что микробы значительно меньше по своему размеру, нежели корневые

окончания и корневые волоски высших растений.

Микробы поэтому могут, так сказать, добираться до скоплений

усвояемой влаги, для высших растений уже недоступных вследствие

того, что в эти поры корневые волоски проникнуть не могут.

Впрочем, жизнедеятельность некоторых микроорганизмов затухает

уже при влажности, равной МГ. Так, например, по наблюдениям Ново-

грудского (1947), процесс нитрификации в почвах полупустыни, при нали-

чии в них только гигроскопической влаги, отсутствует полностью. В то

же время при влажности, равной полуторной величине МГ, нитрификация

протекает уже весьма энергично, достигая наибольшей величины при

влажности почвы, равной ММВ.

4. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЛИЧИН ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА РОСТ

И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

Теперь мы перейдем к вопросу о влиянии влажности почвы на усвое-

ние влаги растениями в т ^ случаях, когда влажность почвы превышает

величину ВЗ, т. е. колеблется в интервале от полной влагоемкости (ПВ)

до влажности завядания (ВЗ).

Рассмотрим прежде всего работу Колотовой (1931). Колотова выращи-

вала овес при различной влажности почвы: от 20 до 59% от полной влаго-

емкости, причем влажность почвы в каждом следующем сосуде превыша-

ла на 1% от полной влагоемкости влажность почвы в предыдущем сосуде.

Было поставлено три серии сосудов, которые убирались соответствен-

но в период кущения,начала цветения и в момент полной зрелости. В момент

уборки определялись сухой вес растений (т. е. урожай), дефицит влажности

листьев (т. е. то количество влаги, которое листья могли в этот момент

допоглотить) и, наконец, величина плача растений.

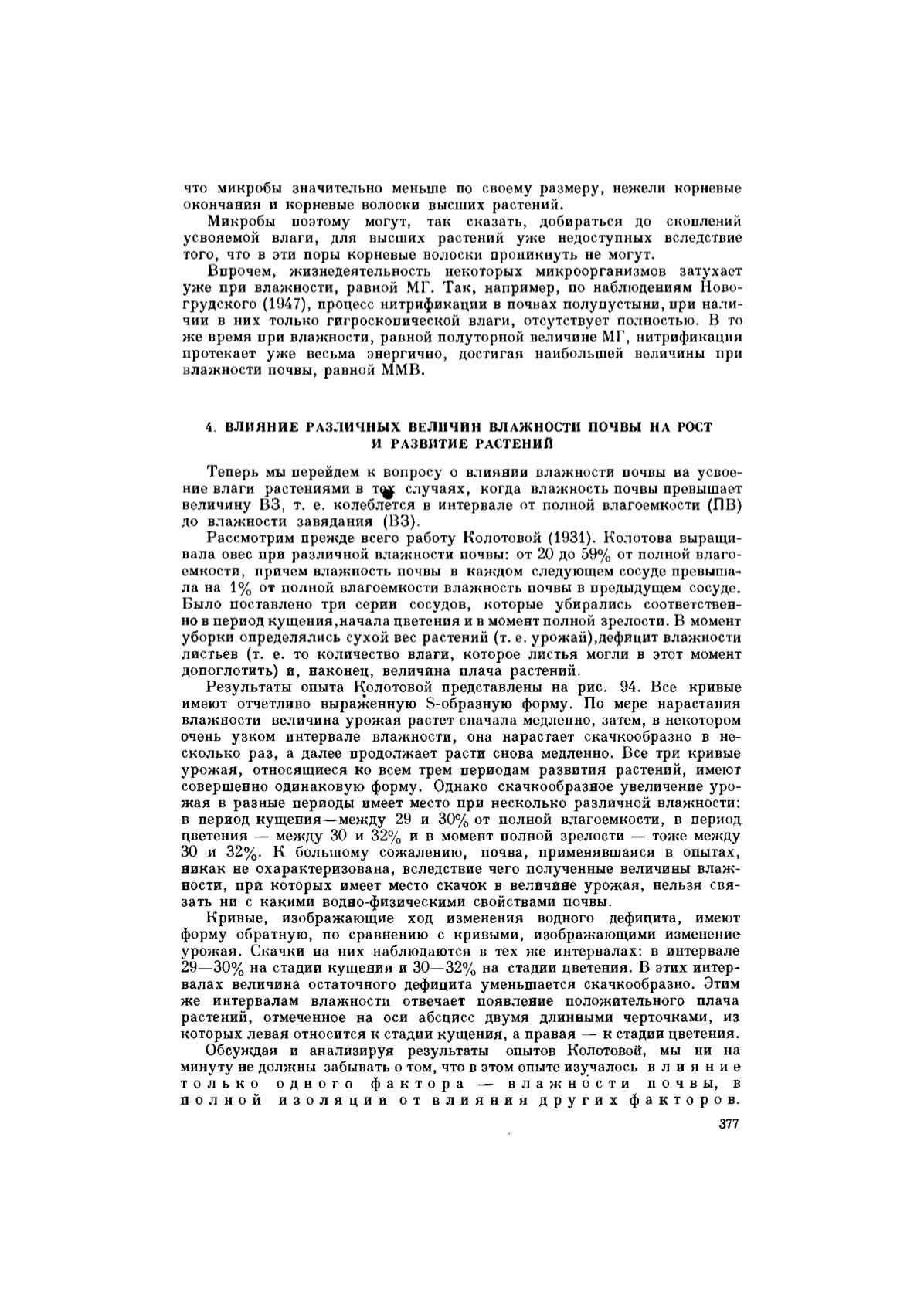

Результаты опыта Колотовой представлены на рис. 94. Все кривые

имеют отчетливо выраженную S-образную форму. По мере нарастания

влажности величина урожая растет сначала медленно, затем, в некотором

очень узком интервале влажности, она нарастает скачкообразно в не-

сколько раз, а далее продолжает расти снова медленно. Все три кривые

урожая, относящиеся ко всем трем периодам развития растений, имеют

совершенно одинаковую форму. Однако скачкообразное увеличение уро-

жая в разные периоды имеет место при несколько различной влажности:

в период кущения—между 29 и 30% от полной влагоемкости, в период

цветения — между 30 и 32% и в момент полной зрелости — тоже между

30 и 32%. К большому сожалению, почва, применявшаяся в опытах,

никак не охарактеризована, вследствие чего полученные величины влаж-

ности, при которых имеет место скачок в величине урожая, нельзя свя-

зать ни с какими водно-физическими свойствами почвы.

Кривые, изображающие ход изменения водного дефицита, имеют

форму обратную, по сравнению с кривыми, изображающими изменение

урожая. Скачки на них наблюдаются в тех же интервалах: в интервале

29—30% на стадии кущения и 30—32% на стадии цветения. В этих интер-

валах величина остаточного дефицита уменьшается скачкообразно. Этим

же интервалам влажности отвечает появление положительного плача

растений, отмеченное на оси абсцисс двумя длинными черточками, из

которых левая относится к стадии кущения, а правая — к стадии цветения.

Обсуждая и анализируя результаты опытов Колотовой, мы ни на

минуту не должны забывать о том, что в этом опыте изучалось в л и я н и е

т о л ь к о

о д н о г о

ф а к т о р а — в л а ж н о с т и

п о ч в ы , в

п о л н о й

и з о л я ц и и о т в л и я н и я д р у г и х

ф а к т о р о в .

377

»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии