Т а б л и ц а133(окончание)

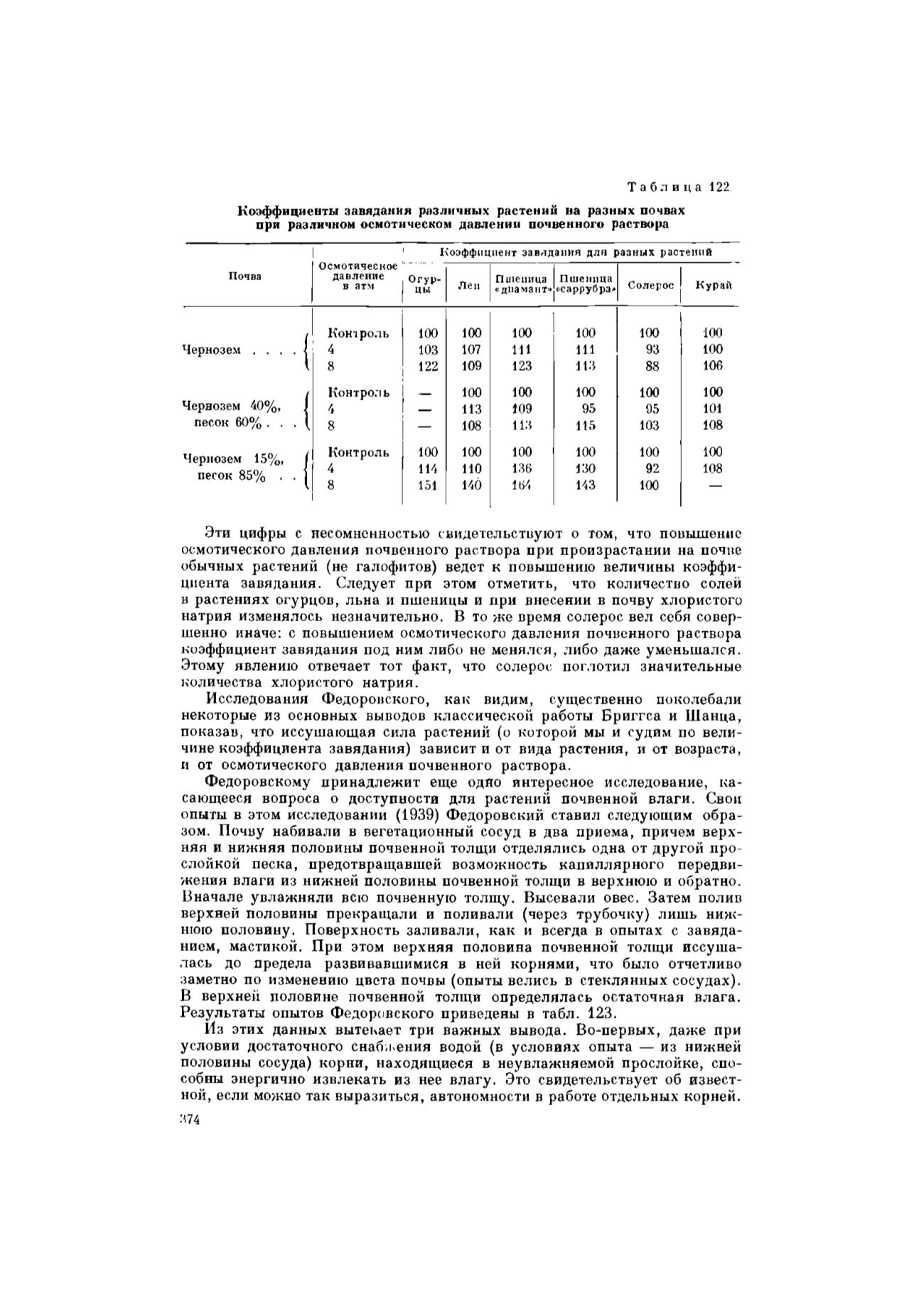

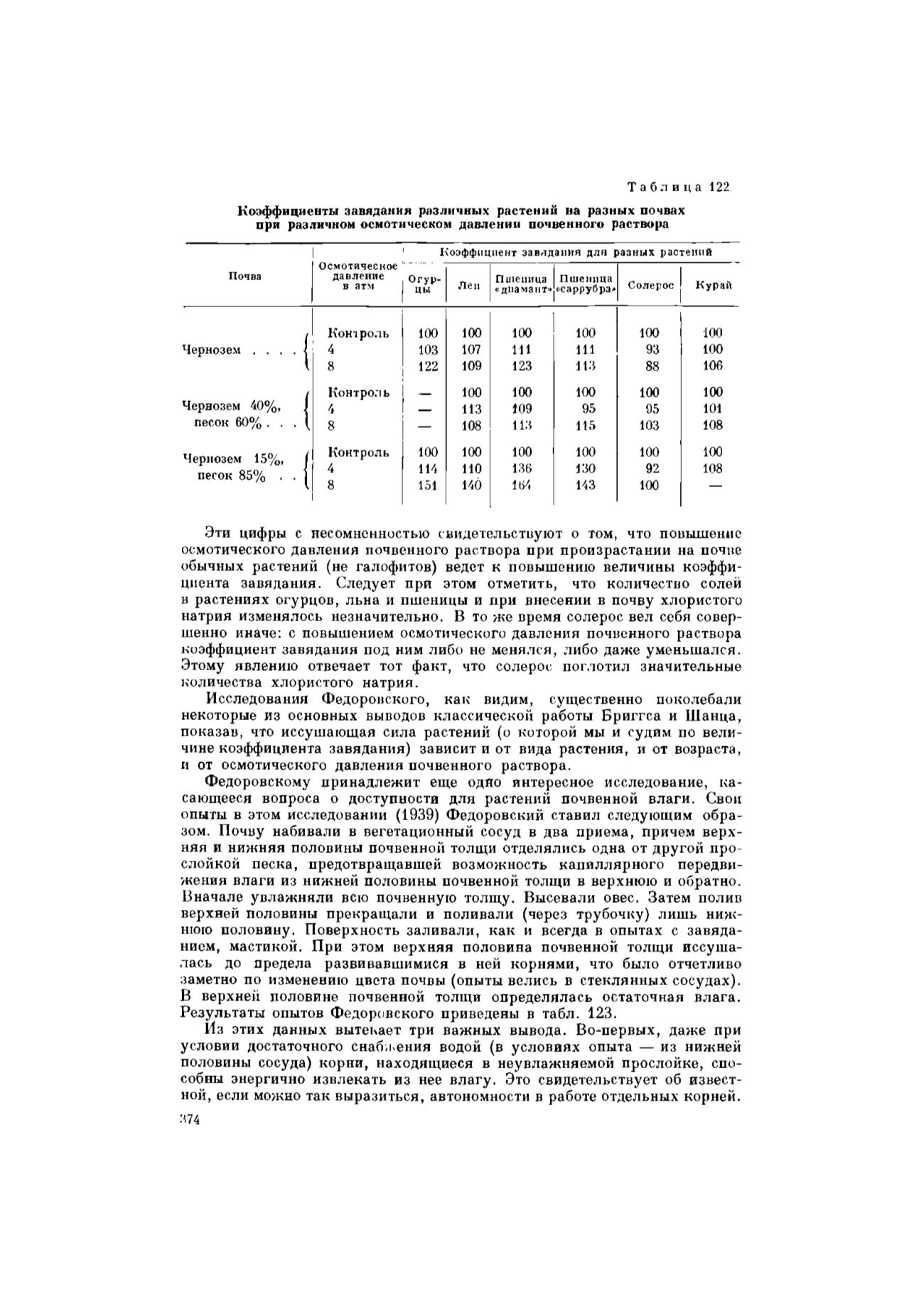

Коэффициенты завядания различных растений на разных почвах

при различном осмотическом давлении почвенного раствора

Почва

Осмотическое

давление

в атм

Коэффициент завлдаиия для разных растений

Огур-

цы

Лен Пшеница

«днамант»

Пшеница

«саррубра» Солерос

Курай

(

Контроль

100

100

100

100

100

100

Чернозем . . . . {

4

103

107

111

111

93

100

1 8

122

109

123

ИЗ

88

106

/ Контроль

100

100

100

100

100

Чернозем 40%,

J

4

—

ИЗ

109

95

95

101

песок 60% . . . 1 8

—

108

ИЗ

115

103

108

Чернозем 15%,

f

Контроль

100

100

100

100

100

100

песок 85% . . |

1

4

114

110

136

J 30

92

108

8

151

140

164

143

100

Эти цифры с несомненностью свидетельствуют о том, что повышение

осмотического давления почвенного раствора при произрастании на почве

обычных растений (не галофитов) ведет к повышению величины коэффи-

циента завядания. Следует при этом отметить, что количество солей

в растениях огурцов, льна и пшеницы и при внесении в почву хлористого

натрия изменялось незначительно. В то же время солерос вел себя совер-

шенно иначе: с повышением осмотического давления почвенного раствора

коэффициент завядания под ним либо не менялся, либо даже уменьшался.

Этому явлению отвечает тот факт, что солерос поглотил значительные

количества хлористого натрия.

Исследования Федоровского, как видим, существенно поколебали

некоторые из основных выводов классической работы Бриггса и Шанца,

показав, что иссушающая сила растений (о которой мы и судим по вели-

чине коэффициента завядания) зависит и от вида растения, и от возраста,

и от осмотического давления почвенного раствора.

Федоровскому принадлежит еще одйо интересное исследование, ка-

сающееся вопроса о доступности для растений почвенной влаги. Свои

опыты в этом исследовании (1939) Федоровский ставил следующим обра-

зом. Почву набивали в вегетационный сосуд в два приема, причем верх-

няя и нижняя половины почвенной толщи отделялись одна от другой про-

слойкой песка, предотвращавшей возможность капиллярного передви-

жения влаги из нижней половины почвенной толщи в верхнюю и обратно.

Вначале увлажняли всю почвенную толщу. Высевали овес. Затем полив

верхней половины прекращали и поливали (через трубочку) лишь ниж-

нюю половину. Поверхность заливали, как и всегда в опытах с завяда-

нием, мастикой. При этом верхняя половина почвенной толщи иссуша-

лась до предела развивавшимися в ней корнями, что было отчетливо

заметно по изменению цвета почвы (опыты велись в стеклянных сосудах).

В верхней половине почвенной толщи определялась остаточная влага.

Результаты опытов Федоровского приведены в табл. 123.

Из этих данных вытекает три важных вывода. Во-первых, даже при

условии достаточного снабжения водой (в условиях опыта — из нижней

половины сосуда) корни, находящиеся в неувлажняемой прослойке, спо-

собны энергично извлекать из нее влагу. Это свидетельствует об извест-

ной, если можно так выразиться, автономности в работе отдельных корней.

374

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии