Т а б л и ц а133(окончание)

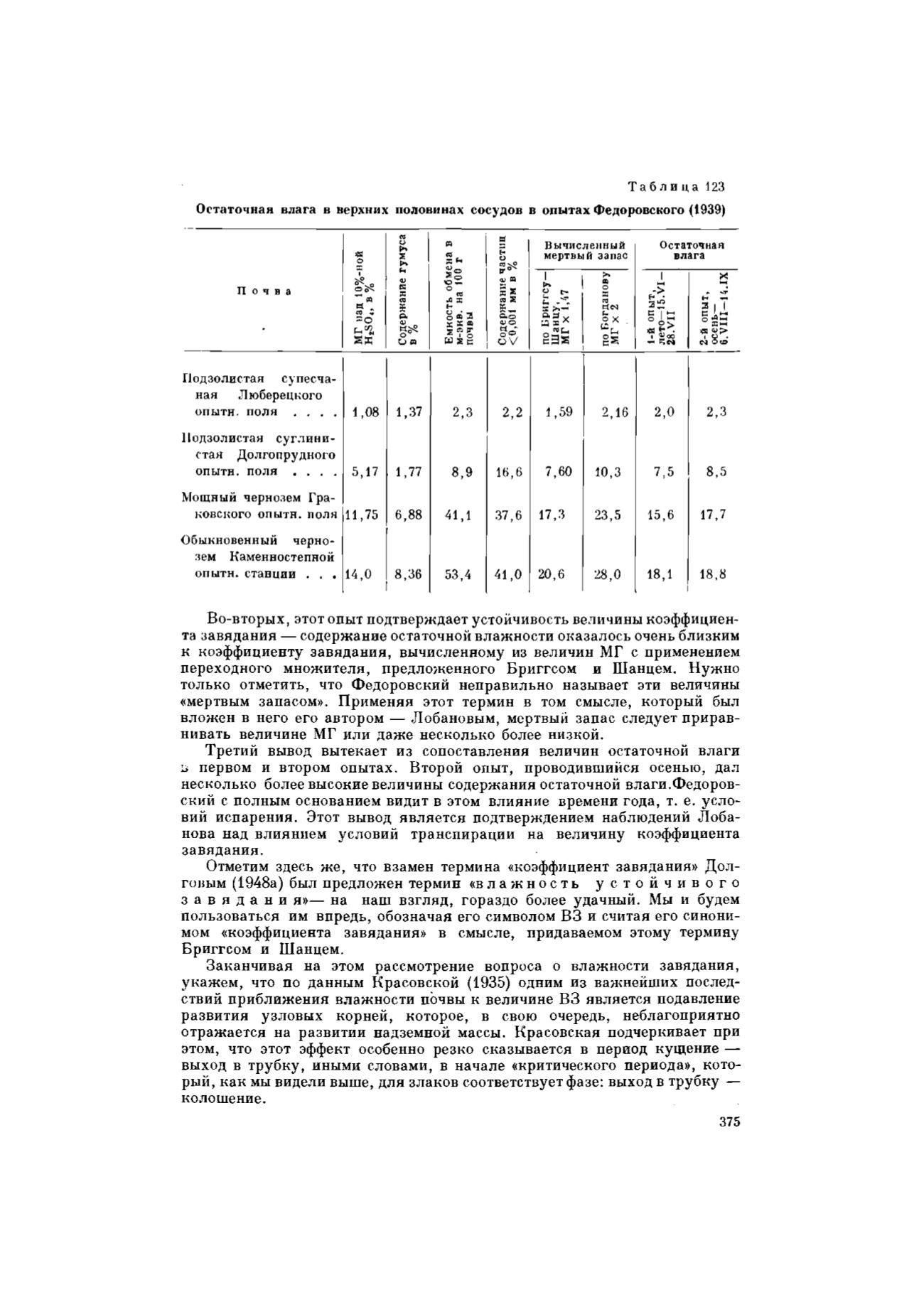

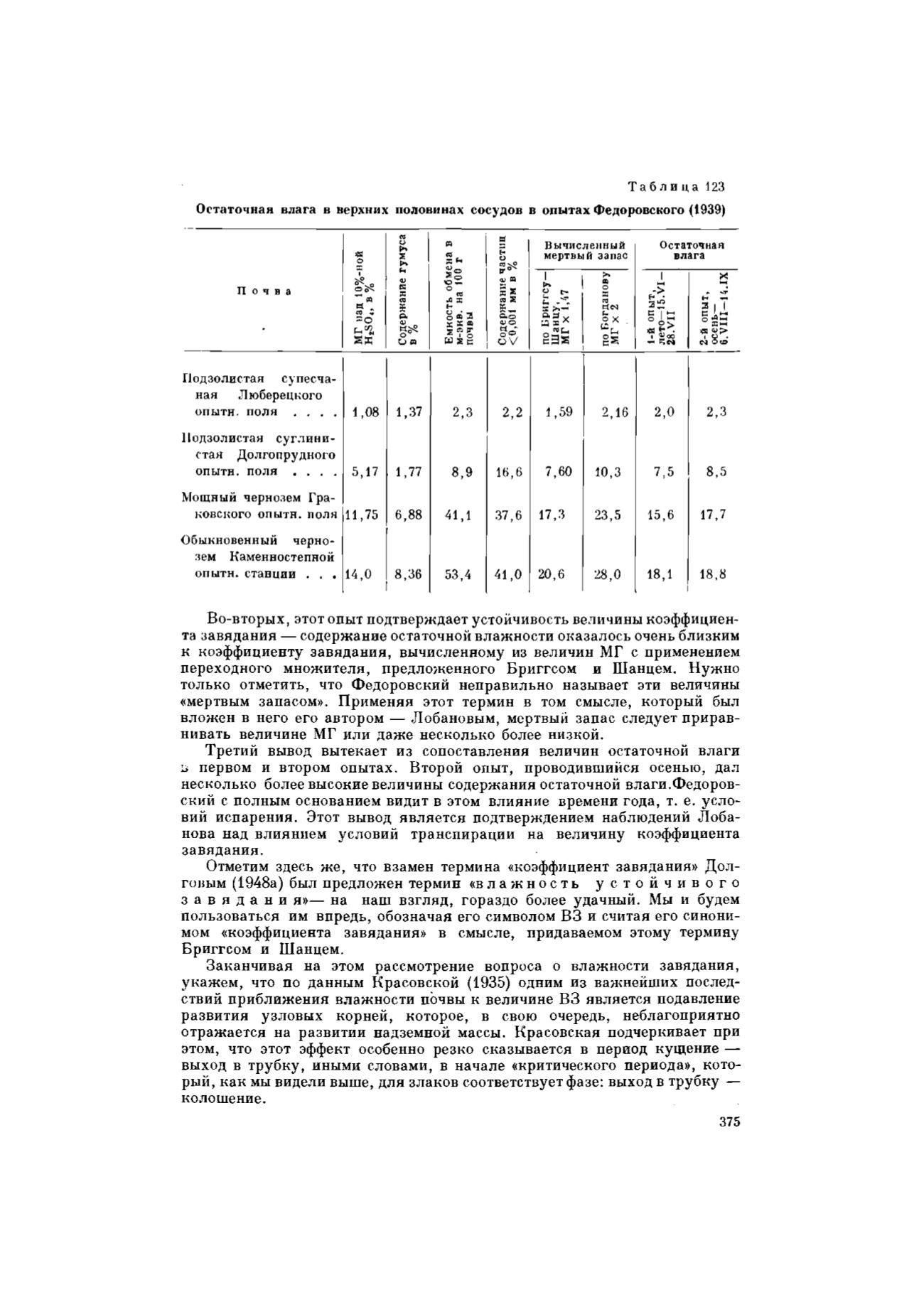

Остаточная влага в верхних половинах сосудов в опытах Федоровского (1939)

П о ч в а

«

о Я

IN> о 0

s

-

а н

л

са «

- О

Содержание гумуса

в %

Емкость обмена в

м-экв. на 100 г

почвы

Содержание частиц

<0,00 1 мм в %

Вычисленный

мертвый запас

Остаточная

влага

по Бриггсу—

Шанцу,

МГ х 1,47

по Богданову

МГ х 2

1-й опыт,

лето—15.VI—

28.VI I

2-й опыт,

осень—

6. VIII—14.IX

Подзолистая супесча-

ная

Люберецкого

опытн. поля

. . . . 1,08 1,37

2,3

2,2

1,59

2,16

2,0

2,3

Подзолистая суглини-

стая Долгопрудного

опытн. поля

. . . . 5,17 1,77

8,9

16,6

7,60

10,3

7,5

8,5

Мощный чернозем Гра-

новского опытн. поля 11,75 6,88

41,1

37,6 17,3

23,5

15,6

17,7

Обыкновенный черно-

зем Каменностепной

опытн. станции . . . 14,0

8,36

53,4

41,0 20,6

28,0

18,1

1

18,8

Во-вторых, этот опыт подтверждает устойчивость величины коэффициен-

та завядания — содержание остаточной влажности оказалось очень близким

к коэффициенту завядания, вычисленному из величин МГ с применением

переходного множителя, предложенного Бриггсом и Шанцем. Нужно

только отметить, что Федоровский неправильно называет эти величины

«мертвым запасом». Применяя этот термин в том смысле, который был

вложен в него его автором — Лобановым, мертвый запас следует прирав-

нивать величине МГ или даже несколько более низкой.

Третий вывод вытекает из сопоставления величин остаточной влаги

первом и втором опытах. Второй опыт, проводившийся осенью, дал

несколько более высокие величины содержания остаточной влаги.Федоров-

ский с полным основанием видит в этом влияние времени года, т. е. усло-

вий испарения. Этот вывод является подтверждением наблюдений Лоба-

нова над влиянием условий транспирации на величину коэффициента

завядания.

Отметим здесь же, что взамен термина «коэффициент завядания» Дол-

говым (1948а) был предложен термин « в л а ж н о с т ь

у с т о й ч и в о г о

з а в я д а н и я»— на наш взгляд, гораздо более удачный. Мы и будем

пользоваться им впредь, обозначая его символом ВЗ и считая его синони-

мом «коэффициента завядания» в смысле, придаваемом этому термину

Бриггсом и Шанцем.

Заканчивая на этом рассмотрение вопроса о влажности завядания,

укажем, что по данным Красовской (1935) одним из важнейших послед-

ствий приближения влажности почвы к величине ВЗ является подавление

развития узловых корней, которое, в свою очередь, неблагоприятно

отражается на развитии надземной массы. Красовская подчеркивает при

этом, что этот эффект особенно резко сказывается в период кущение —

выход в трубку, иными словами, в начале «критического периода», кото-

рый, как мы видели выше, для злаков соответствует фазе: выход в трубку —

колошение.

375

Электронная к ига СКБ ГНУ Россельхозакадемии