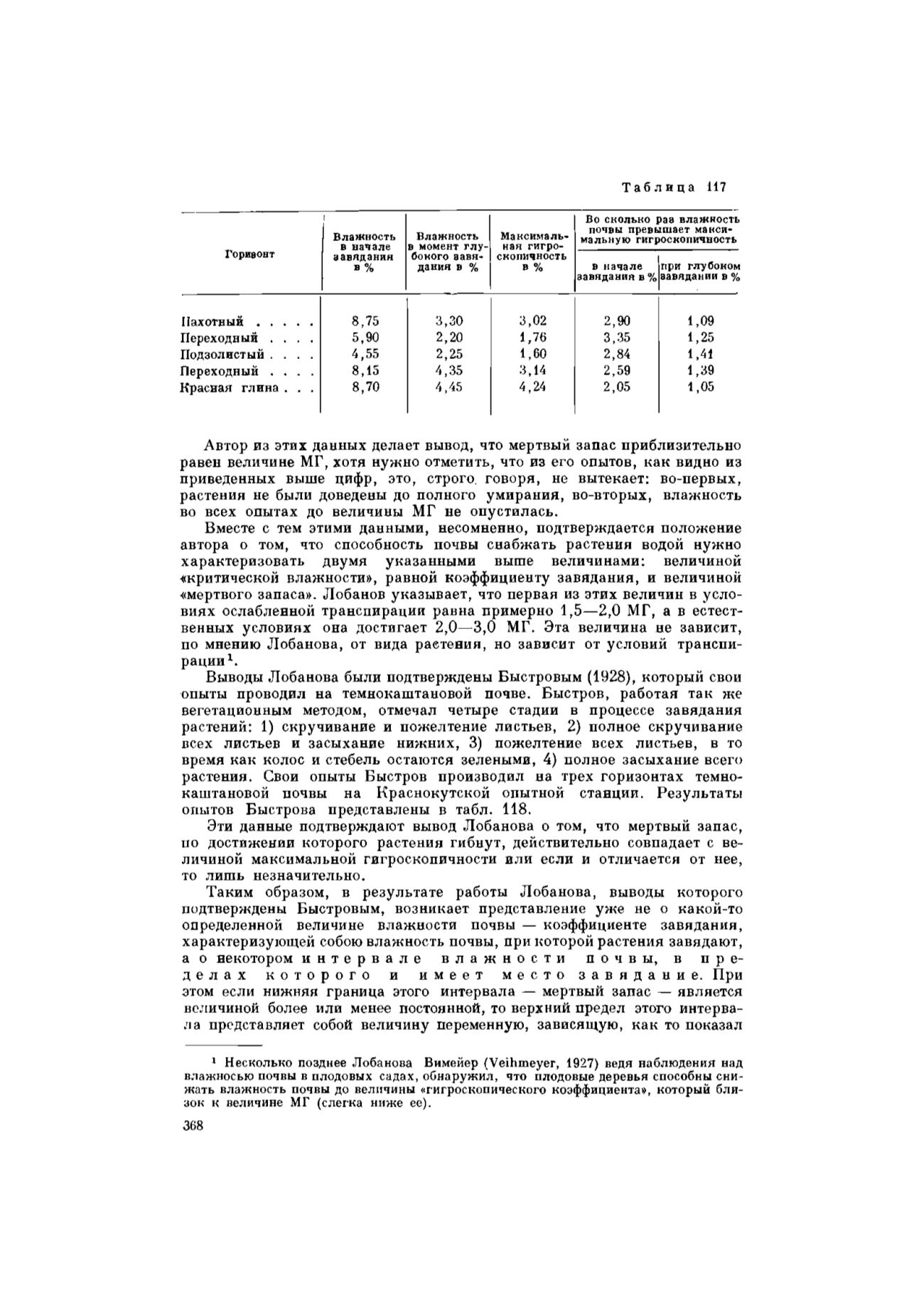

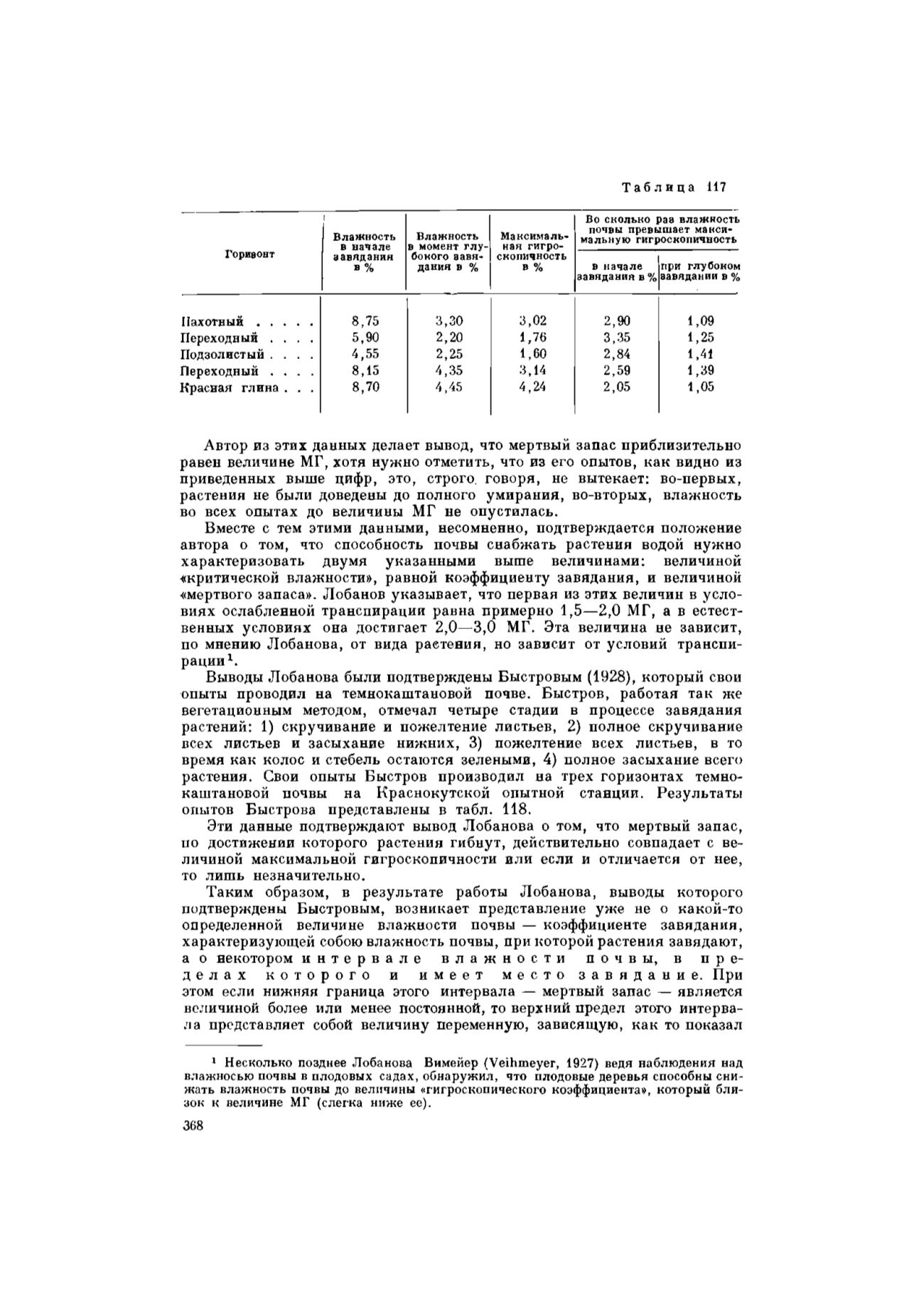

Т а б л и ц а 111 '

1

Во сколько рае влажность

Влажность

Влажность

Максималь-

почвы превышает макси-

мальную гигроскопичность

Горизонт

в начале в момент глу- ная гигро-

завядания

бокого эавя- скопичность

в %

дания в %

в %

в начале

при глубоком

завядания в % эавядании в %

Пахотный

8,75

3,30

3,02

2,90

1,09

Переходный

. . . .

5,90

2,20

1,76

3,35

1,25

Подзолистый . . . .

4,55

2,25

1,60

2,84

1,41

Переходный

. . . .

8,15

4,35

3,14

2,59

1,39

Красная глина . . .

8,70

4,45

4,24

2,05

1,05

Автор из этих данных делает вывод, что мертвый запас приблизительно

равен величине МГ, хотя нужно отметить, что из его опытов, как видно из

приведенных выше цифр, это, строго, говоря, не вытекает: во-первых,

растения не были доведены до полного умирания, во-вторых, влажность

во всех опытах до величины МГ не опустилась.

Вместе с тем этими данными, несомненно, подтверждается положение

автора о том, что способность почвы снабжать растения водой нужно

характеризовать двумя указанными выше величинами: величиной

«критической влажности», равной коэффициенту завядания, и величиной

«мертвого запаса». Лобанов указывает, что первая из этих величин в усло-

виях ослабленной транспирации равна примерно 1,5—2,0 МГ, а в естест-

венных условиях она достигает 2,0—3,0 МГ. Эта величина не зависит,

по мнению Лобанова, от вида растения, но зависит от условий транспи-

рации

1

.

Выводы Лобанова были подтверждены Быстровым (1928), который свои

опыты проводил на темнокаштановой почве. Быстров, работая так же

вегетационным методом, отмечал четыре стадии в процессе завядания

растений: 1) скручивание и пожелтение листьев, 2) полное скручивание

всех листьев и засыхание нижних, 3) пожелтение всех листьев, в то

время как колос и стебель остаются зелеными, 4) полное засыхание всего

растения. Свои опыты Быстров производил на трех горизонтах темно-

каштановой почвы на Краснокутской опытной станции. Результаты

опытов Быстрова представлены в табл. 118.

Эти данные подтверждают вывод Лобанова о том, что мертвый запас,

по достижении которого растения гибнут, действительно совпадает с ве-

личиной максимальной гигроскопичности или если и отличается от нее,

то лишь незначительно.

Таким образом, в результате работы Лобанова, выводы которого

подтверждены Быстровым, возникает представление уже не о какой-то

определенной величине влажности почвы — коэффициенте завядания,

характеризующей собою влажность почвы, при которой растения завядают,

а о некотором и н т е р в а л е

в л а ж н о с т и

п о ч в ы , в пре -

д е л а х к о т о р о г о и и м е е т м е с т о з а в я д а н и е . При

этом если нижняя граница этого интервала — мертвый запас — является

величиной более или менее постоянной, то верхний предел этого интерва-

ла представляет собой величину переменную, зависящую, как то показал

1

Несколько позднее Лобанова Вимейер (Veihmeyer, 1927) ведя наблюдения над

влажносью почвы в плодовых садах, обнаружил, что плодовые деревья способны сни-

жать влажность почвы до величины «гигроскопического коэффициента», который бли-

зок к величине МГ (слегка ниже ее).

368

Электронная книга СКБ ГНУ Росс льхозакадемии