влажной камере в течение суток. В этот момент производилось определе-

ние влажности почвы. Специальными контрольными определениями было

установлено, что влажность почв в разных частях сосудов была одина-

ковой.

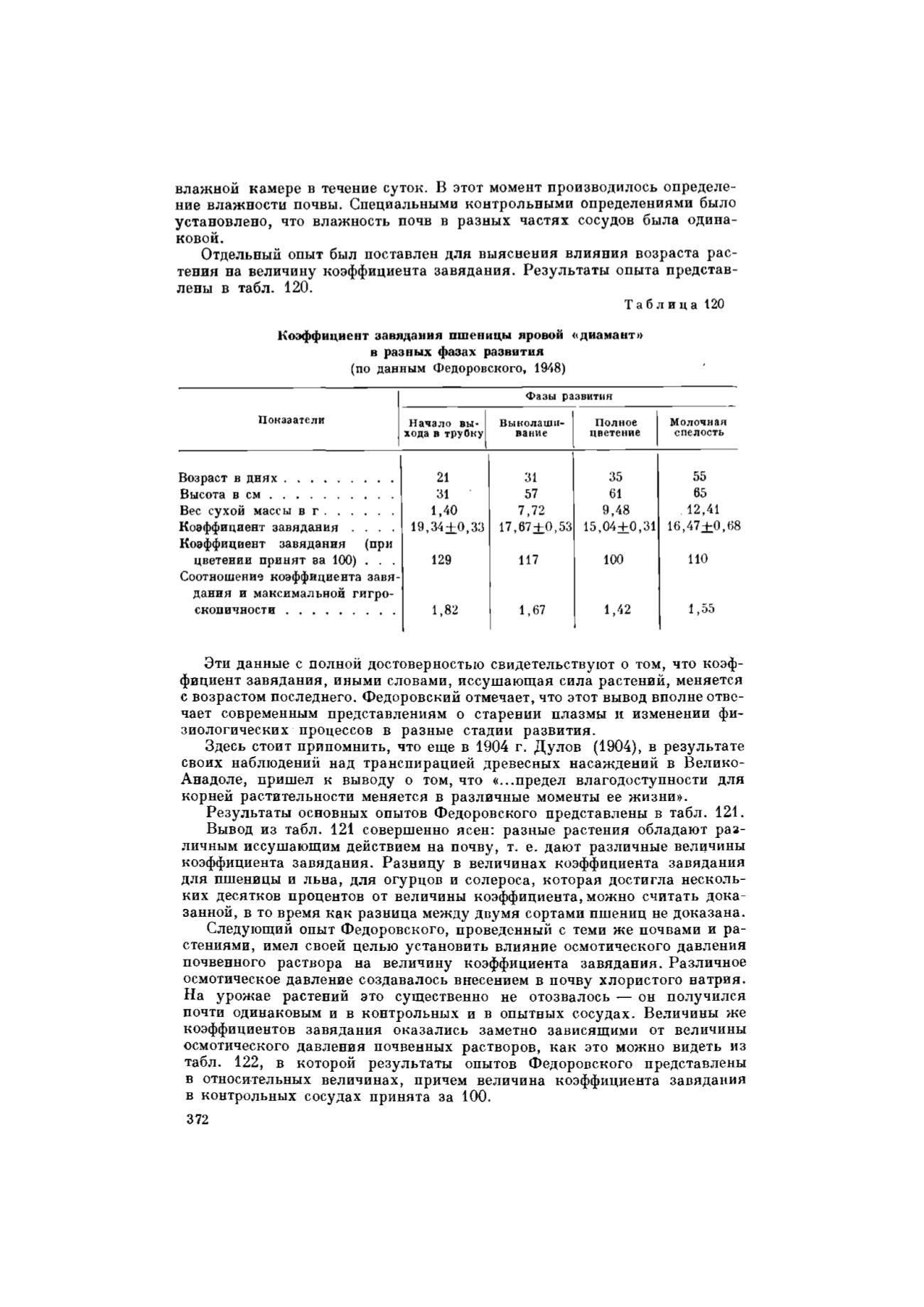

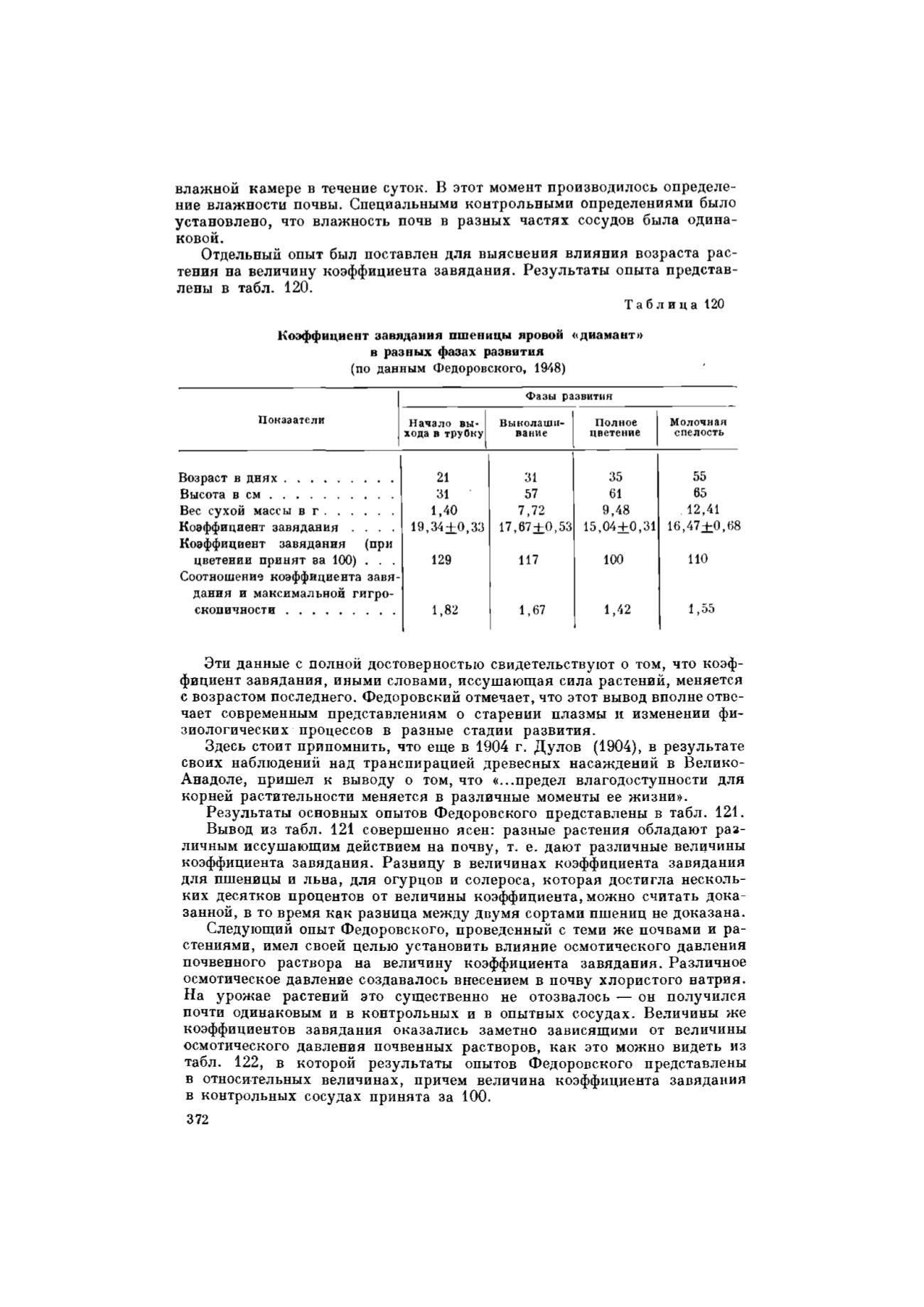

Отдельный опыт был поставлен для выяснения влияния возраста рас-

тения на величину коэффициента завядания. Результаты опыта представ-

лены в табл. 120.

Т а б л и ц а 120

Коэффициент завядания пшеницы яровой «диамант»

в

разных

фазах

развития

(по данным Федоровского, 1948)

Фазы развития

Показатели

Начало вы-

Выколаши-

Полное

Молочная

хода в трубку

вание

цветение

спелость

Возраст в днях

21

31

35

55

Высота в см

31

57

61

65

Вес сухой массы в г

1,40

7,72

9,48

.12,41

Коэффициент завядания

. . . . 19,34+0,33 17,67+0,53 15,04+0,31 16,47+0,68

Коэффициент завядания (при

цветении принят ва 100) . . .

129

117

100

110

Соотношение коэффициента завя-

дания и максимальной гигро-

скопичности

1,82

1,67

1,42

1,55

Эти данные с полной достоверностью свидетельствуют о том, что коэф-

фициент завядания, иными словами, иссушающая сила растений, меняется

с возрастом последнего. Федоровский отмечает, что этот вывод вполне отве-

чает современным представлениям о старении плазмы и изменении фи-

зиологических процессов в разные стадии развития.

Здесь стоит припомнить, что еще в 1904 г. Дулов (1904), в результате

своих наблюдений над транспирацией древесных насаждений в Велико-

Анадоле, пришел к выводу о том, что «...предел влагодоступности для

корней растительности меняется в различные моменты ее жизни».

Результаты основных опытов Федоровского представлены в табл. 121.

Вывод из табл. 121 совершенно ясен: разные растения обладают раз-

личным иссушающим действием на почву, т. е. дают различные величины

коэффициента завядания. Разницу в величинах коэффициента завядания

для пшеницы и льна, для огурцов и солероса, которая достигла несколь-

ких десятков процентов от величины коэффициента, можно считать дока-

занной, в то время как разница между двумя сортами пшениц не доказана.

Следующий опыт Федоровского, проведенный с теми же почвами и ра-

стениями, имел своей целью установить влияние осмотического давления

почвенного раствора на величину коэффициента завядания. Различное

осмотическое давление создавалось внесением в почву хлористого натрия.

На урожае растений это существенно не отозвалось — он получился

почти одинаковым и в контрольных и в опытных сосудах. Величины же

коэффициентов завядания оказались заметно зависящими от величины

осмотического давления почвенных растворов, как это можно видеть из

табл. 122, в которой результаты опытов Федоровского представлены

в относительных величинах, причем величина коэффициента завядания

в контрольных сосудах принята за 100.

372

»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии