присоединенным к нему манометром в качестве осмометра, Литвинов пишет

уравнение:

W = Р - М,

где

W

— «водоудерживающая сила» почвы

1

;

Р — осмотическое давление внутреннего раствора;

М — найденное осмотическое давление осмометра.

Величину Р можно определить, измерив осмотическое давление выде-

ляющейся пасоки, которое равно ей. Величина М измеряется осмометром,

присоединенным к пеньку. Зная эти две величины, можно вычислить

и величину W. Правильность этого приема Литвинов и Сапотницкая дока-

зывают, выращивая растения в водной культуре, где давление внешнего

раствора им точно известно.

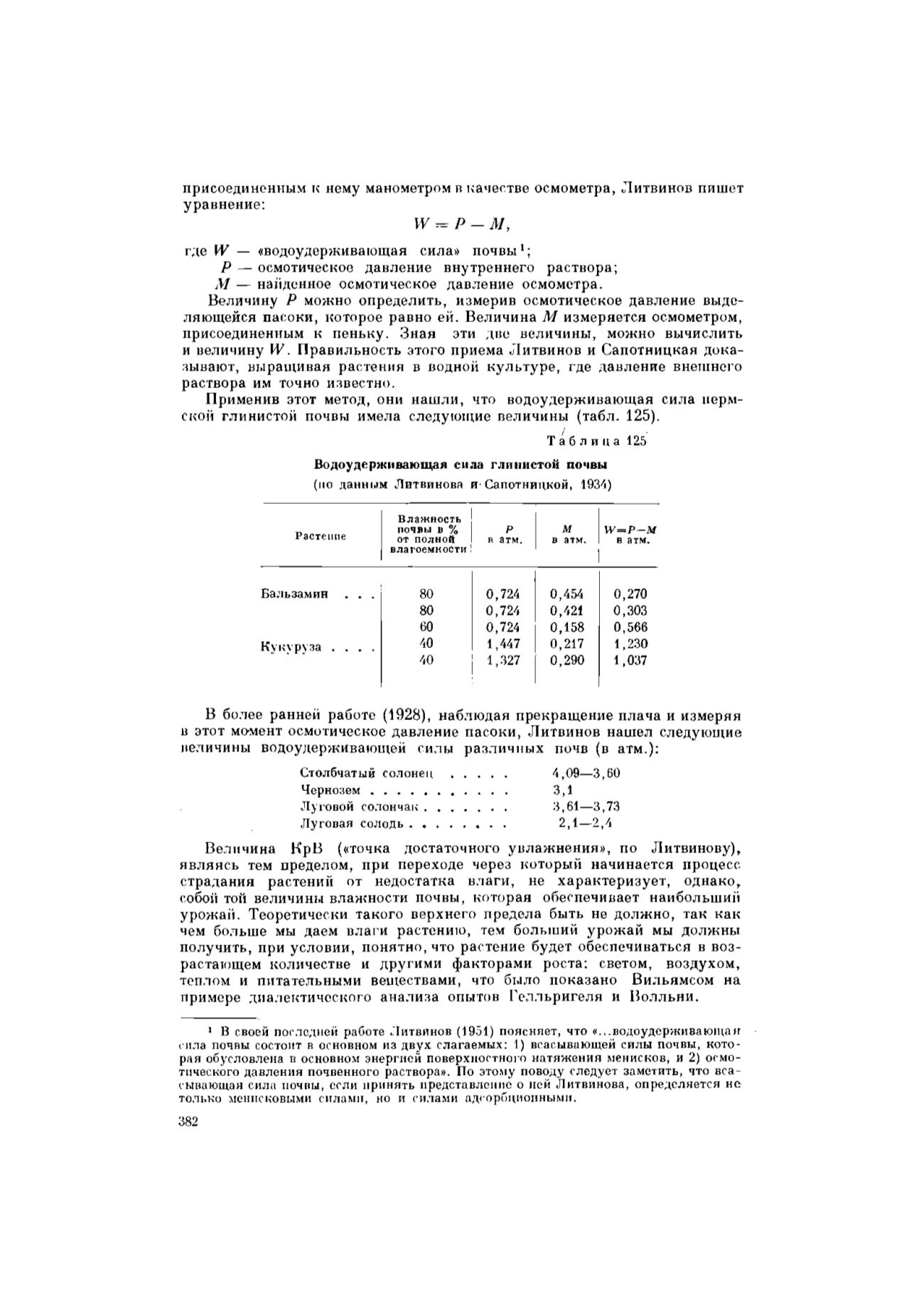

Применив этот метод, они нашли, что водоудерживающая сила перм-

ской глинистой почвы имела следующие величины (табл. 125).

Т а б л и ц а 125

Водоудерживающая сила глинистой почвы

(по данным Литвинова и Сапотницкой, 1934)

Влажность

Растение

почвы в %

р

м

W=P—M

от полной

в атм.

в атм.

в атм.

влагоемкости

Бальзамин . . .

80

0,724

0,454

0,270

80

0,724

0,421

0,303

60

0,724

0,158

0,566

Кукуруза . . . .

40

1,447

0,217

1,230

40

1,327

0,290

1,037

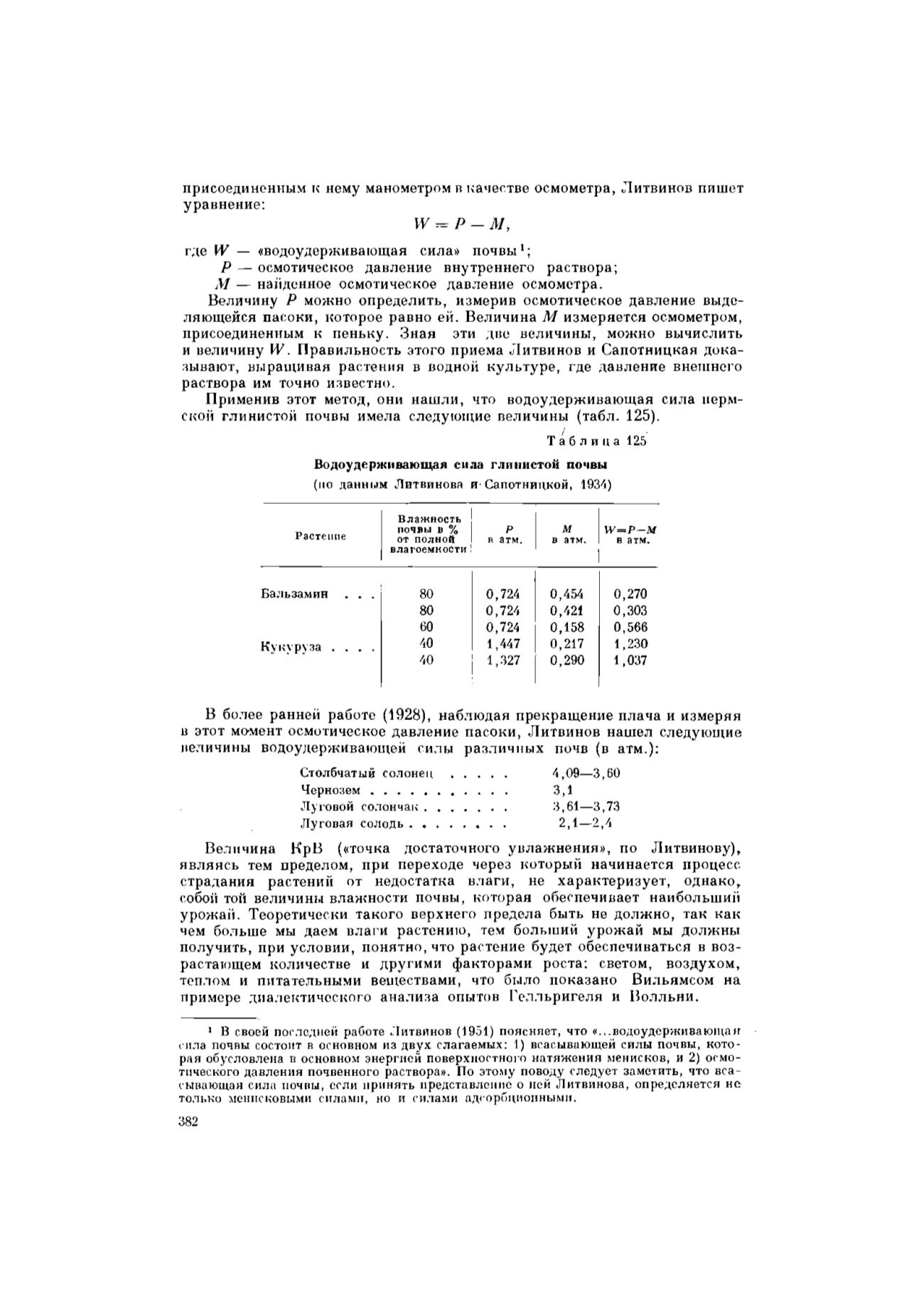

В более ранней работе (1928), наблюдая прекращение плача и измеряя

в этот момент осмотическое давление пасоки, Литвинов нашел следующие

величины водоудерживающей силы различных почв (в атм.):

Столбчатый солонец

4,09—3,60

Чернозем

3,1

Луговой солончак

3,61—3,73

Луговая солодь

2,1—2,4

Величина КрВ («точка достаточного увлажнения», по Литвинову),

являясь тем пределом, при переходе через который начинается процесс

страдания растений от недостатка влаги, не характеризует, однако,

собой той величины влажности почвы, которая обеспечивает наибольший

урожай. Теоретически такого верхнего предела быть не должно, так как

чем больше мы даем влаги растению, тем больший урожай мы должны

получить, при условии, понятно, что растение будет обеспечиваться в воз-

растающем количестве и другими факторами роста: светом, воздухом,

теплом и питательными веществами, что было показано Вильямсом на

примере диалектического анализа опытов Гелльригеля и Волльни.

1

В своей последней работе Литвинов (1951) поясняет, что «...водоудерживающая

сила почвы состоит в основном из двух слагаемых: 1) всасывающей силы почвы, кото-

рая обусловлена в основном энергией поверхностного натяжения менисков, и 2) осмо-

тического давления почвенного раствора». По этому поводу следует заметить, что вса-

сывающая сила почвы, если принять представление о ней Литвинова, определяется но

только менисковыми силами, но и силами адсорбционными.

382»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии