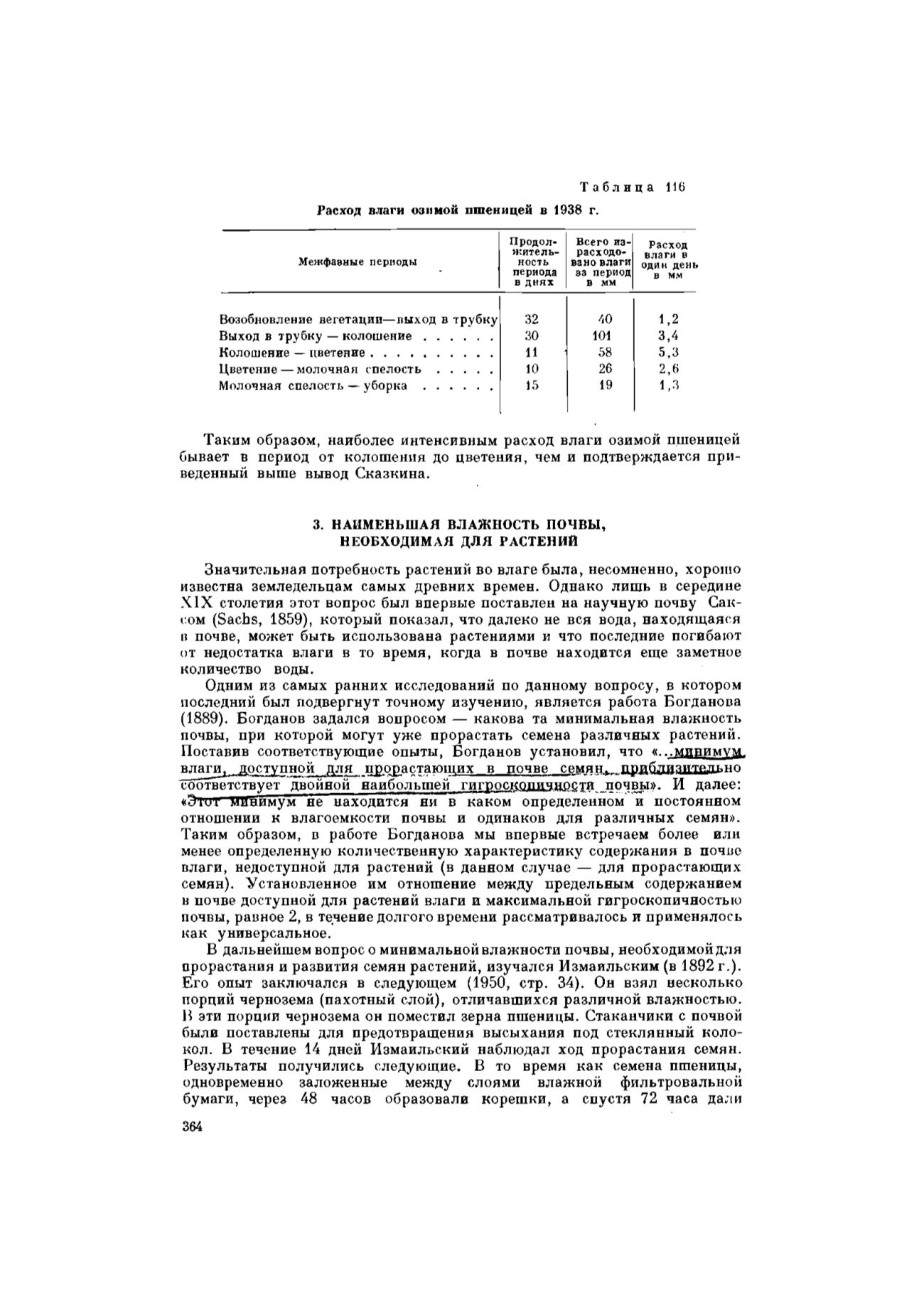

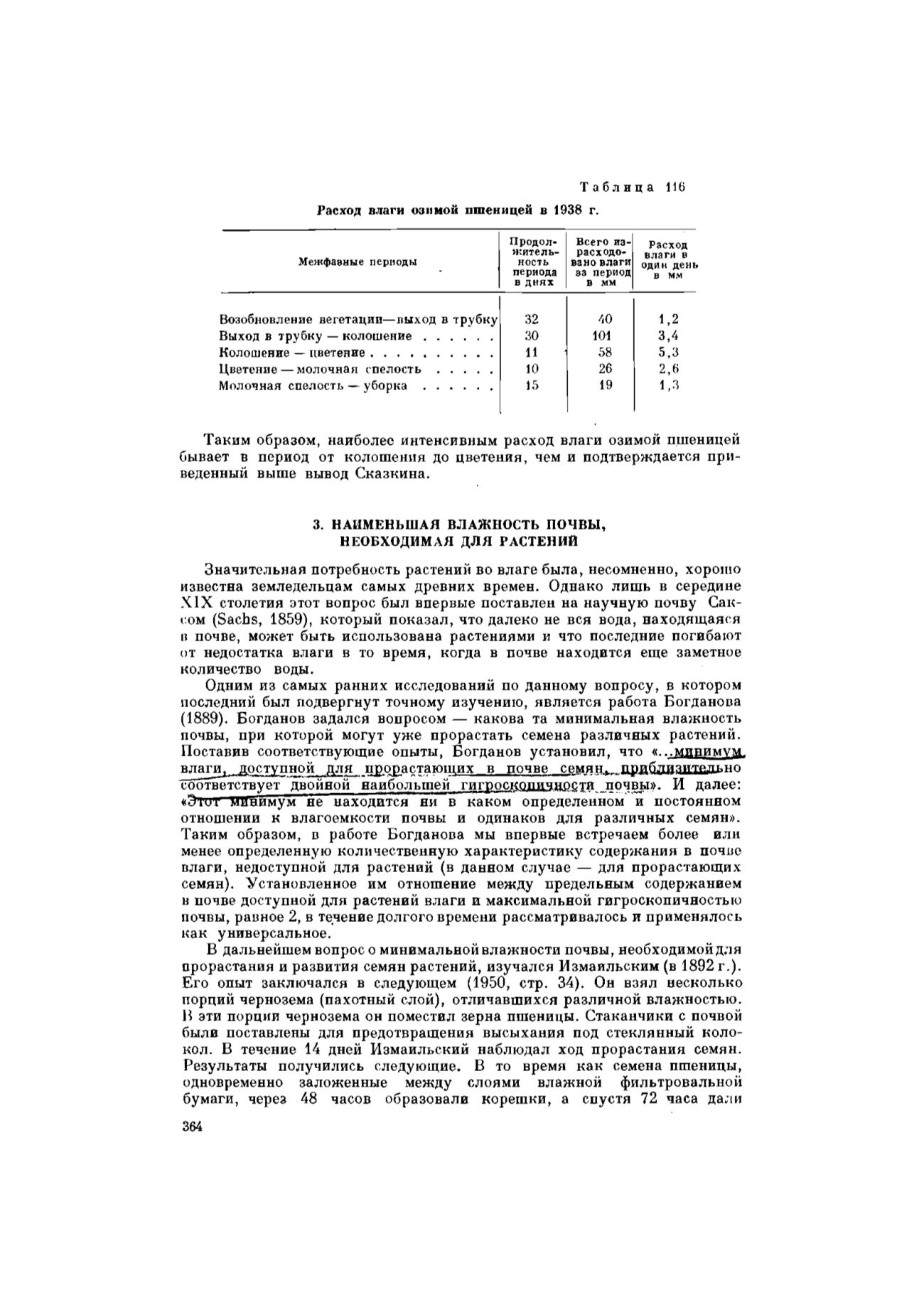

Таблица 116

Расход влаги озимой пшеницей в 1938 г.

Межфаэные периоды

Продол-

житель-

ность

периода

в днях

Всего из-

расходо-

вано влаги

за период

в мм

Расход

влаги в

один день

в мм

Возобновление вегетации—выход в трубку

32

40

1,2

Выход в трубку — колошение

30

101

3,4

Колошение — цветение

И

1

58

5,3

Цветение — молочная спелость

10

26

2,6

Молочная спелость — уборка

15

19

1

,3

Таким образом, наиболее интенсивным расход влаги озимой пшеницей

бывает в период от колошения до цветения, чем и подтверждается при-

веденный выше вывод Сказкина.

3. НАИМЕНЬШАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ,

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Значительная потребность растений во влаге была, несомненно, хорошо

известна земледельцам самых древних времен. Однако лищь в середине

XIX столетия этот вопрос был впервые поставлен на научную почву Сак-

сом (Sachs, 1859), который показал, что далеко не вся вода, находящаяся

в почве, может быть использована растениями и что последние погибают

от недостатка влаги в то время, когда в почве находится еще заметное

количество воды.

Одним из самых ранних исследований по данному вопросу, в котором

последний был подвергнут точному изучению, является работа Богданова

(1889). Богданов задался вопросом — какова та минимальная влажность

почвы, при которой могут уже прорастать семена различных растений.

Поставив соответствующие опыты, Богданов установил, что «...минимум.

влаги, ^доступной для црорастающих в почве семян

г

приблид^тРТ

1

^

0

соответствует двойной наибольшей гигроскшшэшсти почвы». И далее:

«Этит Минимум не находится ни в каком определенном и постоянном

отношении к влагоемкости почвы и одинаков для различных семян».

Таким образом, в работе Богданова мы впервые встречаем более или

менее определенную количественную характеристику содержания в почве

влаги, недоступной для растений (в данном случае — для прорастающих

семян). Установленное им отношение между предельным содержанием

в почве доступной для растений влаги и максимальной гигроскопичностью

почвы, равное 2, в течение долгого времени рассматривалось и применялось

как универсальное.

В дальнейшем вопрос о минимальной влажности почвы, необходимойдля

прорастания и развития семян растений, изучался Измаильским (в 1892 г.).

Его опыт заключался в следующем (1950, стр. 34). Он взял несколько

порций чернозема (пахотный слой), отличавшихся различной влажностью.

В эти порции чернозема он поместил зерна пшеницы. Стаканчики с почвой

были поставлены для предотвращения высыхания под стеклянный коло-

кол. В течение 14 дней Измаильский наблюдал ход прорастания семян.

Результаты получились следующие. В то время как семена пшеницы,

одновременно заложенные между слоями влажной фильтровальной

бумаги, через 48 часов образовали корешки, а спустя 72 часа дали

364»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии