V JT

НВ эти величины составляют, соответственно, около 8 и 18%, в то время

как для легкого суглинка ата величина достигала 35%. Обращает на себя

внимание и влияние аггрегатности, которая сильно уменьшает потерю

подвешенцой влаги на испарение, что полностью подтверждает взгляды

Вильямса на исключительную роль структуры в деле сохранения влаги

в почве.

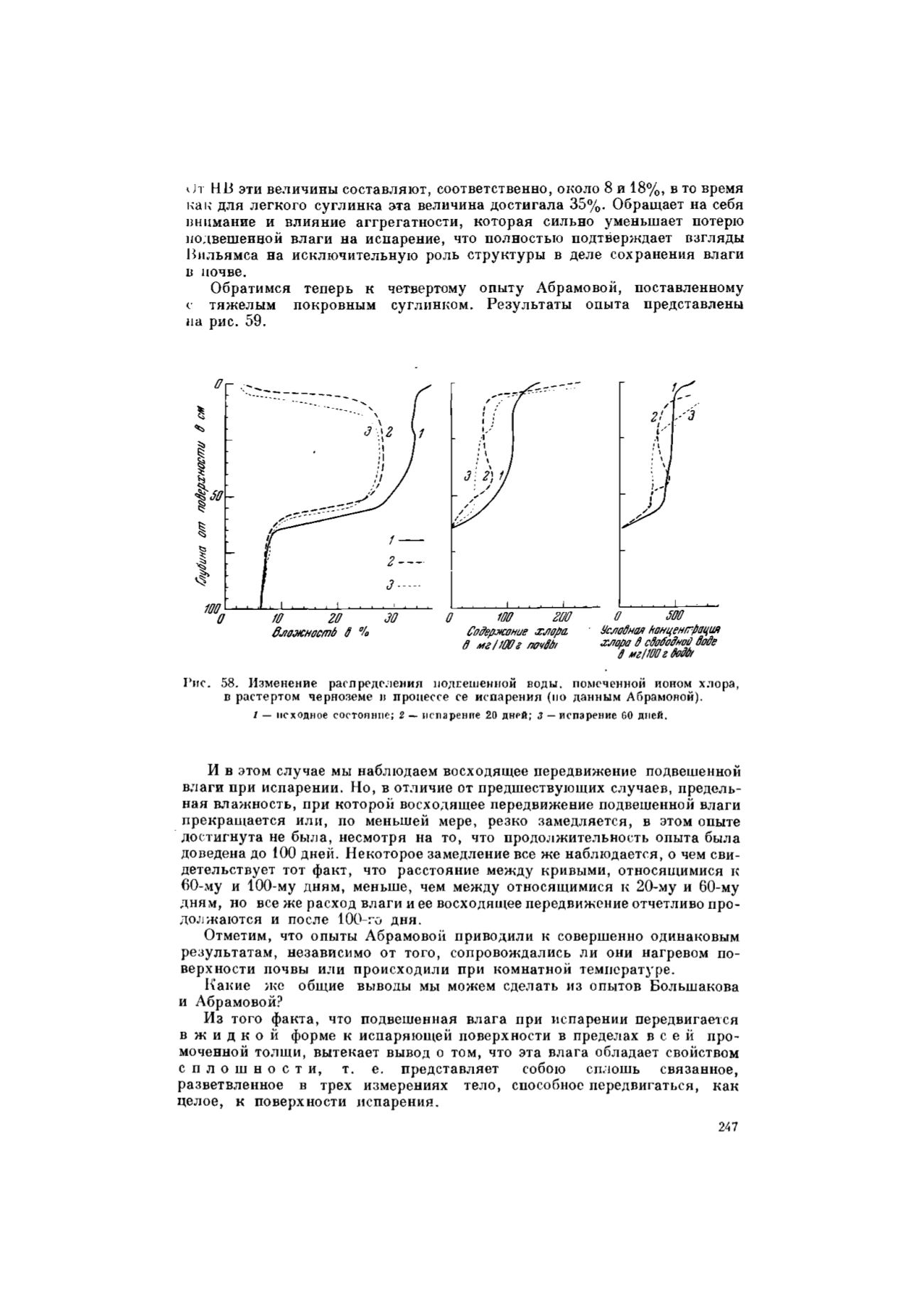

Обратимся теперь к четвертому опыту Абрамовой, поставленному

с тяжелым покровным суглинком. Результаты опыта представлены

на рис. 59.

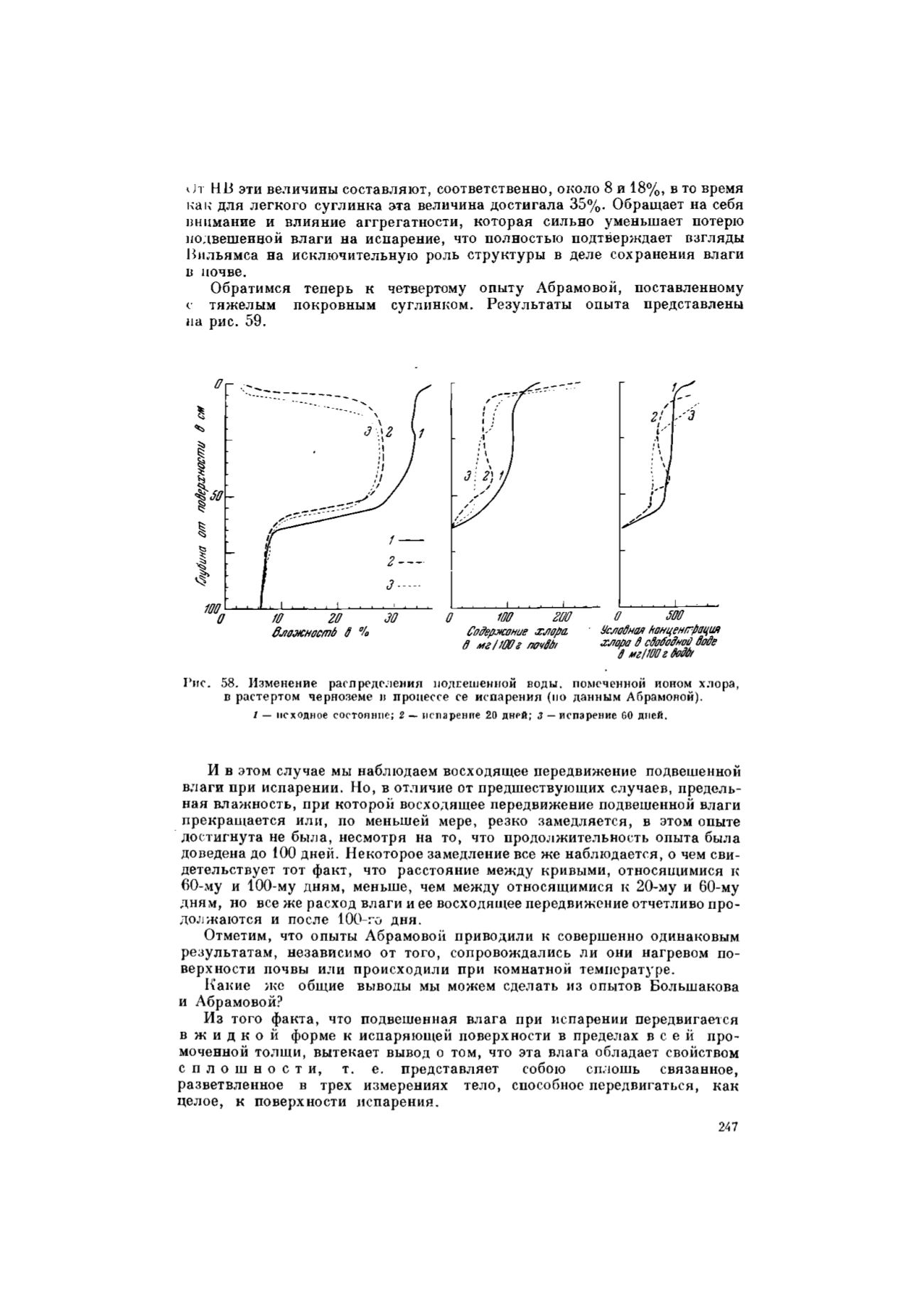

Рис. 58. Изменение распределения подгешенной воды, помеченной ионом хлора,

в растертом черноземе в процессе се испарения (но данным Абрамовой).

1 — исходное состояние;

2

— испарение 20 дней; 3 — испарение 60 дней.

И в этом случае мы наблюдаем восходящее передвижение подвешенной

влаги при испарении. Но, в отличие от предшествующих случаев, предель-

ная влажность, при которой восходящее передвижение подвешенной влаги

прекращается или, по меньшей мере, резко замедляется, в этом опыте

достигнута не была, несмотря на то, что продолжительность опыта была

доведена до 100 дней. Некоторое замедление все же наблюдается, о чем сви-

детельствует тот факт, что расстояние между кривыми, относящимися к

60-му и 100-му дням, меньше, чем между относящимися к 20-му и 60-му

дням, но все же расход влаги и ее восходящее передвижение отчетливо про-

должаются и после 100-го дня.

Отметим, что опыты Абрамовой приводили к совершенно одинаковым

результатам, независимо от того, сопровождались ли они нагревом по-

верхности почвы или происходили при комнатной температуре.

Какие

же

общие выводы мы можем сделать из опытов Большакова

и Абрамовой?

Из того факта, что подвешенная влага при испарении передвигается

в ж и д к о й форме к испаряющей поверхности в пределах в с е й про-

моченной толщи, вытекает вывод о том, что эта влага обладает свойством

с п л о ш н о с т и ,

т. е. представляет

собою

сплошь

связанное,

разветвленное в трех измерениях тело, способное передвигаться, как

целое, к поверхности испарения.

247»

Электр нная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии