предотвращения испарения. Через две недели — 2 июля — площадку

открыли и в почве было послойно определено исходное распределение вла-

ги и хлора. После этого плошадка была открыта для свободного испарения

влаги. Поверхность ее поддерживалась в чистом от растений состоянии.

З^ктября, т. е. через 3 месяца, послойное определение содержания влаги

и хлора

в

почвенной призме было повторено. Результаты опыта представ-

лены на рис. 55 и в табл. 88.

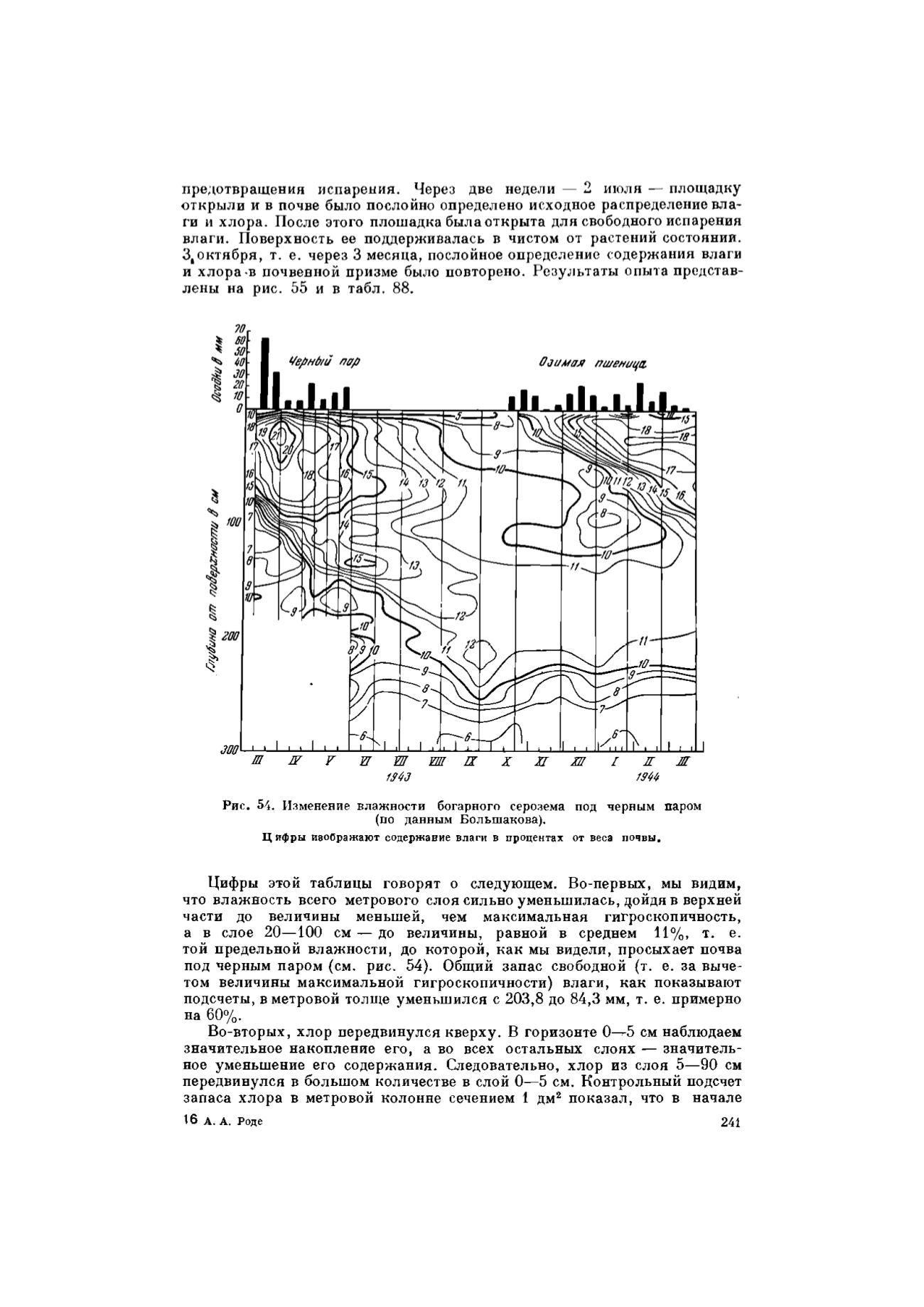

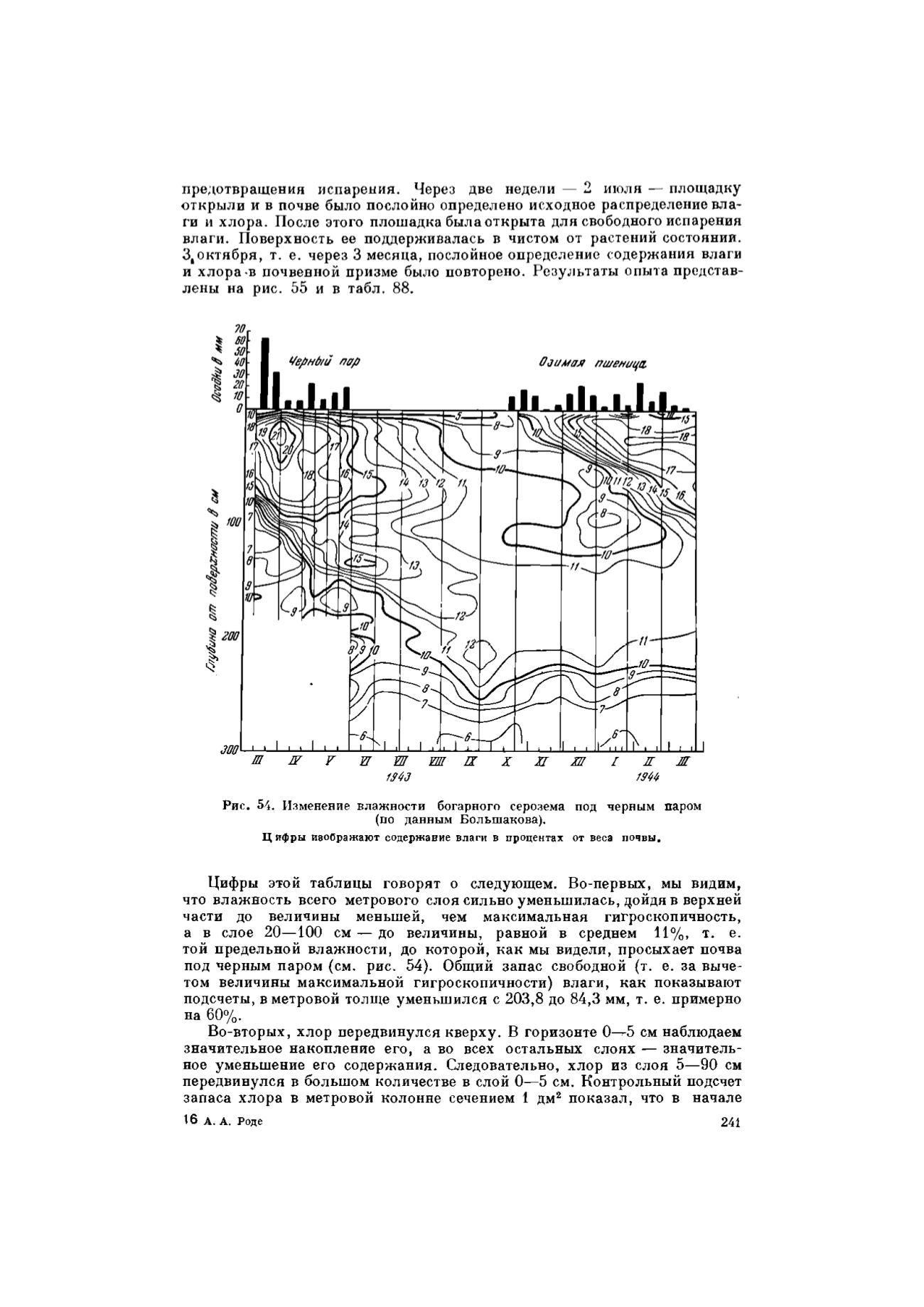

Рис, 54. Изменение влажности богарного серозема под черным паром

(по данным Большакова).

Цифры изображают содержание влаги в процентах от веса почвы.

Цифры этой таблицы говорят о следующем. Во-первых, мы видим,

что влажность всего метрового слоя сильно уменьшилась, дойдя в верхней

части до величины меньшей, чем максимальная гигроскопичность,

а в слое 20—100 см — до величины, равной в среднем 11%, т. е.

той предельной влажности, до которой, как мы видели, просыхает почва

под черным паром (см. рис. 54). Общий запас свободной (т. е. за выче-

том величины максимальной гигроскопичности) влаги, как показывают

подсчеты, в метровой толще уменьшился с 203,8 до 84,3 мм, т. е. примерно

на 60%.

Во-вторых, хлор передвинулся кверху. В горизонте 0 ^ 5 см наблюдаем

значительное накопление его, а во всех остальных слоях — значитель-

ное уменьшение его содержания. Следовательно, хлор из слоя 5—90 см

передвинулся в большом количестве в слой 0—5 см. Контрольный подсчет

запаса хлора в метровой колонне сечением 1 дм

2

показал, что в начале

16 А. А. Роде

241

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии