верхнюю поверхность колонны было подано 125 мл воды. После 10-днев-

тгого стояния при отсутствии испарения в колонне послойно была опре-

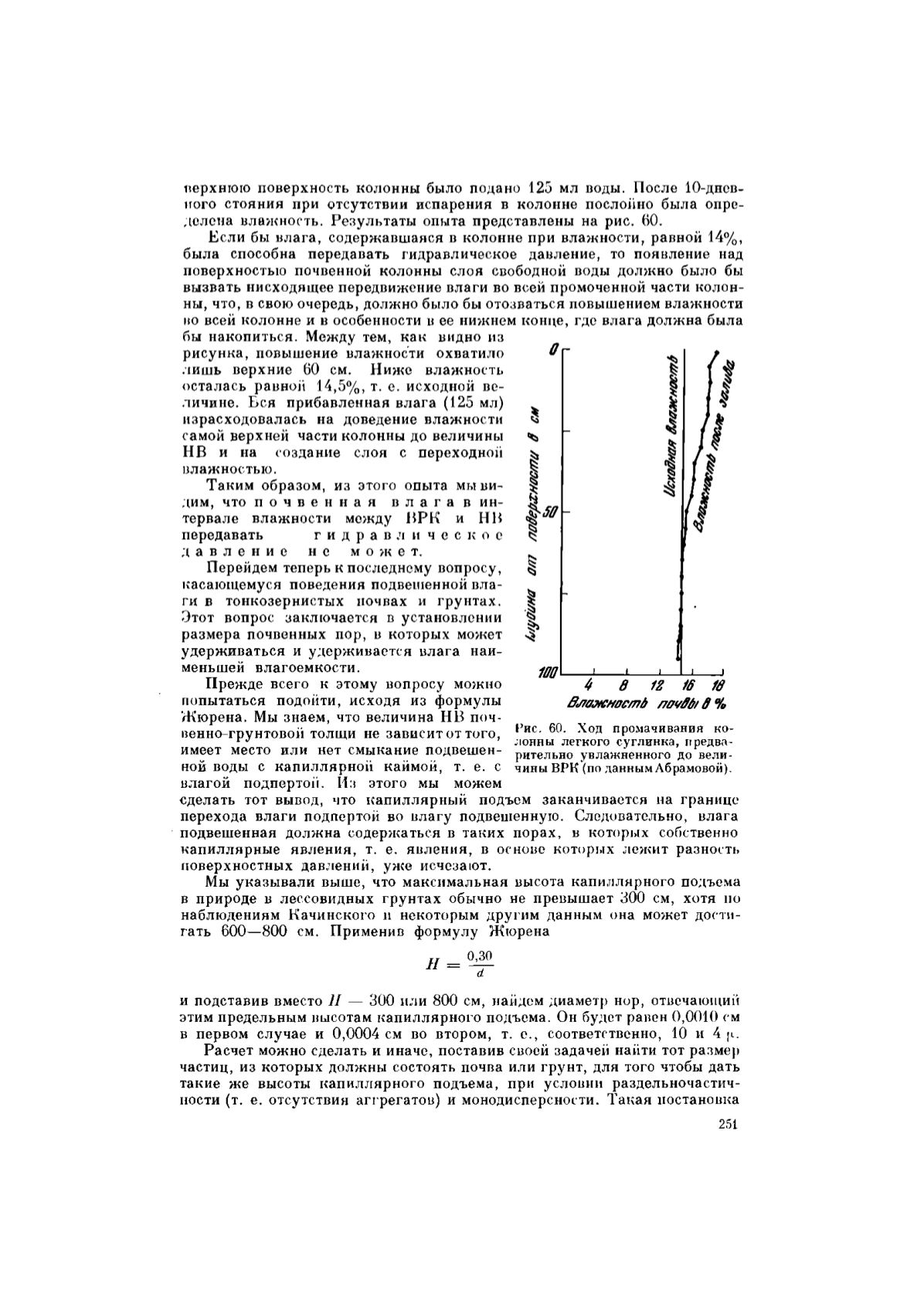

делена влажность. Результаты опыта представлены на рис. 60.

Если бы влага, содержавшаяся в колонне при влажности, равной 14%,

была способна передавать гидравлическое давление, то появление над

поверхностью почвенной колонны слоя свободной воды должно было бы

вызвать нисходящее передвижение влаги во всей промоченной части колон-

ны, что, в свою очередь, должно было бы отозваться повышением влажности

но всей колонне и в особенности в ее нижнем конце, где влага должна была

бы накопиться. Между тем, как видно из

рисунка, повышение влажности охватило

~

лишь верхние 60 см. Ниже влажность

осталась равной 14,5%, т. е. исходной ве-

личине. Бея прибавленная влага (125 мл)

израсходовалась на доведение влажности

самой верхней части колонны до величины

НВ и на создание слоя с переходной

влажностью.

Таким образом, из этого опыта мы ви-

дим, что п о ч в е н н а я

в л а г а в ин-

тервале влажности между ВРК и НВ

передавать

г и д р а в л и ч е с к о е

д а в л е н и е

н е

м о ж е т .

Перейдем теперь к последнему вопросу,

касающемуся поведения подвешенной вла-

ги в тонкозернистых почвах и грунтах.

Этот вопрос заключается в установлении

размера почвенных пор, в которых может

удерживаться и удерживается влага наи-

меньшей влагоемкости.

Прежде всего к этому вопросу можно

попытаться подойти, исходя из формулы

Жюрена. Мы знаем, что величина НВ поч-

венно-грунтовой толщи не зависит от того,

имеет место или нет смыкание подвешен-

ной воды с капиллярной каймой, т. е. с

влагой подпертой. Из этого мы можем

сделать тот вывод, что капиллярный подъем заканчивается на границе

перехода влаги подпертой во влагу подвешенную. Следовательно, влага

подвешенная должна содержаться в таких порах, в которых собственно

капиллярные явления, т. е. явления, в основе которых лежит разность

поверхностных давлений, уже исчезают.

Мы указывали выше, что максимальная высота капиллярного подъема

в природе в лессовидных грунтах обычно не превышает 300 см, хотя но

наблюдениям Качинского и некоторым другим данным она может дости-

гать 600—800 см. Применив формулу Жюрена

0,30

d

\

I 1

\

I

I

100

4

в

12 16 10

0</?ажносм6 /7О*/06/ 0%

Рис. 60. Ход промачивания ко-

лонны легкого суглинка, предва-

рительно увлажненного до вели-

чины ВРК (по данным Абрамовой).

н =

и подставив вместо II — 300 или 800 см, найдем диаметр нор, отвечающий

этим предельным высотам капиллярного подъема. Он будет равен 0,0010 см

в первом случае и 0,0004 см во втором, т. е., соответственно, 10 и 4 jl.

Расчет можно сделать и иначе, поставив своей задачей найти тот размер

частиц, из которых должны состоять почва или грунт, для того чтобы дать

такие же высоты капиллярного подъема, при условии раздельночастич-

ности (т. е. отсутствия аггрегатов) и монодисперсности. Такая постановка

251»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии