«свободную» воду, т. е. на содержание влаги минус величина максимальной

гигроскопичности.

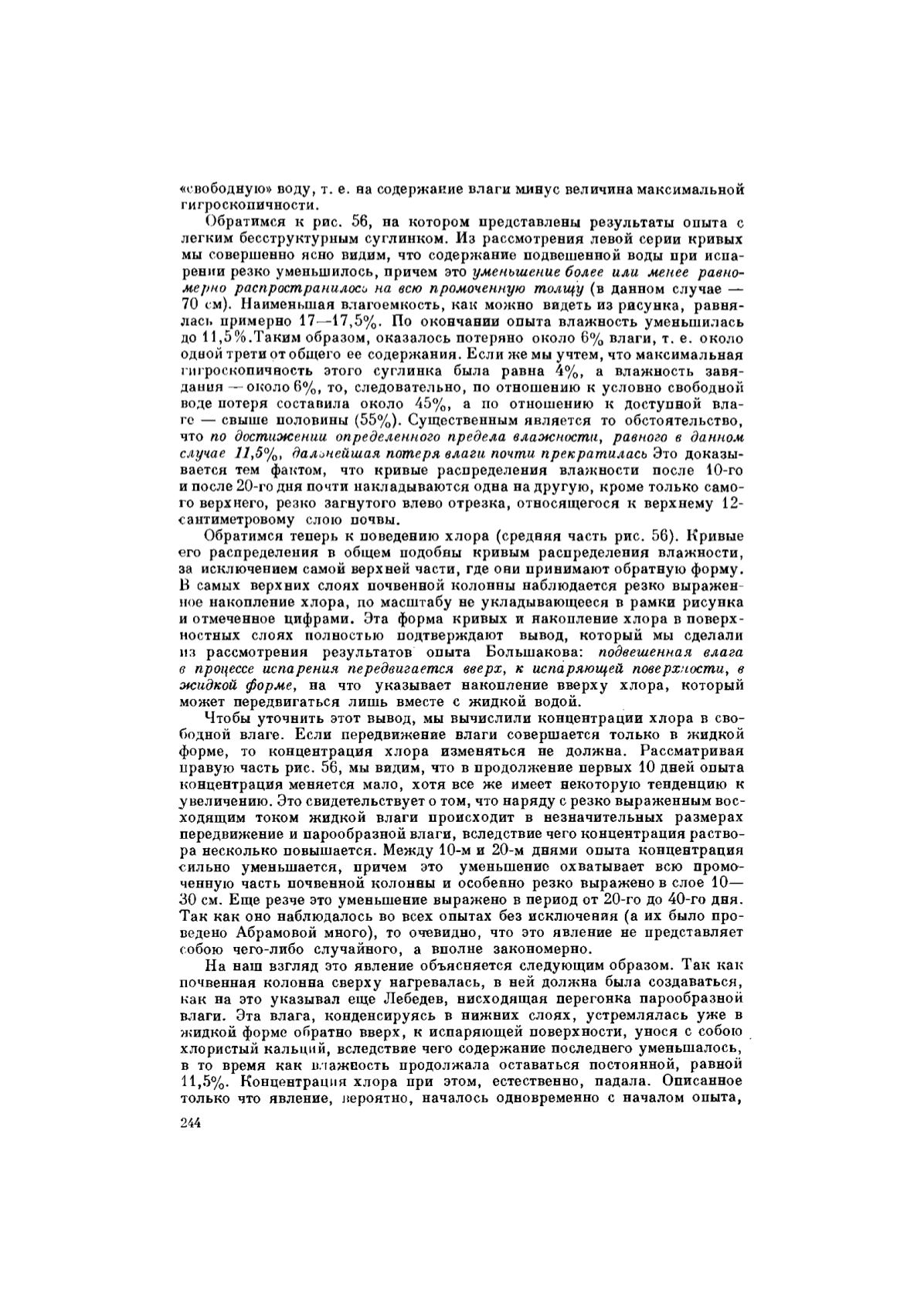

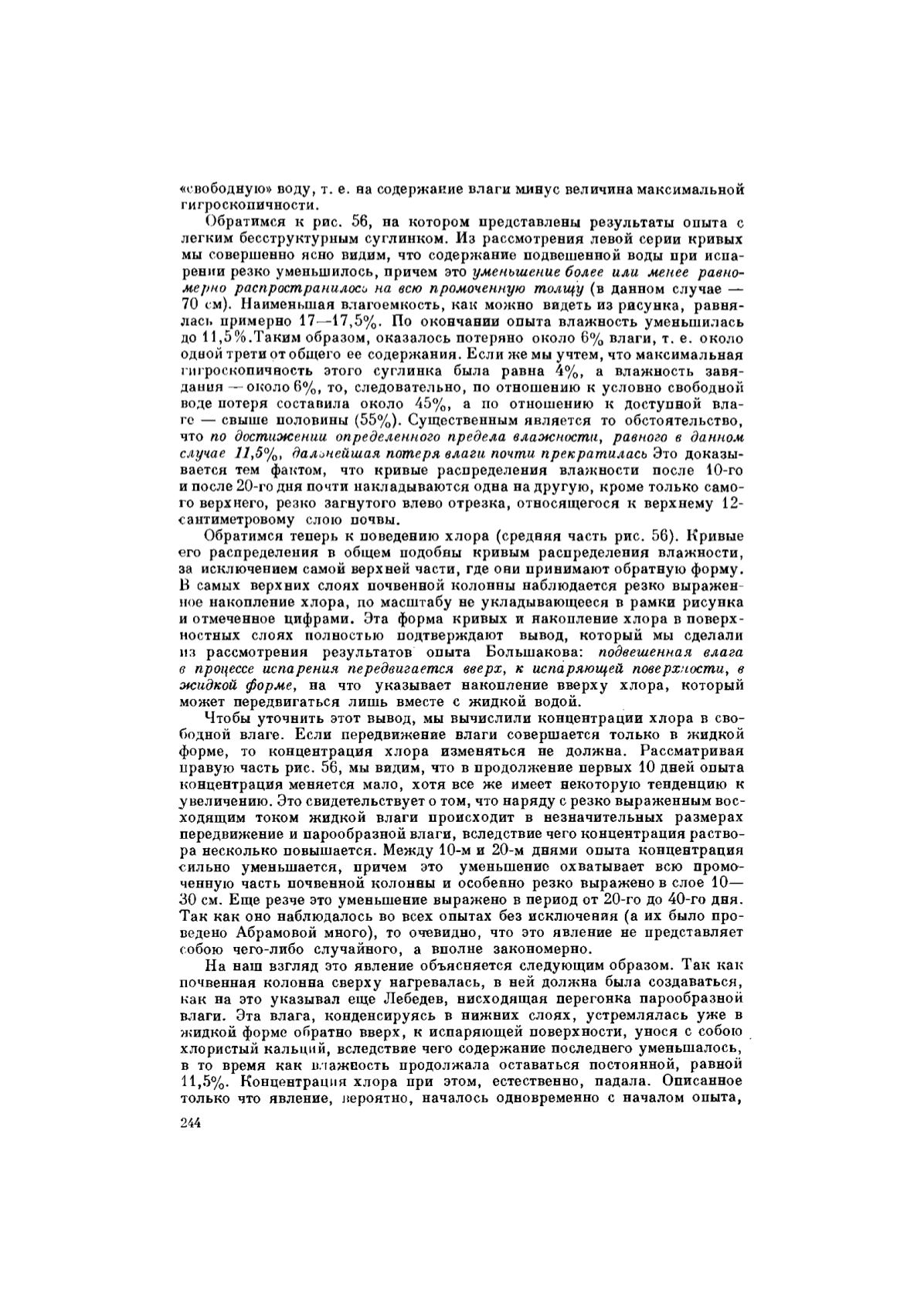

Обратимся к рис. 56, на котором представлены результаты опыта с

легким бесструктурным суглинком. Из рассмотрения левой серии кривых

мы совершенно ясно видим, что содержание подвешенной воды при испа-

рении резко уменьшилось, причем это

уменьшение более или менее равно-

мерно распространилось на всю промоченную толщу

(в данном случае —

70 см). Наименьшая влагоемкость, как можно видеть из рисунка, равня-

лась примерно 17—17,5%. По окончании опыта влажность уменьшилась

до И,5%.Таким образом, оказалось потеряно около 6% влаги, т. е. около

одной трети от общего ее содержания. Если же мы учтем, что максимальная

гигроскопичность этого суглинка была равна 4%, а влажность завя-

дания —около 6%, то, следовательно, по отношению к условно свободной

воде потеря составила около 45%, а по отношению к доступной вла-

ге — свыше половины (55%). Существенным является то обстоятельство,

что

по достижении определенного предела влажности, равного в данном

случае 11,5%, дальнейшая потеря влаги почти прекратилась Это

доказы-

вается тем фактом, что кривые распределения влажности после 10-го

и после 20-го дня почти накладываются одна на другую, кроме только само-

го верхнего, резко загнутого влево отрезка, относящегося к верхнему 12-

сантиметровому слою почвы.

Обратимся теперь к поведению хлора (средняя часть рис. 56). Кривые

его распределения в общем подобны кривым распределения влажности,

за исключением самой верхней части, где они принимают обратную форму.

В самых верхних слоях почвенной колонны наблюдается резко выражен-

ное накопление хлора, по масштабу не укладывающееся в рамки рисунка

и отмеченное цифрами. Эта форма кривых и накопление хлора в поверх-

ностных слоях полностью подтверждают вывод, который мы сделали

из рассмотрения результатов опыта Большакова:

подвешенная влага

в процессе испарения передвигается вверх, к испаряющей поверхности, в

жидкой форме

, на что указывает накопление вверху хлора, который

может передвигаться лишь вместе с жидкой водой.

Чтобы уточнить этот вывод, мы вычислили концентрации хлора в сво-

бодной влаге. Если передвижение влаги совершается только в жидкой

форме, то концентрация хлора изменяться не должна. Рассматривая

правую часть рис. 56, мы видим, что в продолжение первых 10 дней опыта

концентрация меняется мало, хотя все же имеет некоторую тенденцию к

увеличению. Это свидетельствует о том, что наряду с резко выраженным вос-

ходящим током жидкой влаги происходит в незначительных размерах

передвижение и парообразной влаги, вследствие чего концентрация раство-

ра несколько повышается. Между 10-м и 20-м днями опыта концентрация

сильно уменьшается, причем это уменьшение охватывает всю промо-

ченную часть почвенной колонны и особенно резко выражено в слое 10—

30 см. Еще резче это уменьшение выражено в период от 20-го до 40-го дня.

Так как оно наблюдалось во всех опытах без исключения (а их было про-

ведено Абрамовой много), то очевидно, что это явление не представляет

собою чего-либо случайного, а вполне закономерно.

На наш взгляд это явление объясняется следующим образом. Так как

почвенная колонна сверху нагревалась, в ней должна была создаваться,

как на это указывал еще Лебедев, нисходящая перегонка парообразной

влаги. Эта влага, конденсируясь в нижних слоях, устремлялась уже в

жидкой форме обратно вверх, к испаряющей поверхности, унося с собою

хлористый кальций, вследствие чего содержание последнего уменьшалось,

в то время как влажность продолжала оставаться постоянной, равной

11,5%. Концентрация хлора при этом, естественно, падала. Описанное

только что явление, вероятно, началось одновременно с началом опыта,

244

»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии