В

иноделие

и

иноградарство

4/2014

37

виноГРАДАРСТВО

ствует образованию и стабилизации

структуры почвы, тем самым снижая

риск возникновения эрозионных

процессов.

Травянистая растительность име‑

ет густую сеть ежегодно отмирающих

корней, содержащих большое коли‑

чество оснований и разлагающихся в

толще почвы, поэтому образующий‑

ся из них гумус имеет хороший ка‑

чественный состав. Травянистая рас‑

тительность аккумулирует в верхней

части профиля элементы зольного

питания и азот, участвует в образо‑

вании структуры почвы [3].

Опыт европейских виноградарей

показывает, что на виноградниках

необходимо применять смеси трав.

В состав смесей должны входить

как однолетние, так и многолет‑

ние травы, а неотъемлемая часть —

применение озимых и зимующих

растений, продолжающих вегети‑

ровать зимой, когда основная куль‑

тура (виноград) находится в стадии

анабиоза. Положительный эффект

применения таких трав, как дон‑

ник, эспарцет, люцерна, вика, весь‑

ма многогранен. Имея стержневую

корневую систему, они проникают

глубоко в нижележащие почвенные

горизонты, преодолевая сопротив‑

ление даже плотных почв. После от‑

мирания корневой системы в почве

остается обширная сеть вертикаль‑

ных каналов (биодрены), в резуль‑

тате чего улучшается инфильтрация

дождевых осадков, а в дальнейшем

по этим каналам развиваются и кор‑

ни виноградного растения.

Структурно-агрегатный состав

почвы находится в прямой зависи‑

мости от системы ее содержания.

Так, В.Ф. Вальков (1986 г.) отмеча‑

ет, что интенсивная обработка почвы

и ее эксплуатация приводят к раз‑

рушению структуры. Н. Н. Горбач,

И. П. Чонка, Л. А. Горбач (1989 г.)

сообщают, что растущие травы в

междурядьях виноградника спо‑

собствуют улучшению комковатой

структуры почвы, обладающей хоро‑

шей водопрочностью. Аналогичные

данные приводит и В. С. Петров [2].

В наших исследованиях на вино‑

граднике, возделываемом в режиме

монокультуры, отмечена неудов

летворительная структура подпа‑

хотного слоя и снижение водопроч‑

ности почвенных агрегатов, а при

применении травянистых растений

в междурядьях виноградника (био‑

логизированный способ содержания

почвы) отмечено восстановление

генетически природной структуры,

свойственной типу почвы. Резуль‑

таты сухого просеивания показали,

что почва на опытном участке при

биологизированном содержании

имеет такую же структуру, как и в

лесополосе (как в пахотном, так и

в подпахотном слое почвы). Харак‑

тер распределения процентного со‑

держания фракций макроагрегатов

однороден, но все же, незначитель‑

но отличается от почвы лесополо‑

сы (табл. 1, данные 2010 г., ОПХ

АЗОСВиВ). В верхнем слое почвы

на участке при режиме монокуль‑

туры отмечено оптимальное соот‑

ношение макроструктур. При по‑

стоянных культивациях возрастает

процентное содержание пылевидной

фракции размером <0,25 мм, верх‑

ний слой почвы при биологизиро‑

ванном содержании почвы содержит

в 9 раз меньше пылевидной фракции

по сравнению с режимом монокуль‑

туры и составляет всего лишь 1%.

Сумма агрономически ценных

агрегатов размером 0,25–10 мм в

пахотном слое в режиме монокуль‑

туры составляет на контроле 88%,

при биологизированном содержании

почвы и в лесополосе — 80%, в под‑

пахотном слое на контроле — 44%,

так как больше половины (53% об‑

щей суммы) занимают агрегаты раз‑

мером >10 мм.

С учетом данных сухого фрак‑

ционирования произведен расчет

коэффициента структурности. На

контроле он выше, чем при биоло‑

гизированном содержании почвы

и в слое лесополосы 0–20 см. Об‑

Рис. 2. Развитие эрозионных процессов почвы по межклеточным дорогам (

а

) и поперек рядов

виноградников (

б

)

а

б

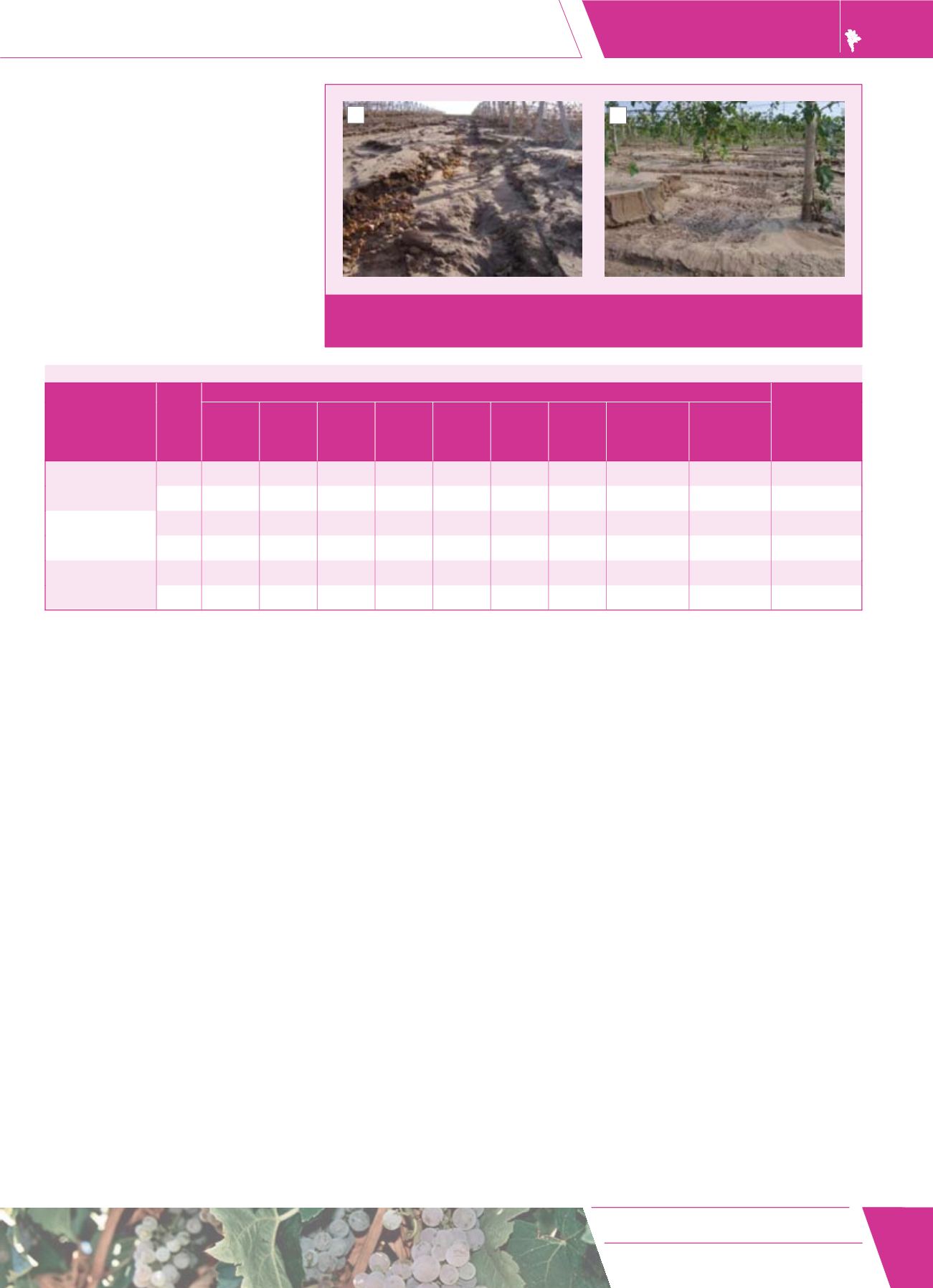

Вариант

Слой

почвы,

см

Размер фракций при сухом просеивании почвы, %

Коэффициент

структурности*

10 мм 10–5 мм 5–3 мм 3–2 мм 2–1 мм 1–0,25 мм <0,25 мм

малоценные

агрегаты

>10 + <0,25 мм

агрономически

ценные

агрегаты

10–0,25 мм

Режим монокультуры

0–10

8,9

16,6

12,7

10,8

30,9

16,8

9,1

12,1

87,9

7,2

10–30 53,8

21,8

9,1

4,61

5,3

3,6

1,6

55,4

44,5

0,8

Биологизированное

содержание почвы

0–10 18,9

35,2

19,9

11,6

10,7

2,4

1,0

19,9

80,0

4,0

10–30 34,3

36,8

14,6

6,6

5,7

0,9

0,5

34,8

65,1

1,8

Лесополоса

0–10 19,1

35,2

23,4

10,8

7,7

2,1

1,4

20,5

79,4

3,8

10–30 34,4

31,0

16,7

9,2

6,9

0,8

0,6

35,0

64,9

1,8

*Коэффициент структурности рассчитывается по формуле К = А/Б, где А — сумма макроагрегатов размером от 0,25 до 10 мм, %; Б — сумма агрегатов <0,25 и

комков >10 мм, %.

Таблица 1

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека