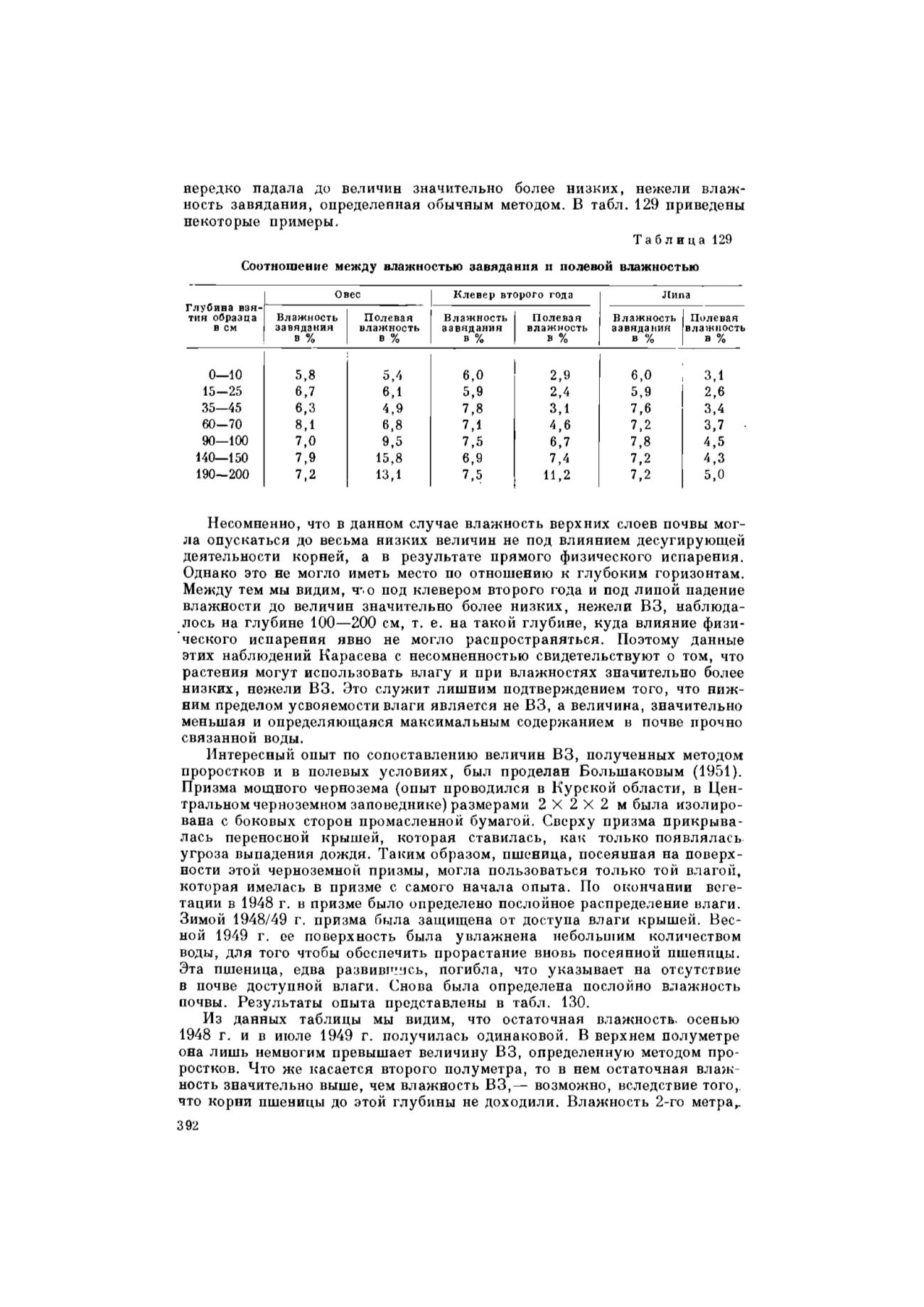

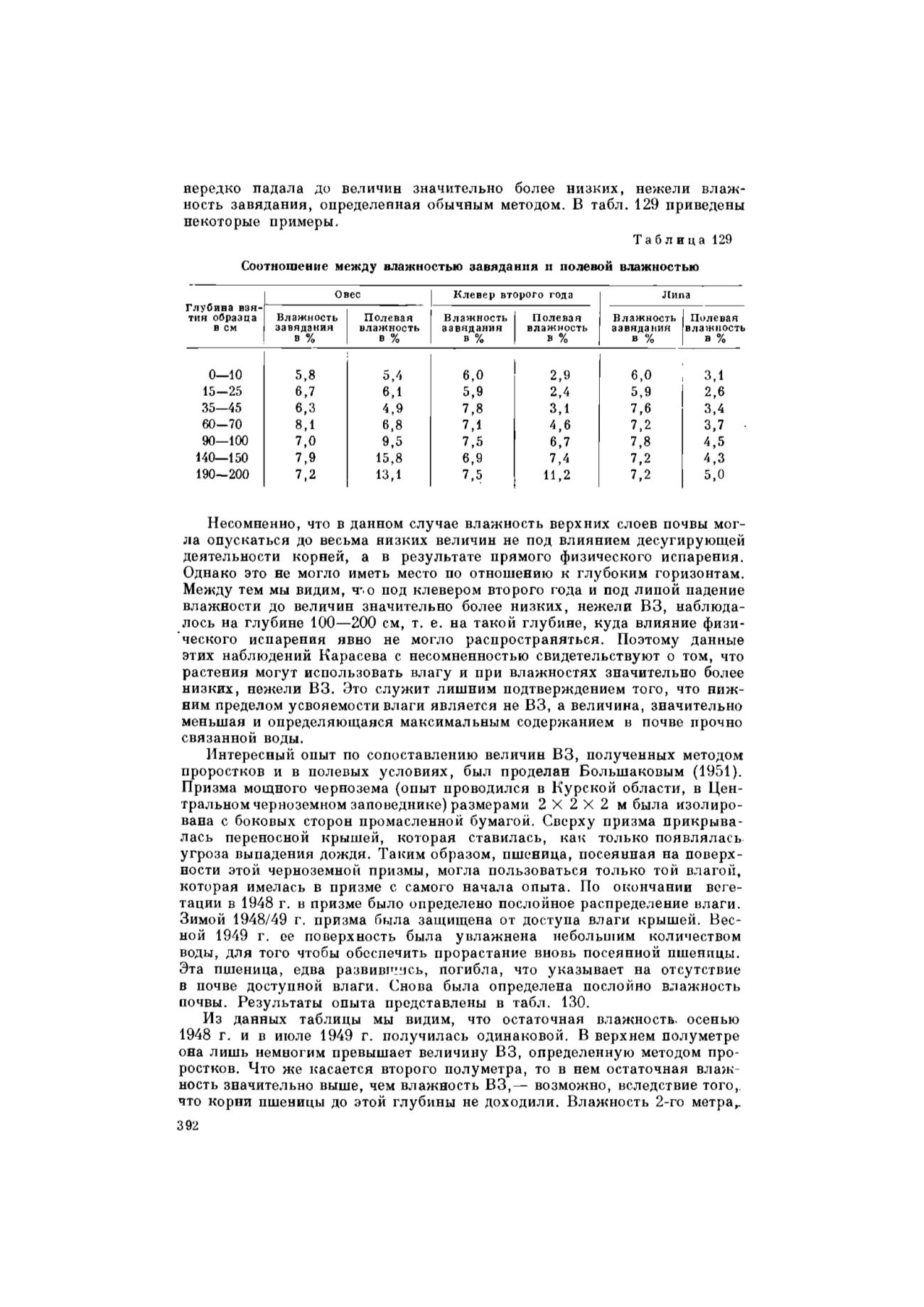

нередко падала до величин значительно более низких, нежели влаж-

ность завядания, определенная обычным методом. В табл. 129 приведены

некоторые примеры.

Т а б л и ц а 129

Соотношение между влажностью завядания и полевой влажностью

Глубина взя-

тия образца

в см

Овес

Клевер второго года

Лина

Влажность

завядания

в %

Полевая

влажность

в %

Влажность

завядания

в %

Полевая

влажность

в %

Влажность

завядания

в %

Полевая

влажность

в %

0—10

5,8

5,4

6,0

2,9

6,0

3,1

15-25

6,7

6,1

5,9

2,4

5,9

2,6

35—45

6,3

4,9

7,8

3,1

7,6

3,4

60-70

8,1

6,8

7,1

4,6

7,2

3,7

90—100

7,0

9,5

7,5

6,7

7,8

4,5

140—150

7,9

15,8

6,9

7,4

7,2

4,3

190-200

7,2

13,1

7,5

11,2

7,2

5,0

Несомненно, что в данном случае влажность верхних слоев почвы мог-

ла опускаться до весьма низких величин не под влиянием десугирующей

деятельности корней, а в результате прямого физического испарения.

Однако это не могло иметь место по отношению к глубоким горизонтам.

Между тем мы видим, ч*.о под клевером второго года и под липой падение

влажности до величин значительно более низких, нежели ВЗ, наблюда-

лось на глубине 100—200 см, т. е. на такой глубине, куда влияние физи-

ческого испарения явно не могло распространяться. Поэтому данные

этих наблюдений Карасева с несомненностью свидетельствуют о том, что

растения могут использовать влагу и при влажностях значительно более

низких, нежели ВЗ. Это служит лишним подтверждением того, что ниж-

ним пределом усвояемости влаги является не ВЗ, а величина, значительно

меньшая и определяющаяся максимальным содержанием в почве прочно

связанной воды.

Интересный опыт по сопоставлению величин ВЗ, полученных методом

проростков и в полевых условиях, был проделан Большаковым (1951).

Призма мощного чернозема (опыт проводился в Курской области, в Цен-

тральном черноземном заповеднике) размерами 2 x 2 x 2 м была изолиро-

вана с боковых сторон промасленной бумагой. Сверху призма прикрыва-

лась переносной крышей, которая ставилась, как только появлялась

угроза выпадения дождя. Таким образом, пшеница, посеянная на поверх-

ности этой черноземной призмы, могла пользоваться только той влагой,

которая имелась в призме с самого начала опыта. По окончании веге-

тации в 1948 г. в призме было определено послойное распределение влаги.

Зимой 1948/49 г. призма была защищена от доступа влаги крышей. Вес-

ной 1949 г. ее поверхность была увлажнена небольшим количеством

воды, для того чтобы обеспечить прорастание вновь посеянной пшеницы.

Эта пшеница, едва развившись, погибла, что указывает на отсутствие

в почве доступной влаги. Снова была определена послойно влажность

почвы. Результаты опыта представлены в табл. 130.

Из данных таблицы мы видим, что остаточная влажность, осенью

1948 г. и в июле 1949 г. получилась одинаковой. В верхнем полуметре

она лишь немногим превышает величину ВЗ, определенную методом про-

ростков. Что же касается второго полуметра, то в нем остаточная влаж-

ность значительно выше, чем влажность ВЗ,— возможно, вследствие того,,

что корни пшеницы до этой глубины не доходили. Влажность 2-го метра,.

392»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии