к поверхности почвенной частицы уменьшается постепенно, а не падает

внезапно до нуля.

В тех случаях, когда с раствором электролита (или просто с водой)

взаимодействует почва, влажность которой лежит в пределах между ну-

лем и величиной МАВ, ориентация молекул воды около почвенных частиц

сопровождается, как мы знаем, потерей присущей им кинетической энер-

гии, что и выражается в выделении теплоты смачивания. Сущность

этого явления была установлена, как мы говорили уже выше, Ду-

манским и Войцеховским на примере крахмала. Оно наблюдается

при образовании лишь прочно

связанной воды. Образование обо-

лочки из воды рыхло связанной

^ q

о /

выделением тепла не сопровож-

дается, из чего мы вправе заклю-

чить, что молекулы воды, входя-

/

щ ие в с о с т а в

этой оболочки, при-

/^

а

ff'

^ Ч

сущей им кинетической энергии

^

q

;

\

теплового движения не теряют.

У

V v v - - - -^

Таковы те самые общие пред-

/

с Г ^

ставления о механизме связывания

/ .

воды, которые вытекают из всей

суммы известных нам фактов. На-

^ Q

/

ряду с этими представлениями мы

\

'

находим в литературе попытки не-

кото рой детализации этих явлений.

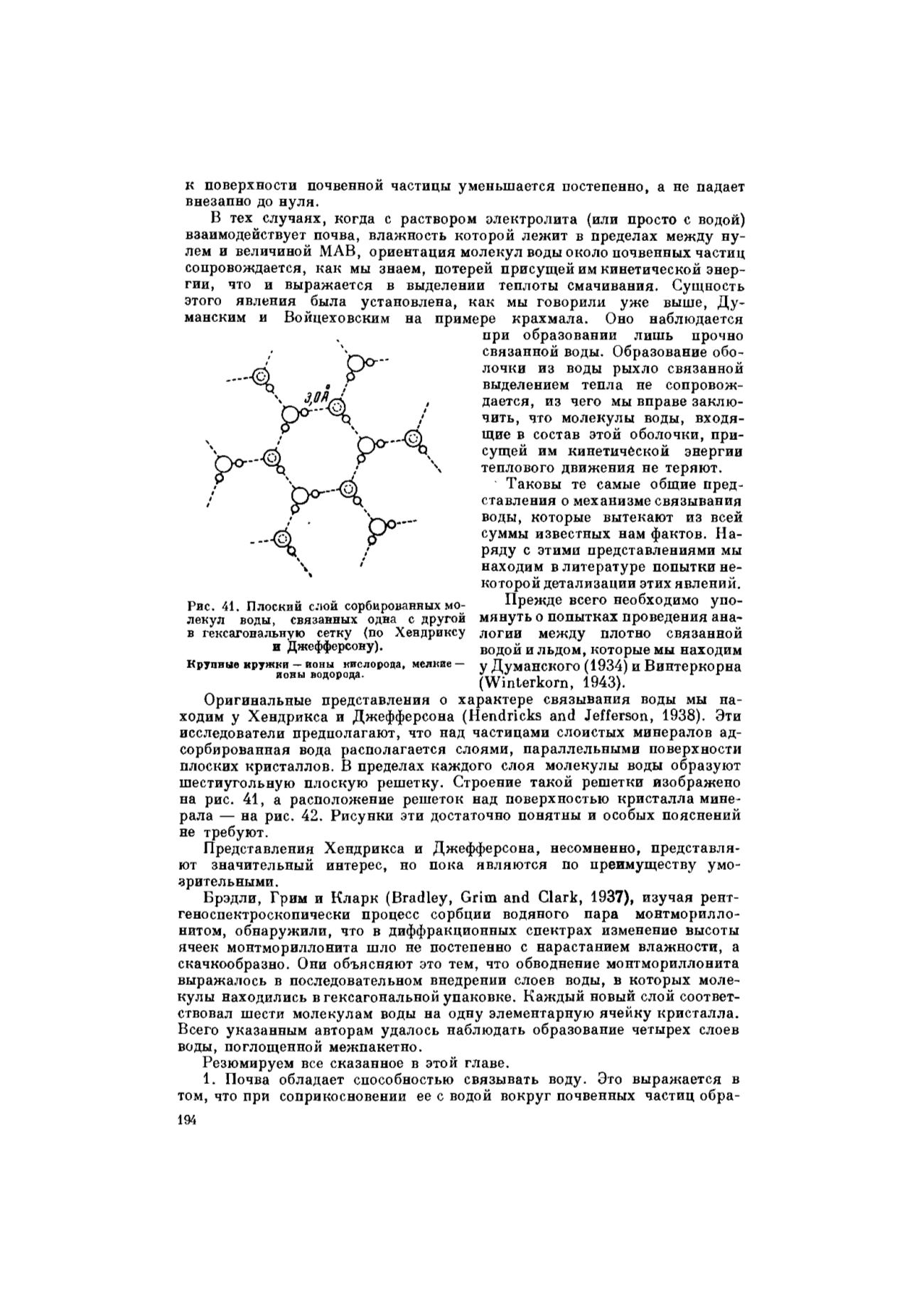

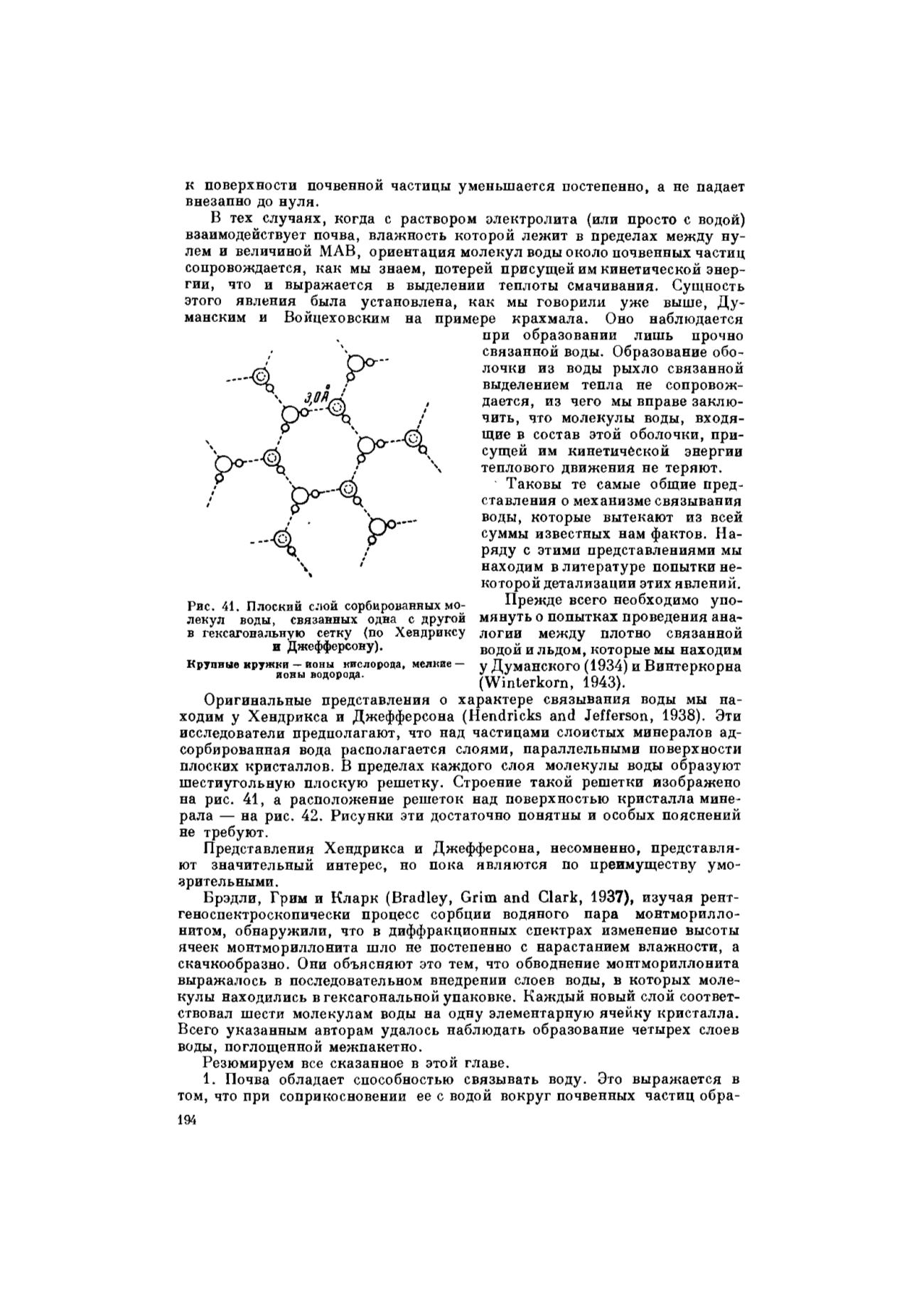

Рис. 41. Плоский слой сорбированных мо-

П р е ж де всего

не о бходимо у п о -

лекул воды, связанных одна с другой

м я н у ть

о

п о пы т к ах п р о в е д е ния а н а-

в гексагональную сетку (по Хендриксу

л о г ии м е ж ду пло тно

с вязанной

и Джефферсону).

водой

и льдом, которые мы находим

Крупные кружки - ионы кислорода, мелкие- V

ДумаНСКОГО

(1934)

И

Винтеркорна

trnnu ПЛТТППЛТ9

V

f

V

\

/

г Г^

ионы водорода.

(Winterkorn, 1943).

Оригинальные представления о характере связывания воды мы на-

ходим у Хендрикса и Джефферсона (Hendricks and Jefferson, 1938). Эти

исследователи предполагают, что над частицами слоистых минералов ад-

сорбированная вода располагается слоями, параллельными поверхности

плоских кристаллов. В пределах каждого слоя молекулы воды образуют

шестиугольную плоскую решетку. Строение такой решетки изображено

на рис. 41, а расположение решеток над поверхностью кристалла мине-

рала — на рис. 42. Рисунки эти достаточно понятны и особых пояснений

не требуют.

Представления Хендрикса и Джефферсона, несомненно, представля-

ют значительный интерес, но пока являются по преимуществу умо-

зрительными.

Брэдли, Грим и Кларк (Bradley, Grim and Clark, 1937), изучая рент-

геноспектроскопически процесс сорбции водяного пара монтморилло-

нитом, обнаружили, что в диффракционных спектрах изменение высоты

ячеек монтмориллонита шло не постепенно с нарастанием влажности, а

скачкообразно. Они объясняют это тем, что обводнение монтмориллонита

выражалось в последовательном внедрении слоев воды, в которых моле-

кулы находились в гексагональной упаковке. Каждый новый слой соответ-

ствовал шести молекулам воды на одну элементарную ячейку кристалла.

Всего указанным авторам удалось наблюдать образование четырех слоев

воды, поглощенной межпакетно.

Резюмируем все сказанное в этой главе.

1. Почва обладает способностью связывать воду. Это выражается в

том, что при соприкосновении ее с водой вокруг почвенных частиц обра-

194»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии