природа самого явления возникновения подвешенной воды, привлекая сюда

режимные наблюдения лишь постольку, поскольку это окажется необ-

ходимым для разрешения интересующего нас вопроса.

Первой весьма обстоятельной работой по вопросу о природе подвешен-

ной воды была работа Коссовича (1904). Опираясь на результаты опытов

Волльни, Майера, Кинга, а также выполненных в его собственной лабо-

ратории опытов Боча, Коссович приходит к выводу о том, что «...если

мы имеем достаточно высокий слой почвы для соответственной крупности

почвенных зерен, то влажность почвы с известной высоты (чем крупнее

почвенные зерна, тем ниже) не зависит от высоты слоя и оказывается при-

близительно одинаковой, т. е. с этой высоты почва находится при влаж-

ности, соответствующей ее наименьшей влагоемкости».

Несколько выше Коссович дает определение того,

что он понимает под наименьшей влагоемкостью:

« Н а и м е н ь ш а я

в л а г о е м к о с т ь

почвы

есть способность почвы удерживать воду на вы-

соте, до которой не достигает капиллярная вода,

находящаяся в непосредственной связи с грунтовою

водою; величина ее не зависит от высоты положения

почвенного слоя, напротив, она одинакова на раз-

личных высотах; очевидно, что влага почвы, соответ-

ствующая ее наименьшей влагоемкости, не способна

передвигаться в почве в капельно-жидком состоянии».

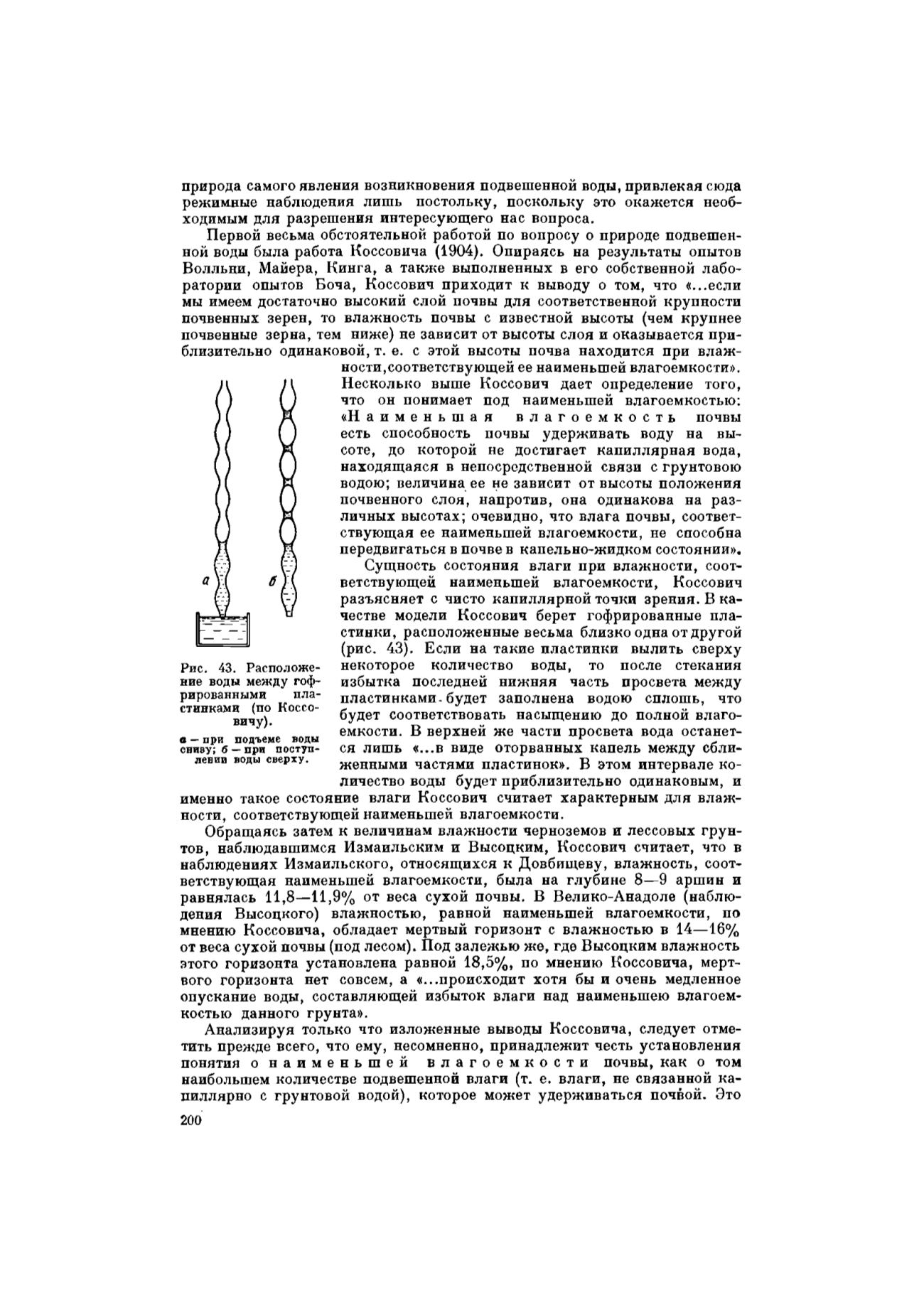

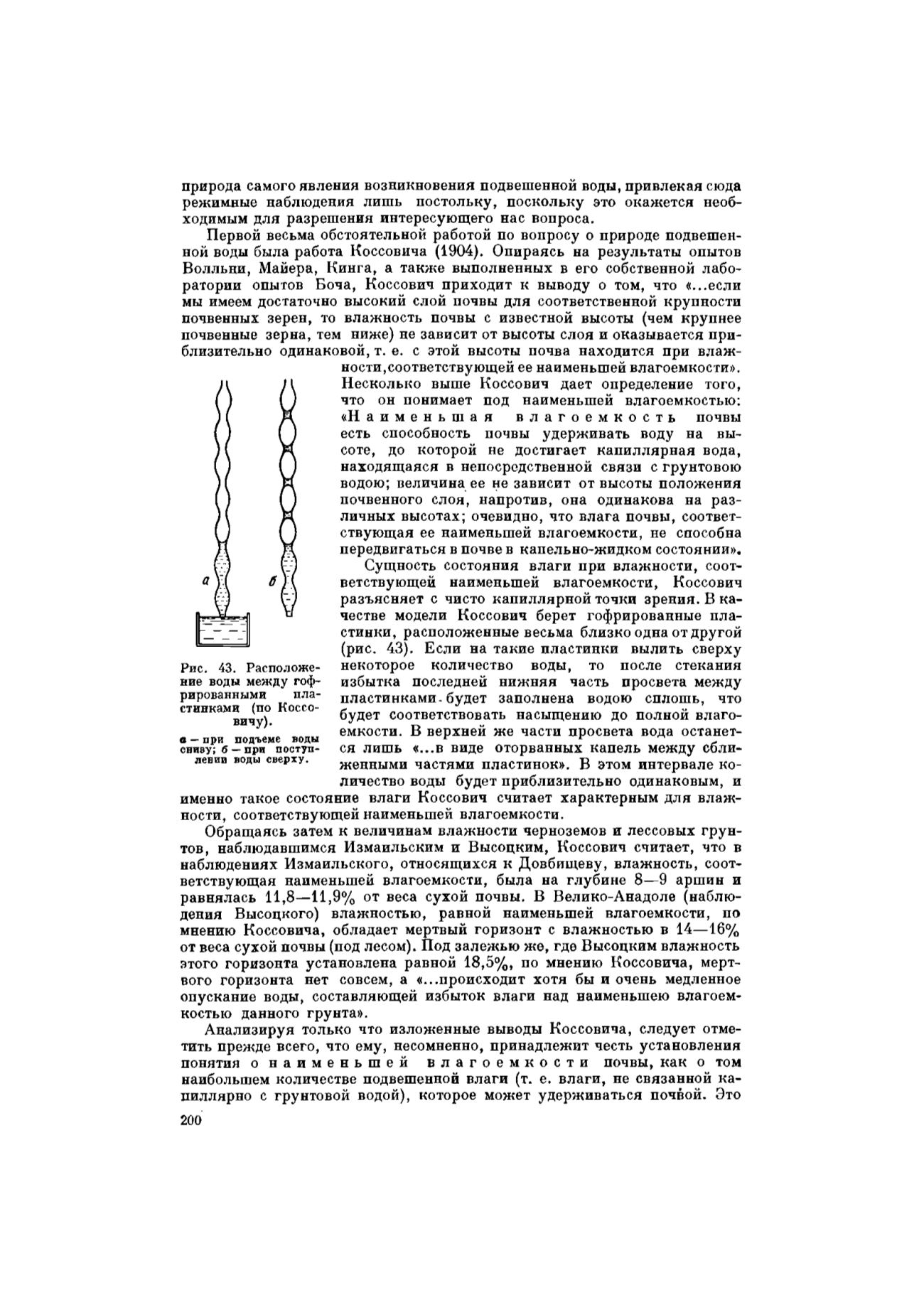

Сущность состояния влаги при влажности, соот-

ветствующей наименьшей влагоемкости, Коссович

разъясняет с чисто капиллярной точки зрения. В ка-

честве модели Коссович берет гофрированные пла-

стинки, расположенные весьма близко одна от другой

(рис. 43). Если на такие пластинки вылить сверху

некоторое количество воды, то после стекания

избытка последней нижняя часть просвета между

пластинками, будет заполнена водою сплошь, что

будет соответствовать насыщению до полной влаго-

емкости. В верхней же части просвета вода останет-

ся лишь «...в виде оторванных капель между сбли-

женными частями пластинок». В этом интервале ко-

личество воды будет приблизительно одинаковым, и

именно такое состояние влаги Коссович считает характерным для влаж-

ности, соответствующей наименьшей влагоемкости.

Обращаясь затем к величинам влажности черноземов и лессовых грун-

тов, наблюдавшимся Измаильским и Высоцким, Коссович считает, что в

наблюдениях Измаильского, относящихся к Довбищеву, влажность, соот-

ветствующая наименьшей влагоемкости, была на глубине 8—9 аршин и

равнялась 11,8—11,9% от веса сухой почвы. В Велико-Анадоле (наблю-

дения Высоцкого) влажностью, равной наименьшей влагоемкости, по

мнению Коссовича, обладает мертвый горизонт с влажностью в 14—16%

от веса сухой почвы (под лесом). Под залежью же, где Высоцким влажность

этого горизонта установлена равной 18,5%, по мнению Коссовича, мерт-

вого горизонта нет совсем, а «...происходит хотя бы и очень медленное

опускание воды, составляющей избыток влаги над наименьшею влагоем-

костью данного грунта».

Анализируя только что изложенные выводы Коссовича, следует отме-

тить прежде всего, что ему, несомненно, принадлежит честь установления

понятия о н а и м е н ь ш е й

в л а г о е м к о с т и

почвы, как о том

наибольшем количестве подвешенной влаги (т. е. влаги, не связанной ка-

пиллярно с грунтовой водой), которое может удерживаться почвой. Это

200»

Рис. 43. Расположе-

ние воды между гоф-

рированными

пла-

стинками (по Коссо-

вичу).

а — при подъеме воды

снизу; б — при поступ-

лении воды сверху.

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии