дальнейшее рассасывание влаги вниз прекратится или, по меньшей мере,

сделается столь медленным, что наблюдать его станет уже весьма трудно.

Граница между смоченной и несмоченной частями колонны, как правило,

бывает весьма резкой. Вот такая влага, содержащаяся в верхней промо-

ченной части колонны, и называется подвешенной. Аналогичные опыты

можно ставить не с насыпными колоннами, а с монолитами, предвари-

тельно также доведенными до достаточно сухого состояния, или непосред-

ственно в поле.

Подвешенная влага может возникать не только в грунтах и почвах,

однородных по своему механическому составу, но и в слоистых, а также

на границе раздела г рунт—в о здух (например, в нижних частях трубок,

набитых почвой или грунтом, или — в природных условиях — в толще

грунта над какими-нибудь крупными пустотами, горизонтально прохо-

дящими трещинами и т. д.).

Это указывает на то, что под термином «подвешенная влага» понимается

ряд явлений, внешне близких, но различающихся по своей природе.

Ниже мы покажем, в чем заключаются различия между этими явле-

ниями, а сейчас начнем их рассмотрение с наиболее общего и распростра-

ненного случая — существования подвешенной воды в о д н о р о д н о й

почвенно-грунтовой толще.

Впервые в литературе опыты, устанавливающие возможность существо-

вания подвешенной влаги, были описаны, повидимому, Измаильским.

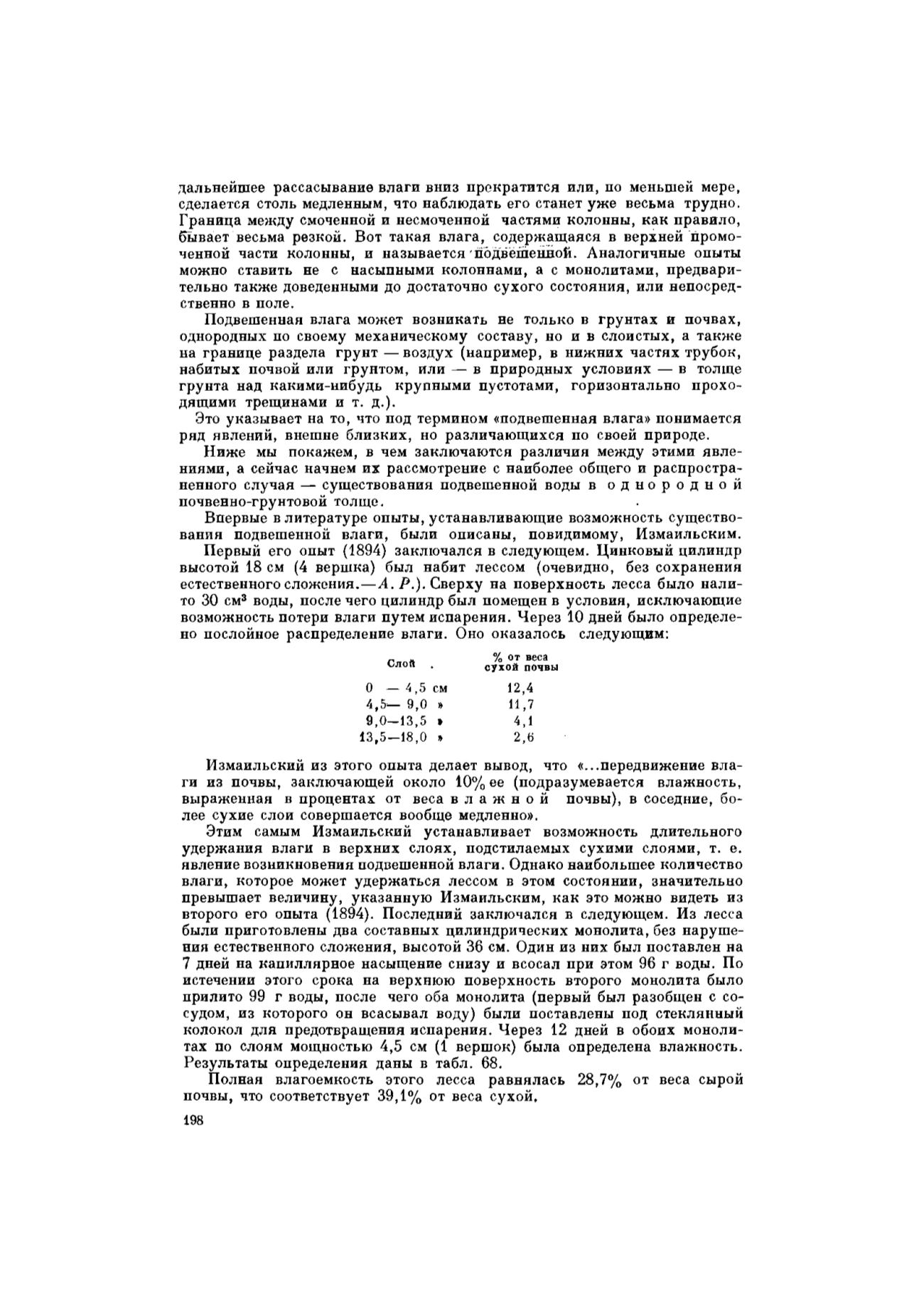

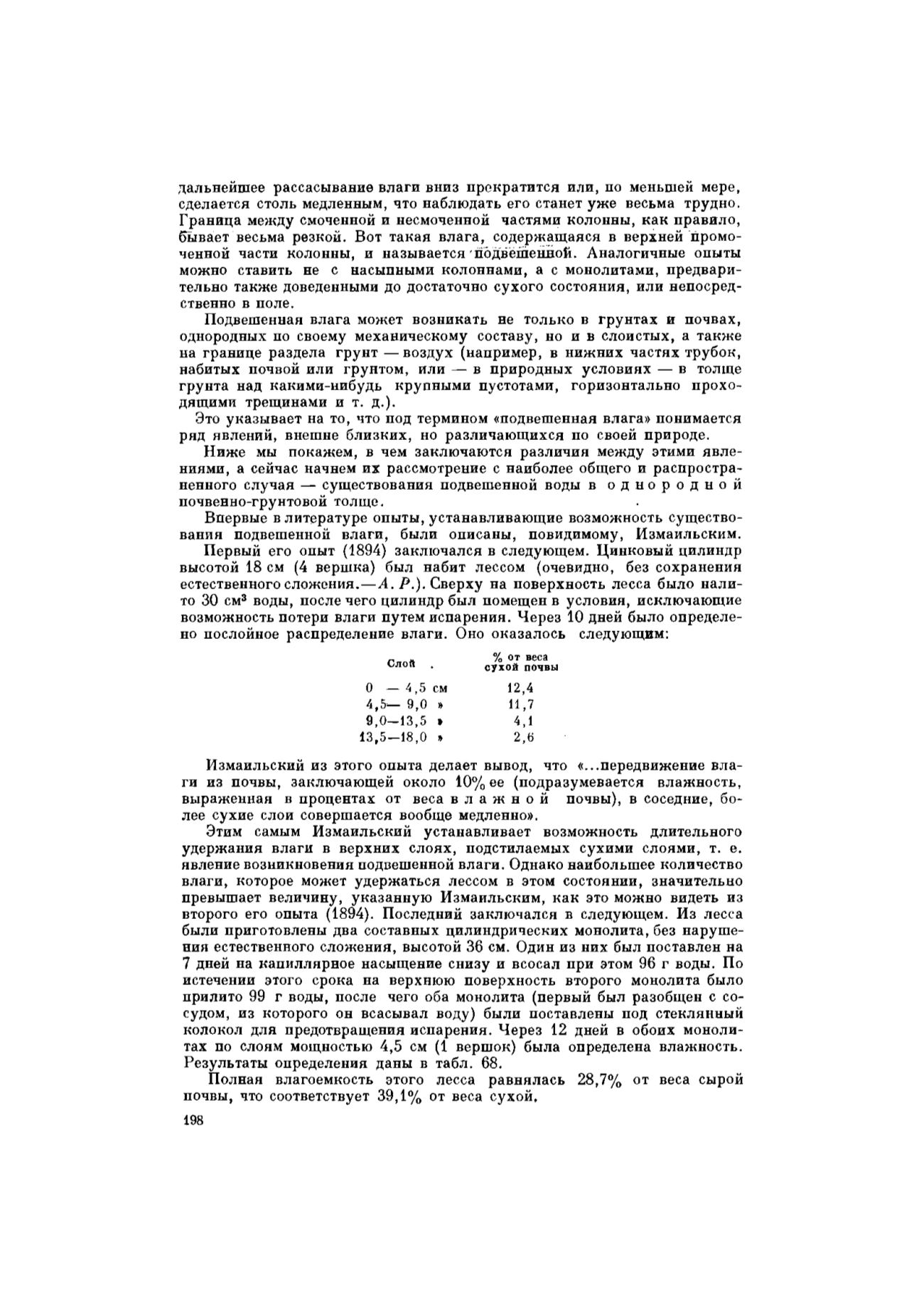

Первый его опыт (1894) заключался в следующем. Цинковый цилиндр

высотой 18 см (4 вершка) был набит лессом (очевидно, без сохранения

естественного сложения.—

А. Р.).

Сверху на поверхность лесса было нали-

то 30 см

3

воды, после чего цилиндр был помещен в условия, исключающие

возможность потери влаги путем испарения. Через 10 дней было определе-

но послойное распределение влаги. Оно оказалось следующим:

Измаильский из этого опыта делает вывод, что «...передвижение вла-

ги из почвы, заключающей около 10% ее (подразумевается влажность,

выраженная в процентах от веса в л а ж н о й

почвы), в соседние, бо-

лее сухие слои совершается вообще медленно».

Этим самым Измаильский устанавливает возможность длительного

удержания влаги в верхних слоях, подстилаемых сухими слоями, т. е.

явление возникновения подвешенной влаги. Однако наибольшее количество

влаги, которое может удержаться лессом в этом состоянии, значительно

превышает величину, указанную Измаильским, как это можно видеть из

второго его опыта (1894). Последний заключался в следующем. Из лесса

были приготовлены два составных цилиндрических монолита, без наруше-

ния естественного сложения, высотой 36 см. Один из них был поставлен на

7 дней на капиллярное насыщение снизу и всосал при этом 96 г воды. По

истечении этого срока на верхнюю поверхность второго монолита было

прилито 99 г воды, после чего оба монолита (первый был разобщен с со-

судом, из которого он всасывал воду) были поставлены под стеклянный

колокол для предотвращения испарения. Через 12 дней в обоих моноли-

тах по слоям мощностью 4,5 см (1 вершок) была определена влажность.

Результаты определения даны в табл. 68.

Полная влагоемкость этого лесса равнялась 28,7% от веса сырой

почвы, что соответствует 39,1% от веса сухой.

Слой .

% от веса

сухой почвы

0 — 4,5 см

4,5— 9,0 »

9 , 0 - 1 3 ,5 »

13,5—18,0 »

12,4

11,7

4,1

2 , 6

198»

Электронная к ига СКБ ГНУ Россельхозакадемии