я выведения соответствующих уравнений. Сами уравнения получились

имеющими следующий вид:

— L

_

L

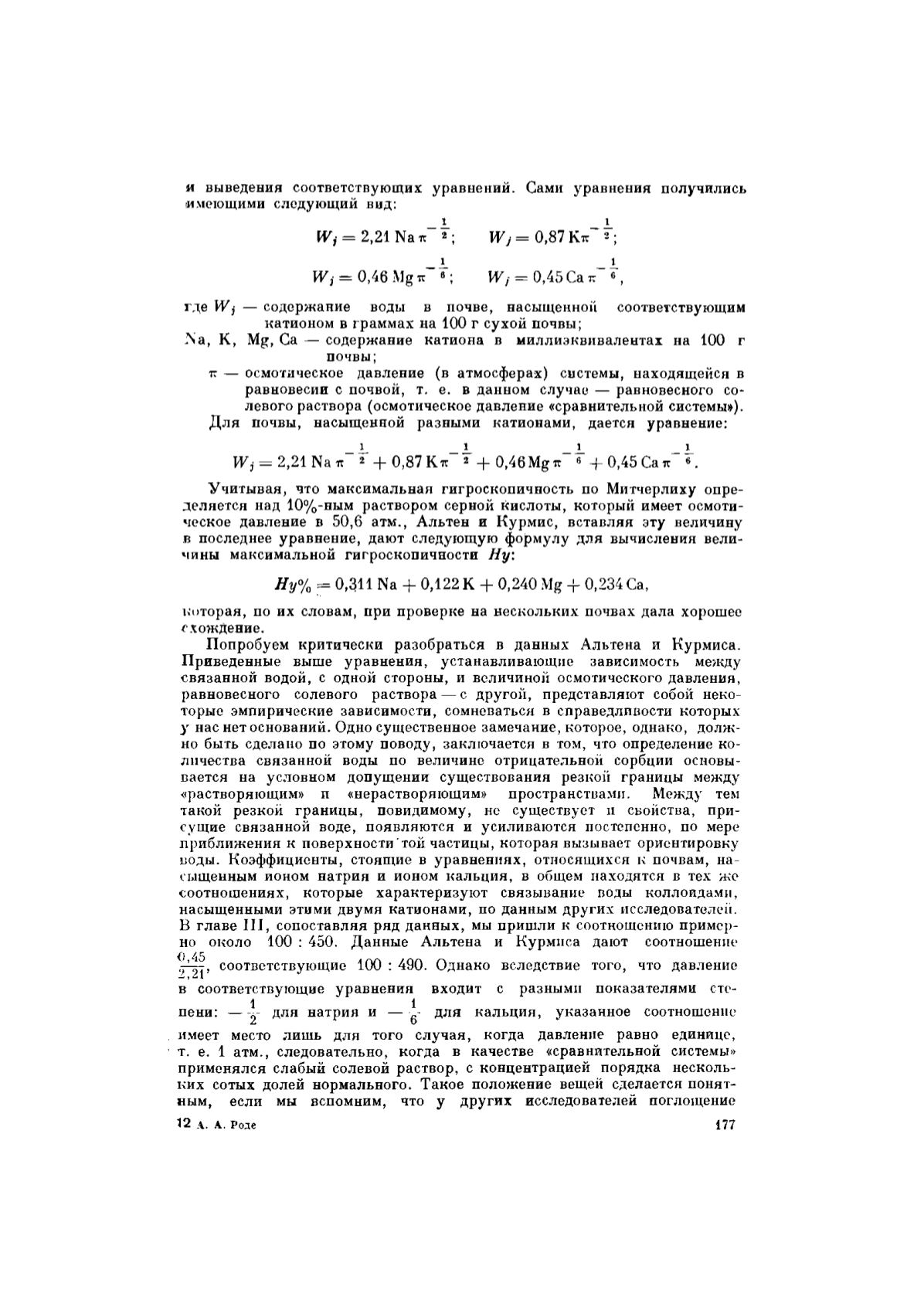

Wj = 2,21 Na 7г

W j =

0,87 Ктг 8;

_J_

_ i

Жу = 0,46 Mg т: 6;

=

0,45 Са к

где Wj — содержание воды в почве, насыщенной

соответствующим

катионом в граммах на 100 г сухой почвы;

Л а, К, Mg, Са — содержание катиона в миллиэквивалентах на 100 г

почвы;

к — осмотическое давление (в атмосферах) системы, находящейся в

равновесии с почвой, т. е. в данном случае — равновесного со-

левого раствора (осмотическое давление «сравнительной системы»).

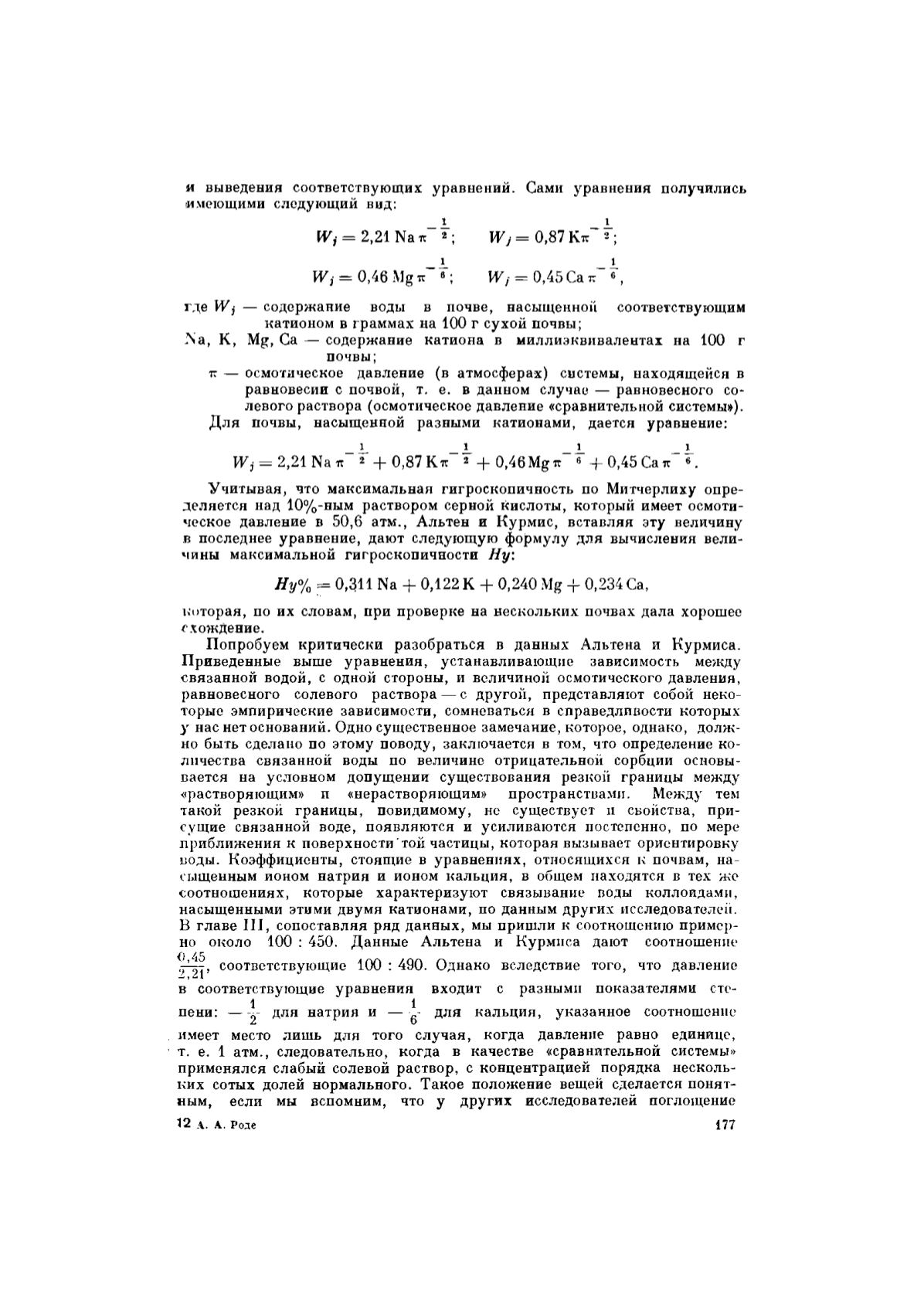

Для почвы, насыщенной разными катионами, дается уравнение:

_ - L

Wj = 2,21 Na 7г

2

+ 0,87 Ктг * + 0

f

4 6 M g *

6

+ 0 , 4 5 С а * е.

Учитывая, что максимальная гигроскопичность по Митчерлиху опре-

деляется над 10%-ным раствором серной кислоты, который имеет осмоти-

ческое давление в 50,6 атм., Альтен и Курмис, вставляя эту величину

в последнее уравнение, дают следующую формулу для вычисления вели-

чины максимальной гигроскопичности

Ну:

Ну%

= 0,311 Na + 0,122 К + 0,240 Mg + 0,234 Са,

которая, по их словам, при проверке на нескольких почвах дала хорошее

схождение.

Попробуем критически разобраться в данных Альтена и Курмиса.

Приведенные выше уравнения, устанавливающие зависимость между

связанной водой, с одной стороны, и величиной осмотического давления,

равновесного солевого раствора — с другой, представляют собой неко-

торые эмпирические зависимости, сомневаться в справедливости которых

у нас нет оснований. Одно существенное замечание, которое, однако, долж-

но быть сделано по этому поводу, заключается в том, что определение ко-

личества связанной воды по величине отрицательной сорбции основы-

вается на условном допущении существования резкой границы между

«растворяющим» и «нерастворяющим»

пространствами.

Между тем

такой резкой границы, повидимому, не существует и свойства, при-

сущие связанной воде, появляются и усиливаются постепенно, по мере

приближения к поверхности той частицы, которая вызывает ориентировку

воды. Коэффициенты, стоящие в уравнениях, относящихся к почвам, на-

сыщенным ионом натрия и ионом кальция, в общем находятся в тех же

соотношениях, которые характеризуют связывание воды коллоидами,

насыщенными этими двумя катионами, по данным других исследователей.

В главе III, сопоставляя ряд данных, мы пришли к соотношению пример-

но около 100 : 450. Данные Альтена и Курмиса дают соотношение

соответствующие 100 : 490. Однако вследствие того, что давление

в соответствующие уравнения входит с разными показателями стс-

1

1

пени: — у для натрия и — д л я

кальция, указанное соотношение

имеет место лишь для того случая, когда давление равно единице,

т. е. 1 атм., следовательно, когда в качестве «сравнительной системы»

применялся слабый солевой раствор, с концентрацией порядка несколь-

ких сотых долей нормального. Такое положение вещей сделается понят-

ным, если мы вспомним, что у других исследователей поглощение

12 А. А. Роде

17

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии