МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5 / 2016

19

ÌÑÕÆ — 60 ëåò!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

В настоящее время в отечественной на-

учной среде накоплен достаточно обшир-

ный теоретический материал по вопросам

кластерного развития, но практически от-

сутствует описание и анализ реально дей-

ствующих кластеров. Не до конца изучены

вопросы выбора механизмов их форми-

рования и роли государства. Профессор

В.А. Антропов пишет о том, что существу-

ет достаточное количество проблем в те-

оретическом обосновании применения

кластерного подхода, в частности, в опре-

делении места профессионального обра-

зования в кластерной политике регионов

[1, с. 165].

М. Портер, по результатам своих ис-

следований, пришел к выводу о том, что

кластеры возникают самостоятельно в

качественной институциональной среде.

Как считает директор венчурной компа-

нии А. Введенский, занимающийся про-

блемами организации кластеров, если

базовые параметры среды плохие, то го-

сударственная поддержка кластерных

инициатив в конечном итоге будет неэф-

фективна [4]. Среди ключевых институци-

ональных параметров, которые выделяют

отечественные исследователи [5, 10, 12],

наиболее значимыми для эффективности

кластерного подхода, по нашему мнению,

являются:

• высокий уровень доверия между эконо-

мическими агентами;

• полная независимость судебной сис-

темы;

• полнота и спецификация прав соб-

ственности;

• высокий

уровень

инвестиционной

активности;

• низкая величина трансакционных из-

держек.

Авторы склонны согласиться с Н.В. Брыт-

ковой [3], которая указывает на то, что в

современных российских условиях без

поддержки бизнеса и наличия в секторе

наукоемких предприятий будет сложно по-

строить эффективную систему подготовки

кадров внутри образовательного класте-

ра. Причиной является недостаточный уро-

вень материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса и низкая

восприимчивость традиционных методов

преподавания к реальным технологиче-

ским инновациям.

Применение кластерного подхода при

формировании кадрового потенциала

АПК предполагает организацию отрасле-

вого образовательного кластера на базе

опорного регионального аграрного ВУЗа

с привлечением прочих профильных об-

разовательных учреждений начального и

среднего профессионального образова-

ния. Основное отличие образовательного

кластера от производственного (отрасле-

вого) заключается в том, кому отводится

главенствующая роль и какое благо будет

получать потребитель на выходе. В дан-

ном случае ведущая роль принадлежит

научно-образовательным учреждениям,

которые образуют ядро кластера. Эко-

номическим благом является качествен-

ная образовательная услуга, которая

трансформируется в кадровый потенци-

ал сельского хозяйства, а также в явные

знания и новые технологии аграрного

производства.

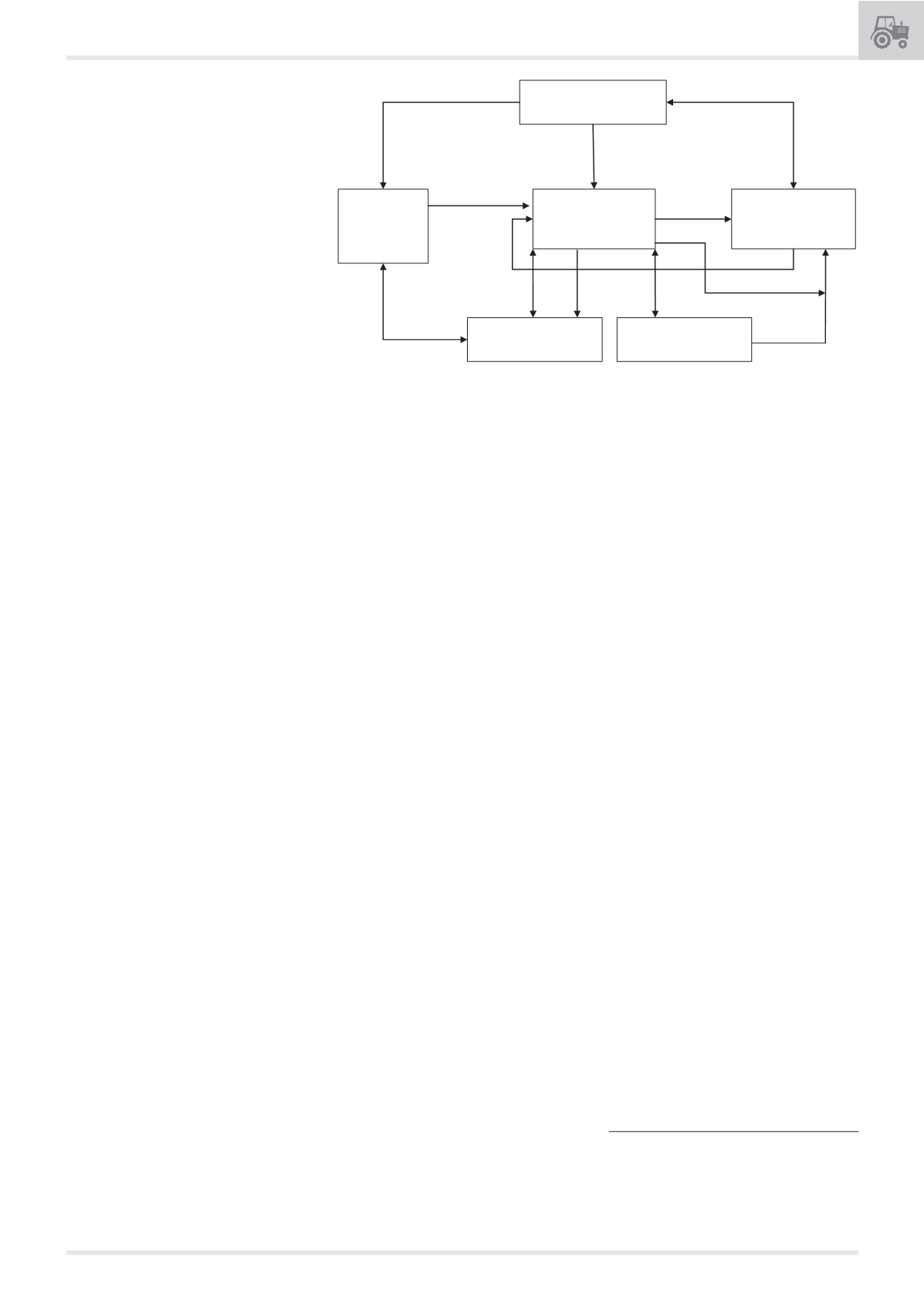

Модель образовательного кластера

включает (рис. 2):

• образовательные учреждения, состав-

ляющие ядро кластера, выступающие в

качестве системообразующего элемен-

та, на базе которого создаются систем-

ные связи с представителями бизнеса,

власти, общественными организациями

и муниципальными учреждениями;

• бизнес-структуры, выступающие как:

а) потребители образовательной ус-

луги, через прием на работу выпуск-

ников образовательных учреждений;

б) заказчики кадров; в) партнеры;

г) инвесторы;

• органы исполнительной власти, высту-

пающие в качестве регулятора отноше-

ний, в задачи которых входит оказание

содействия по развитию кластерных

отношений и формирование внешнего

нормативно-правового обеспечения;

• общественные организации, выступаю-

щие в качестве партнера, а также осу-

ществляющие общественный контроль;

• заинтересованные научные учрежде-

ния (НИИ, КБ, НПО);

• учреждения

начального

общего

образования.

Организация образовательного класте-

ра должна соответствовать ряду принци-

пов, среди которых основными, по нашему

мнению, являются:

1.

Принцип обеспечения и поддержания

конкурентоспособности

продукта

кластера — квалифицированного спе-

циалиста для аграрного производства.

2.

Принцип добровольности участия

—

каждый потенциальный участник кла-

стера вступает в отношения доброволь-

но и без принуждения, что обеспечивает

должную мотивацию.

3.

Принцип взаимной выгоды

— нельзя

улучшить собственную выгоду в ущерб

другому участнику кластера, что обе-

спечивает состыковку стимулов.

4.

Принцип прозрачности партнер-

ских отношений

— структура управ-

ления кластером, цели, задачи и функ-

ции должны быть четко определены

и известные всем участникам класте-

ра, что создает необходимый уровень

доверия.

5.

Принцип информационной симмет-

рии

— информация о деятельности

кластера, состоянии внешней среды от-

крыта и доступна каждому участнику

кластера, что позволяет избежать оп-

портунизма в отношениях между участ-

никами кластера.

Современные реалии таковы, что в Рос-

сии крупные проекты не могут быть реа-

лизованы без помощи и поддержки госу-

дарства, тем более в такой дотационной

отрасли, как сельское хозяйство. Государ-

ство как экономический агент в России

наделено наивысшими полномочиями и

является крупнейшим собственником, а

уровень государственного регулирования

значительно выше, чем в западных странах.

Ввиду этого эффективность образователь-

ных кластеров будет зависеть от того, ка-

кие условия будут предложены агробизне-

су, чтобы они согласились инвестировать

в образовательную среду и участвовать в

создании кластеров.

Литература

1. Антропов В.А. Образовательный кла-

стер — новое понятие в системах кадрового

обеспечения регионов // Вестник УрФУ. Серия:

Экономика и управление. 2012. № 4. С. 163-174.

Рис. 2. Состав и принципиальная схема взаимодействия в образовательном кластере

Кадры

Партнерство

Координация,

контроль

Партнерство

Партнерство

Партнерство

Услуги

Нормативно-правовое и

методическое обеспечение

Инвестиции,

заказ кадров

Бизнес-структуры,

коммерческие

организации

Учреждения

начального

общего

образования

Образовательные

учреждения НПО,

СПО, ВПО, ДОТ

Региональные органы

исполнительной власти

Технологии

Общественные

организации

Научные учреждения

(НИИ, КБ, НПО)

Абитуриенты

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека