Теперь нам предстоит рассмотреть два других случая: первый, когда

подвешенная влага накапливается в нижних слоях грунтовой толщи, на

границе раздела грунт — воздух, и второй случай, когда подвешенная

влага накапливается в неоднородной по механическому составу толще,—

именно тот случай, когда мелкозернистый грунт подстилается грунтом

более крупнозернистым и подвешенная влага накапливается в нижней

части толщи первого грунта, над границей его раздела с грунтом крупно-

зернистым.

Первый из этих случаев наблюдается в природе сравнительно редко —

лишь при наличии в грунте трещин, идущих более или менее горизонталь-

но, над различными более или менее крупными пустотами в грунте и т. д.

Чаще этот случай может встречаться при наличии тех или иных инженер-

ных сооружений в грунтах: дренажных труб, туннелей и т. д.

Второй из этих случаев в природе распространен довольно широко.

Для ознакомления с этими двумя случаями образования подвешен-

ной влаги мы воспользуемся классическими исследованиями Лебедева,

который изучил этот вопрос особенно подробно и обстоятельно (Лебедев,

1936).

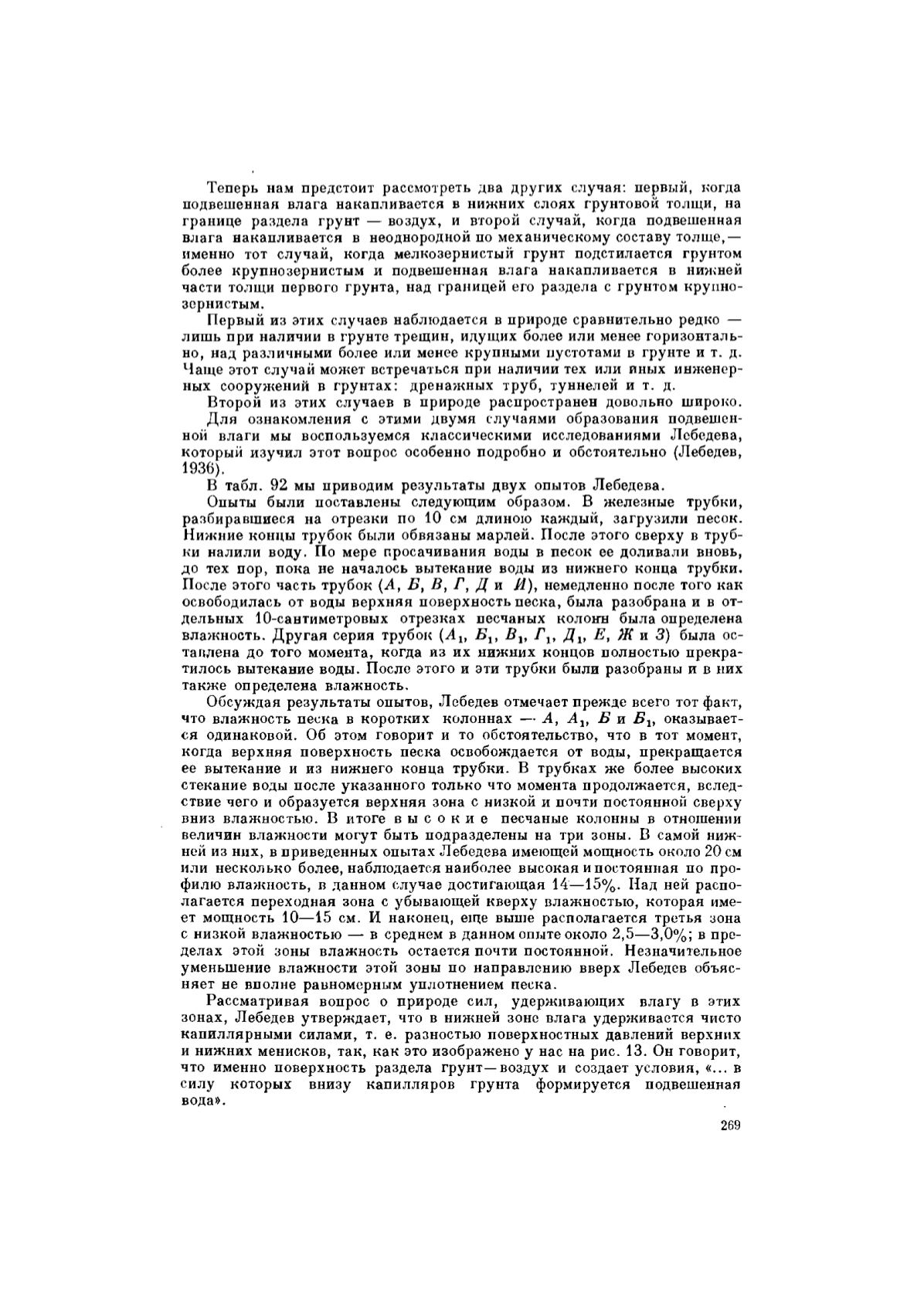

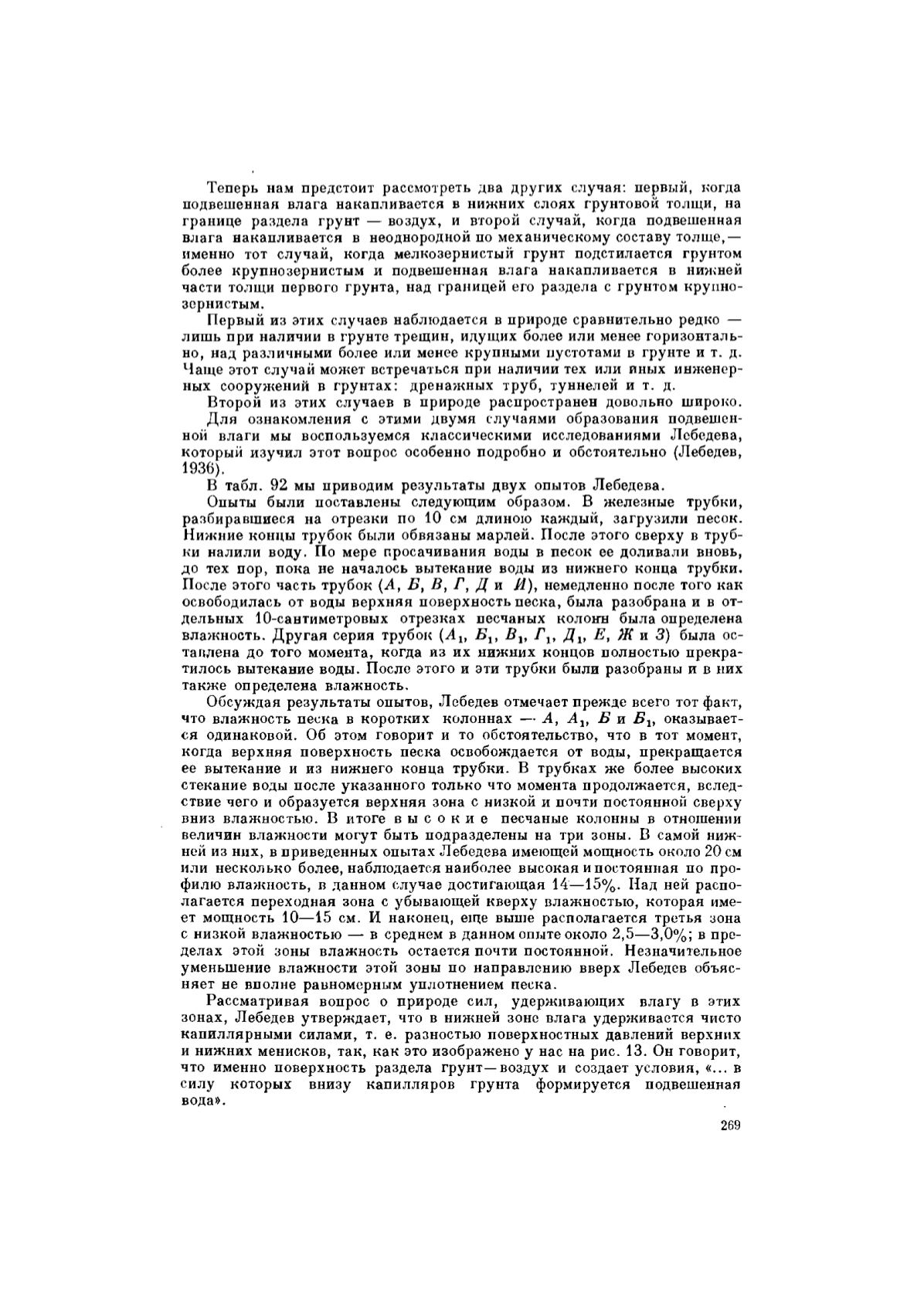

В табл. 92 мы приводим результаты двух опытов Лебедева.

Опыты были поставлены следующим образом. В железные трубки,

разбиравшиеся на отрезки по 10 см длиною каждый, загрузили песок.

Нижние концы трубок были обвязаны марлей. После этого сверху в труб-

ки налили воду. По мере просачивания воды в песок ее доливали вновь,

до тех пор, пока не началось вытекание воды из нижнего конца трубки.

После этого часть трубок

(А, Б, В, Г, Д

и Л), немедленно после того как

освободилась от воды верхняя поверхность песка, была разобрана и в от-

дельных 10-сантиметровых отрезках песчаных колонн была определена

влажность. Другая серия трубок

(A

lt

Б

1У

В

1у

Г

1У

Д

1У

Е, Ж

и

3)

была ос-

тавлена до того момента, когда из их нижних концов полностью прекра-

тилось вытекание воды. После этого и эти трубки были разобраны и в них

также определена влажность.

Обсуждая результаты опытов, Лебедев отмечает прежде всего тот факт,

что влажность песка в коротких колоннах —

А

,

A

v

Б

и

2>

х

,

оказывает-

ся одинаковой. Об этом говорит и то обстоятельство, что в тот момент,

когда верхняя поверхность песка освобождается от воды, прекращается

ее вытекание и из нижнего конца трубки. В трубках же более высоких

стекание воды после указанного только что момента продолжается, вслед-

ствие чего и образуется верхняя зона с низкой и почти постоянной сверху

вниз влажностью. В итоге в ы с о к и е песчаные колонны в отношении

величин влажности могут быть подразделены на три зоны. В самой ниж-

ней из них, в приведенных опытах Лебедева имеющей мощность около 20 см

или несколько более, наблюдается наиболее высокая и постоянная по про-

филю влажность, в данном случае достигающая 14—15%. Над ней распо-

лагается переходная зона с убывающей кверху влажностью, которая име-

ет мощность 10—15 см. И наконец, еще выше располагается третья зона

с низкой влажностью — в среднем в данном опыте около 2,5—3,0%; в пре-

делах этой зоны влажность остается почти постоянной. Незначительное

уменьшение влажности этой зоны по направлению вверх Лебедев объяс-

няет не вполне равномерным уплотнением песка.

Рассматривая вопрос о природе сил, удерживающих влагу в этих

зонах, Лебедев утверждает, что в нижней зоне влага удерживается чисто

капиллярными силами, т. е. разностью поверхностных давлений верхних

и нижних менисков, так, как это изображено у нас на рис. 13. Он говорит,

что именно поверхность раздела грунт—воздух и создает условия, «... в

силу которых внизу капилляров грунта формируется подвешенная

вода».

269»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии