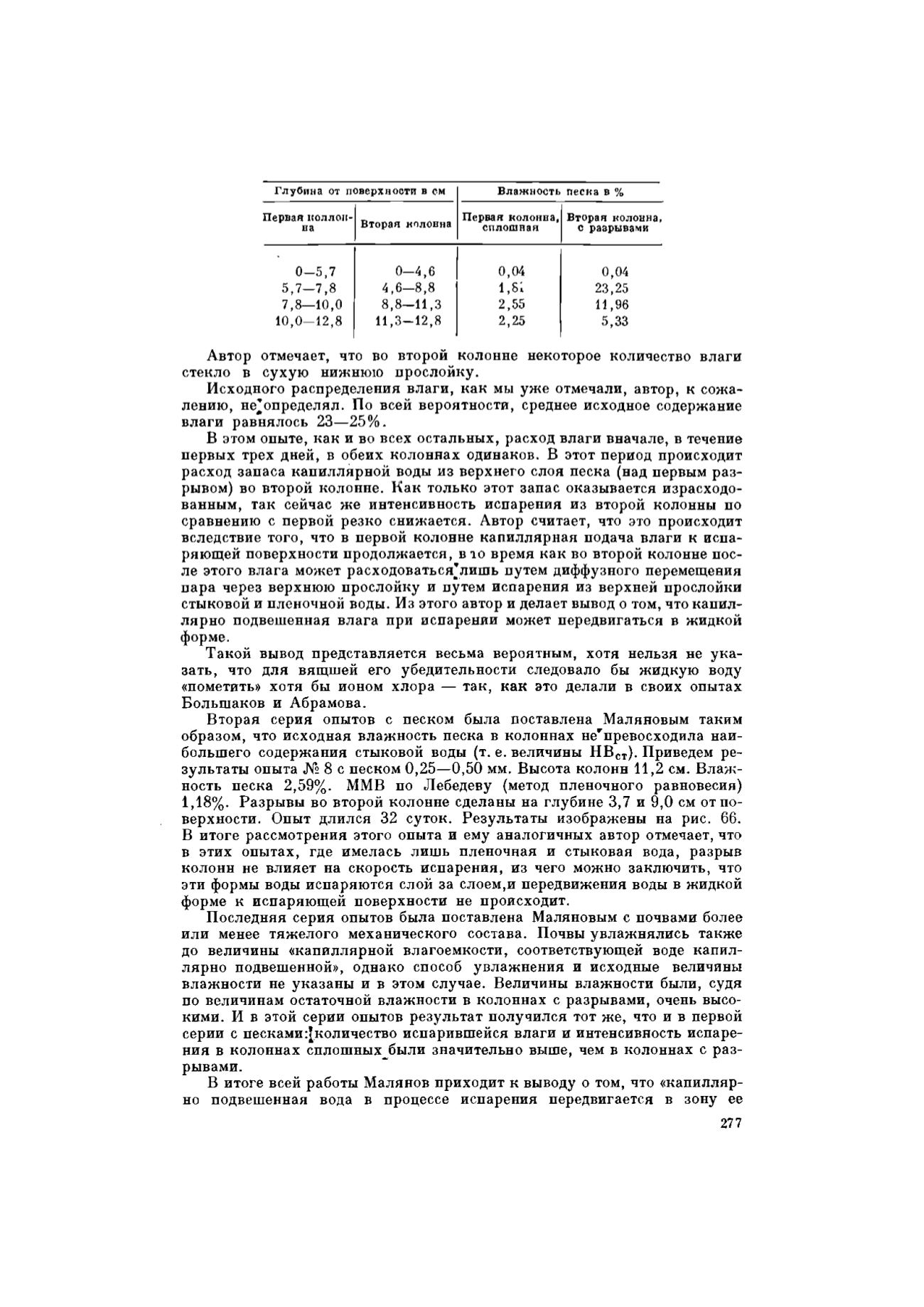

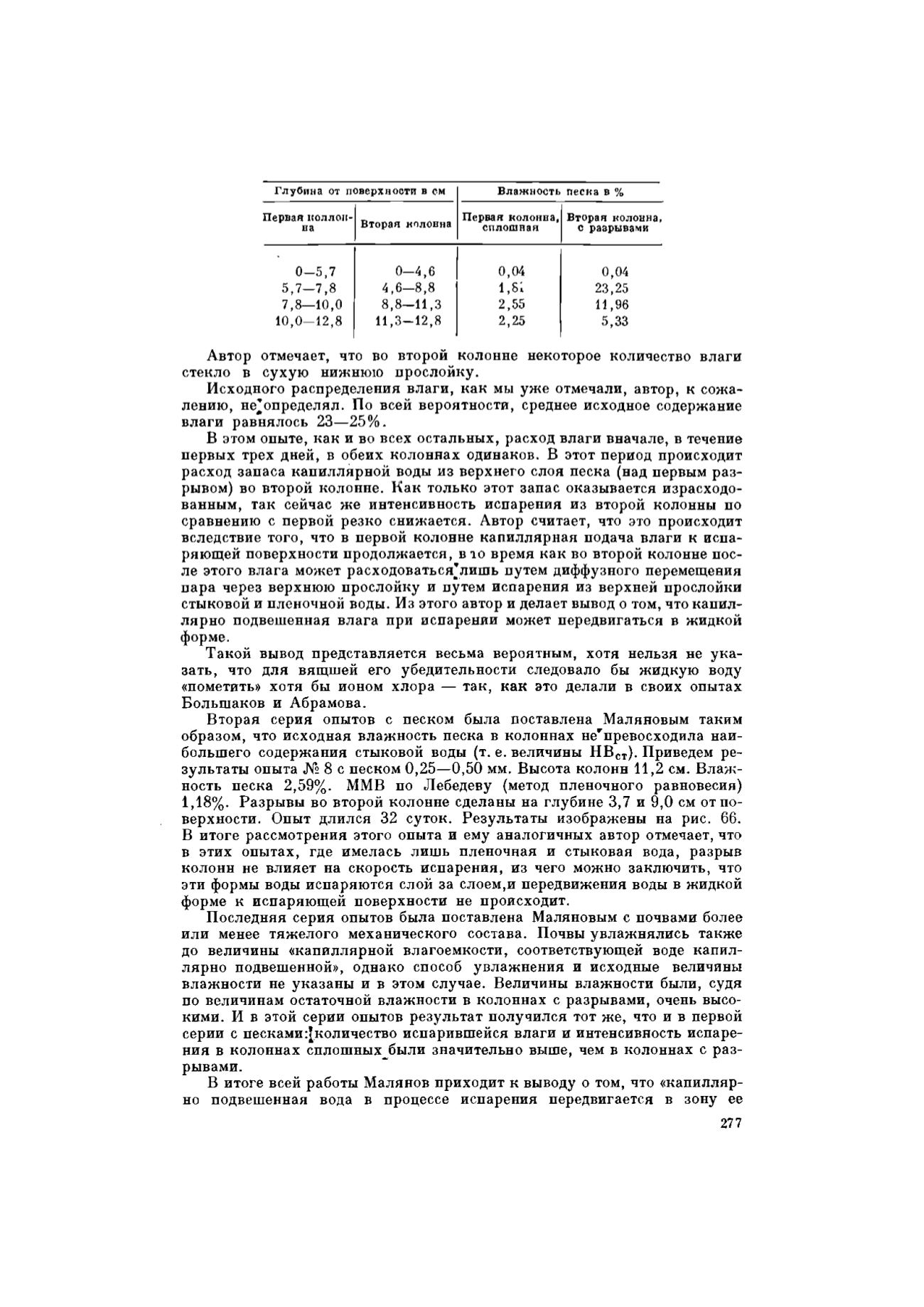

Глубина от поверхности в см

Влажность песка в %

Первая коллон-

на

Вторая колонна

Первая колонна, Вторая колонна,

сплошная

с разрывами

0 - 5 , 7

0 - 4 ,6

5.7—7,8

4,6—8,8

7.8—10,0

8,8—11,3

10,0-12,8

11,3-12,8

0,04

1,81

2,55

2,25

0,04

23,25

11,96

5,33

Автор отмечает, что во второй колонне некоторое количество влаги

стекло в сухую нижнюю прослойку.

Исходного распределения влаги, как мы уже отмечали, автор, к сожа-

лению, не* определял. По всей вероятности, среднее исходное содержание

влаги равнялось 23—25%.

В этом опыте, как и во всех остальных, расход влаги вначале, в течение

первых трех дней, в обеих колоннах одинаков. В этот период происходит

расход запаса капиллярной воды из верхнего слоя песка (над первым раз-

рывом) во второй колонне. Как только этот запас оказывается израсходо-

ванным, так сейчас же интенсивность испарения из второй колонны по

сравнению с первой резко снижается. Автор считает, что это происходит

вследствие того, что в первой колонне капиллярная подача влаги к испа-

ряющей поверхности продолжается, в ю время как во второй колонне пос-

ле этого влага может расходоваться'лишь путем диффузного перемещения

пара через верхнюю прослойку и путем испарения из верхней прослойки

стыковой и пленочной воды. Из этого автор и делает вывод о том, что капил-

лярно подвешенная влага при испарении может передвигаться в жидкой

форме.

Такой вывод представляется весьма вероятным, хотя нельзя не ука-

зать, что для вящшей его убедительности следовало бы жидкую воду

«пометить» хотя бы ионом хлора — так, как это делали в своих опытах

Большаков и Абрамова.

Вторая серия опытов с песком была поставлена Маляновым таким

образом, что исходная влажность песка в колоннах не

г

превосходила наи-

большего содержания стыковой воды (т. е. величины НВ

СТ

). Приведем ре-

зультаты опыта № 8 с песком 0,25—0,50 мм. Высота колонн 11,2 см. Влаж-

ность песка 2,59%. ММВ по Лебедеву (метод пленочного равновесия)

1,18%. Разрывы во второй колонне сделаны на глубине 3,7 и 9,0 см от по-

верхности. Опыт длился 32 суток. Результаты изображены на рис. 66.

В итоге рассмотрения этого опыта и ему аналогичных автор отмечает, что

в этих опытах, где имелась лишь пленочная и стыковая вода, разрыв

колонн не влияет на скорость испарения, из чего можно заключить, что

эти формы воды испаряются слой за слоем,и передвижения воды в жидкой

форме к испаряющей поверхности не происходит.

Последняя серия опытов была поставлена Маляновым с почвами более

или менее тяжелого механического состава. Почвы увлажнялись также

до величины «капиллярной влагоемкости, соответствующей воде капил-

лярно подвешенной», однако способ увлажнения и исходные величины

влажности не указаны и в этом случае. Величины влажности были, судя

по величинам остаточной влажности в колоннах с разрывами, очень высо-

кими. И в этой серии опытов результат получился тот же, что и в первой

серии с песками ^количество испарившейся влаги и интенсивность испаре-

ния в колоннах сплошных^были значительно выше, чем в колоннах с раз-

рывами.

В итоге всей работы Малянов приходит к выводу о том, что «капилляр-

но подвешенная вода в процессе испарения передвигается в зону ее

277»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии