имевший дно, залили водой, избыток которой затем слили. Стакан без дна

был опущен нижним концом в воду. Поверхность песка в обоих стаканах

нагревалась при помощи расположенных над ней бунзеновских горелок.

Нагревание продолжалось 8 часов. По прошествии этого времени поверх-

ность песка в первом стакане (с дном) была совершенно суха, в то время

как во втором стакане она имела влажность, равную 23,8%. Послойное

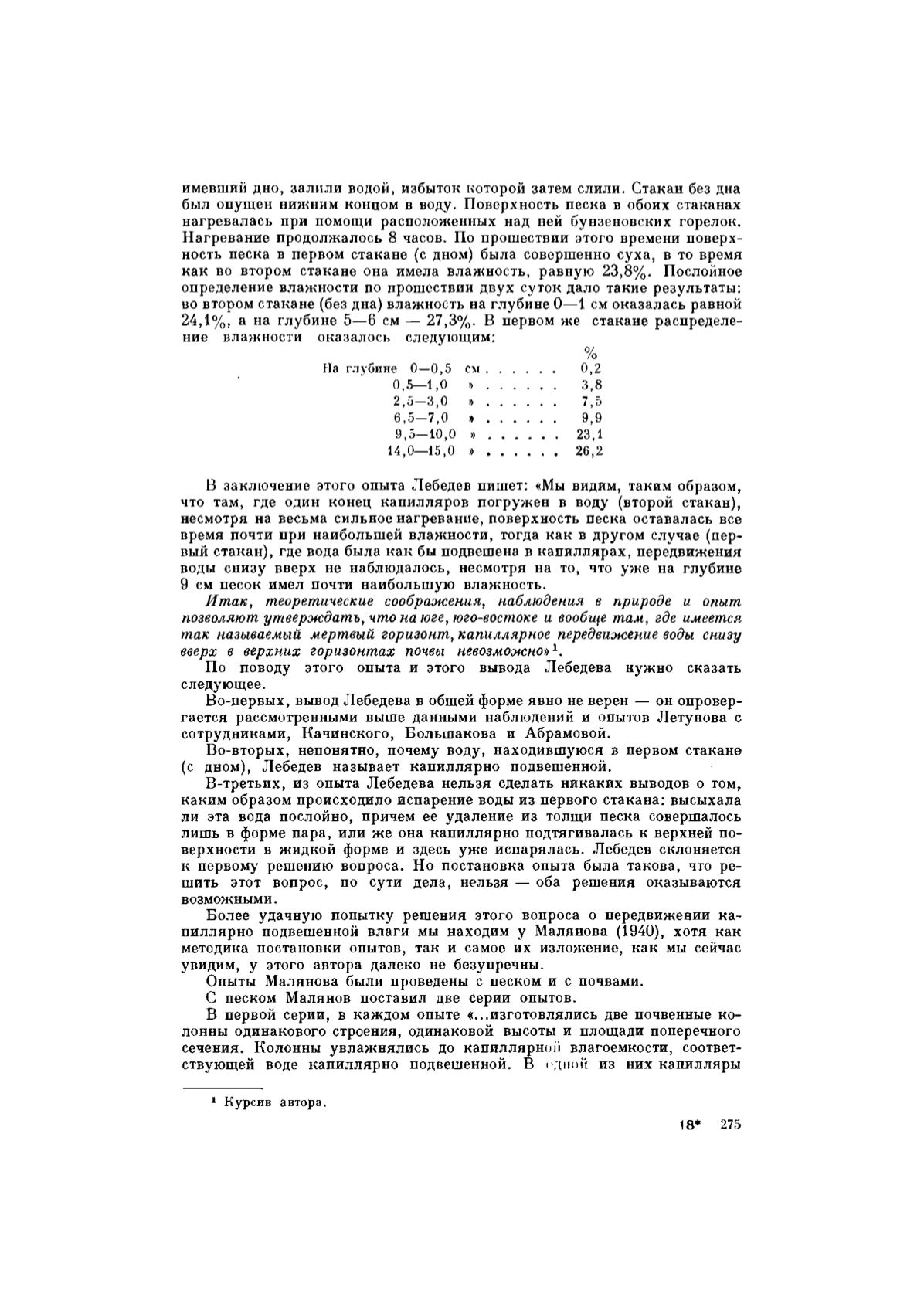

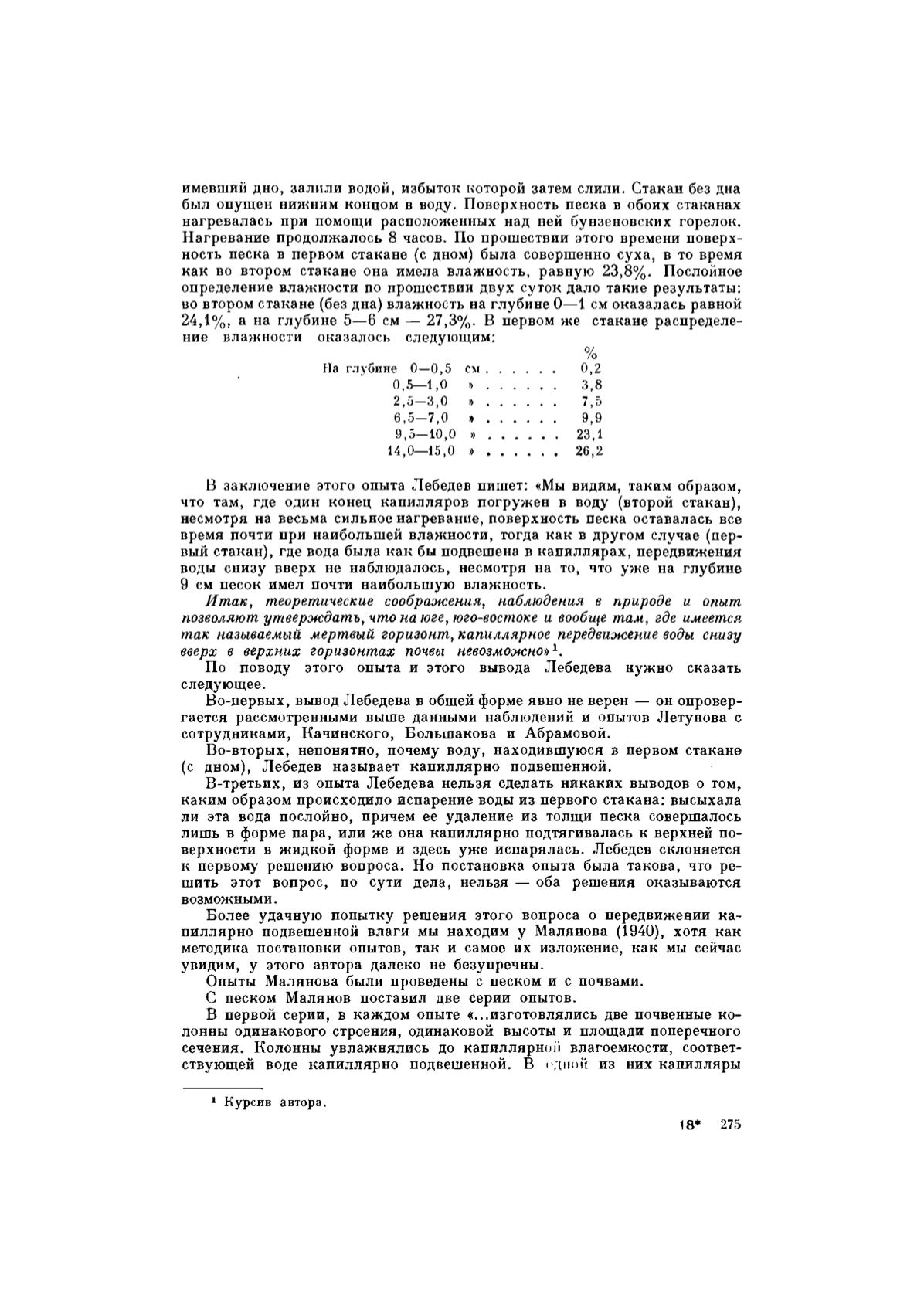

определение влажности по прошествии двух суток дало такие результаты:

во втором стакане (без дна) влажность на глубине 0—1 см оказалась равной

24,1%, а на глубине 5—6 см — 27,3%. В первом же стакане распределе-

ние влажности оказалось следующим:

о/

/о

На глубине 0—0,5 см

0,2

0,5—1,0

»

3,8

2,5—3,0

»

7,5

6 , 5 - 7 , 0

»

9,9

9,5—10,0 »

23,1

14,0—15,0 »

26,2

В заключение этого опыта Лебедев пишет: «Мы видим, таким образом,

что там, где один конец капилляров погружен в воду (второй стакан),

несмотря на весьма сильное нагревание, поверхность песка оставалась все

время почти при наибольшей влажности, тогда как в другом случае (пер-

вый стакан), где вода была как бы подвешена в капиллярах, передвижения

воды снизу вверх не наблюдалось, несмотря на то, что уже на глубине

9 см песок имел почти наибольшую влажность.

Итак, теоретические соображения,

наблюдения в природе и опыт

позволяют утверждать, что на юге, юго-востоке и вообще там, где имеется

так называемый мертвый горизонт, капиллярное передвижение воды снизу

вверх в верхних горизонтах почвы

невозможно»

1

.

По поводу этого опыта и этого вывода Лебедева нужно сказать

следующее.

Во-первых, вывод Лебедева в общей форме явно не верен — он опровер-

гается рассмотренными выше данными наблюдений и опытов Летунова с

сотрудниками, Качинского, Большакова и Абрамовой.

Во-вторых, непонятно, почему воду, находившуюся в первом стакане

(с дном), Лебедев называет капиллярно подвешенной.

В-третьих, из опыта Лебедева нельзя сделать никаких выводов о том,

каким образом происходило испарение воды из первого стакана: высыхала

ли эта вода послойно, причем ее удаление из толщи песка совершалось

лишь в форме пара, или же она капиллярно подтягивалась к верхней по-

верхности в жидкой форме и здесь уже испарялась. Лебедев склоняется

к первому решению вопроса. Но постановка опыта была такова, что ре-

шить этот вопрос, по сути дела, нельзя — оба решения оказываются

возможными.

Более удачную попытку решения этого вопроса о передвижении ка-

пиллярно подвешенной влаги мы находим у Малянова (1940), хотя как

методика постановки опытов, так и самое их изложение, как мы сейчас

увидим, у этого автора далеко не безупречны.

Опыты Малянова были проведены с песком и с почвами.

С песком Малянов поставил две серии опытов.

В первой серии, в каждом опыте «...изготовлялись две почвенные ко-

лонны одинакового строения, одинаковой высоты и площади поперечного

сечения. Колонны увлажнялись до капиллярной влагоемкости, соответ-

ствующей воде капиллярно подвешенной. В

одной

из них капилляры

1

Курсив автора.

18*

275

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии