тверждают все те выводы, которые Лебедев сделал на основании опытов с

песчаными колоннами, и мы их особо комментировать не будем.

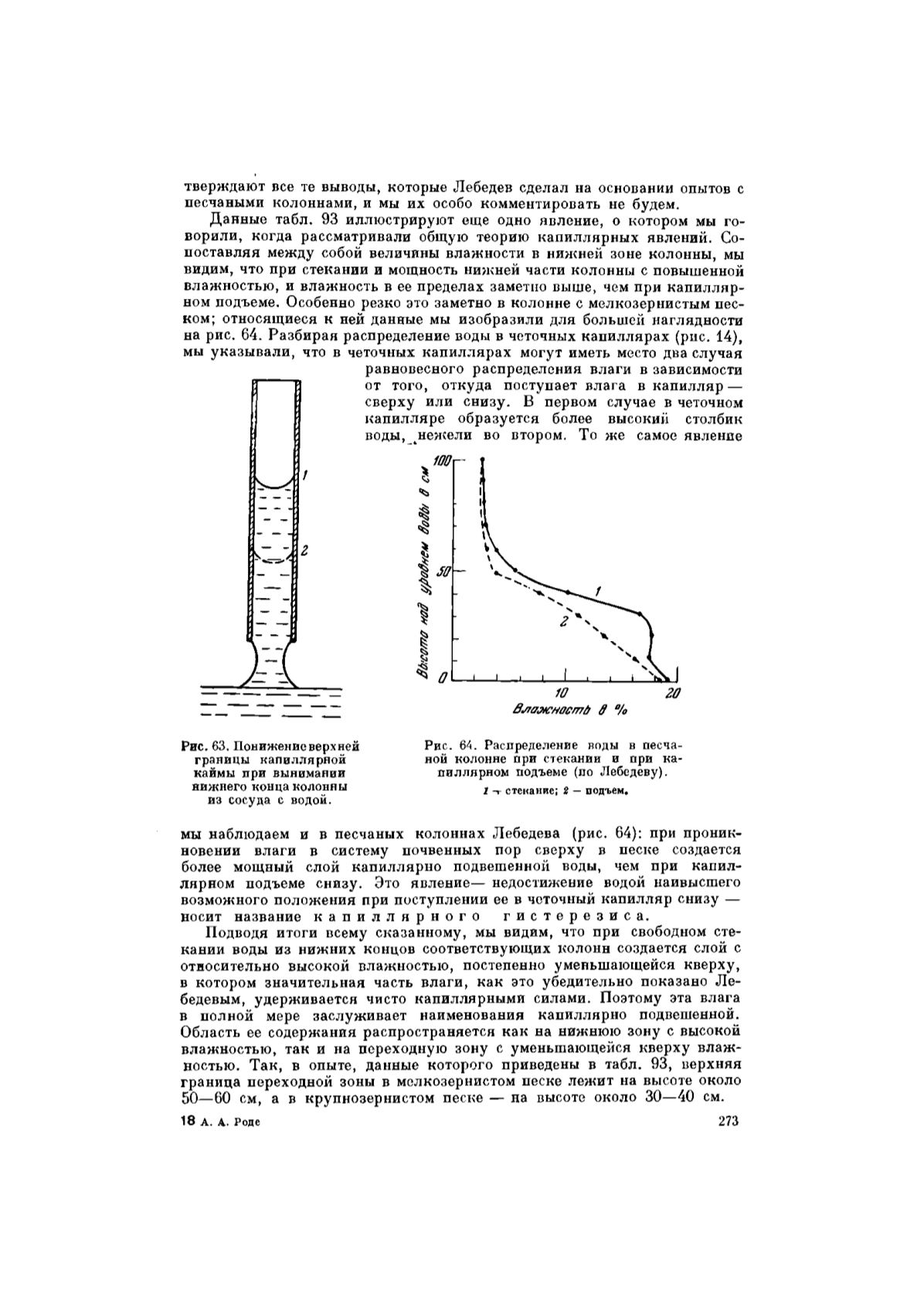

Данные табл. 93 иллюстрируют еще одно явление, о котором мы го-

ворили, когда рассматривали общую теорию капиллярных явлений. Со-

поставляя между собой величины влажности в нижней зоне колонны, мы

видим, что при стекании и мощность нижней части колонны с повышенной

влажностью, и влажность в ее пределах заметно выше, чем при капилляр-

ном подъеме. Особенно резко это заметно в колонне с мелкозернистым пес-

ком; относящиеся к ней данные мы изобразили для большей наглядности

на рис. 64. Разбирая распределение воды в четочных капиллярах (рис. 14),

мы указывали, что в четочных капиллярах могут иметь место два случая

равновесного распределения влаги в зависимости

Л

от того, откуда поступает влага в капилляр —

1

сверху или снизу. В первом случае в четочном

капилляре образуется более высокий столбик

воды, ^нежели во втором. То же самое явление

Рис. 63. Понижение верхней

границы капиллярной

каймы нри вынимании

нижнего конца колонны

из сосуда с водой.

Рис. 64. Распределение воды в песча-

ной колонне при стекании и при ка-

пиллярном подъеме (по Лебедеву).

1 -г стекание;

2

— подъем.

мы наблюдаем и в песчаных колоннах Лебедева (рис. 64): при проник-

новении влаги в систему почвенных пор сверху в песке создается

более мощный слой капиллярно подвешенной воды, чем при капил-

лярном подъеме снизу. Это явление— недостижение водой наивысшего

возможного положения при поступлении ее в четочный капилляр снизу —

носит название к а п и л л я р н о г о

г и с т е р е з и с а .

Подводя итоги всему сказанному, мы видим, что при свободном сте-

кании воды из нижних концов соответствующих колонн создается слой с

относительно высокой влажностью, постепенно уменьшающейся кверху,

в котором значительная часть влаги, как это убедительно показано Ле-

бедевым, удерживается чисто капиллярными силами. Поэтому эта влага

в полной мере заслуживает наименования капиллярно подвешенной.

Область ее содержания распространяется как на нижнюю зону с высокой

влажностью, так и на переходную зону с уменьшающейся кверху влаж-

ностью. Так, в опыте, данные которого приведены в табл. 93, верхняя

граница переходной зоны в мелкозернистом песке лежит на высоте около

50—60 см, а в крупнозернистом песке — да высоте около 30—40 см.

1 8

А. А. Роде

2 73

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии