10

I

I !

О

V I I

1

—т—^—I г — I— -t-—• r-

10

Сутки

15

разрывались в нескольких местах прослойкамивоздуха в 2 мм,чем полностью

исключалась возможность передвижения капельно-жидкой воды из одного

участка колонны в другой. В то же время водяной пар, как и в цельной

колонне, мог свободно переноситься в порах к поверхности из любых мест

колонны. После этого колонны взвешивались и выставлялись в лаборато-

рии или на открытом воздухе для испарения из них воды. Взвешивания

производились регулярно, сначала через сутки, потом реже. Учитывалось

количество испарившейся воды. Температура и влажность воздуха пере-

менные, но одинаковые

для сравниваемых ко-

лонн.

Смысл этих опытов

состоял в следующем.

Если в колоннах вода

испаряется от слоя к

слою, будучи неподвиж-

ной, то расход ее в обе-

их колоннах будет оди-

наков. Если же она в

процессе испарения под-

тягивается по капилля-

рам к поверхности поч-

вы в зону интенсивных

потерь, то разрыв ка-

пилляров пресечет этот

поток. В колонне с раз-

рывом капилляров рас-

ход на испарение дол-

жен сильно уменьшить-

ся против расхода в

колонне без разрыва ка-

пилляров».

Таково весьма скуд-

ное изложение методики

опытов. Ничего не ска-

зано о том, каким обра-

зом производилось ув-

лажнение

колонн —

сверху или снизу; каким

образом технически соз-

давались разрывы «про-

слойками воздуха»; ни

в одном опыте не дается исходного распределения влаги в колонне. Все

эти недочеты сильно мешают полноценному использованию результатов

опытов.

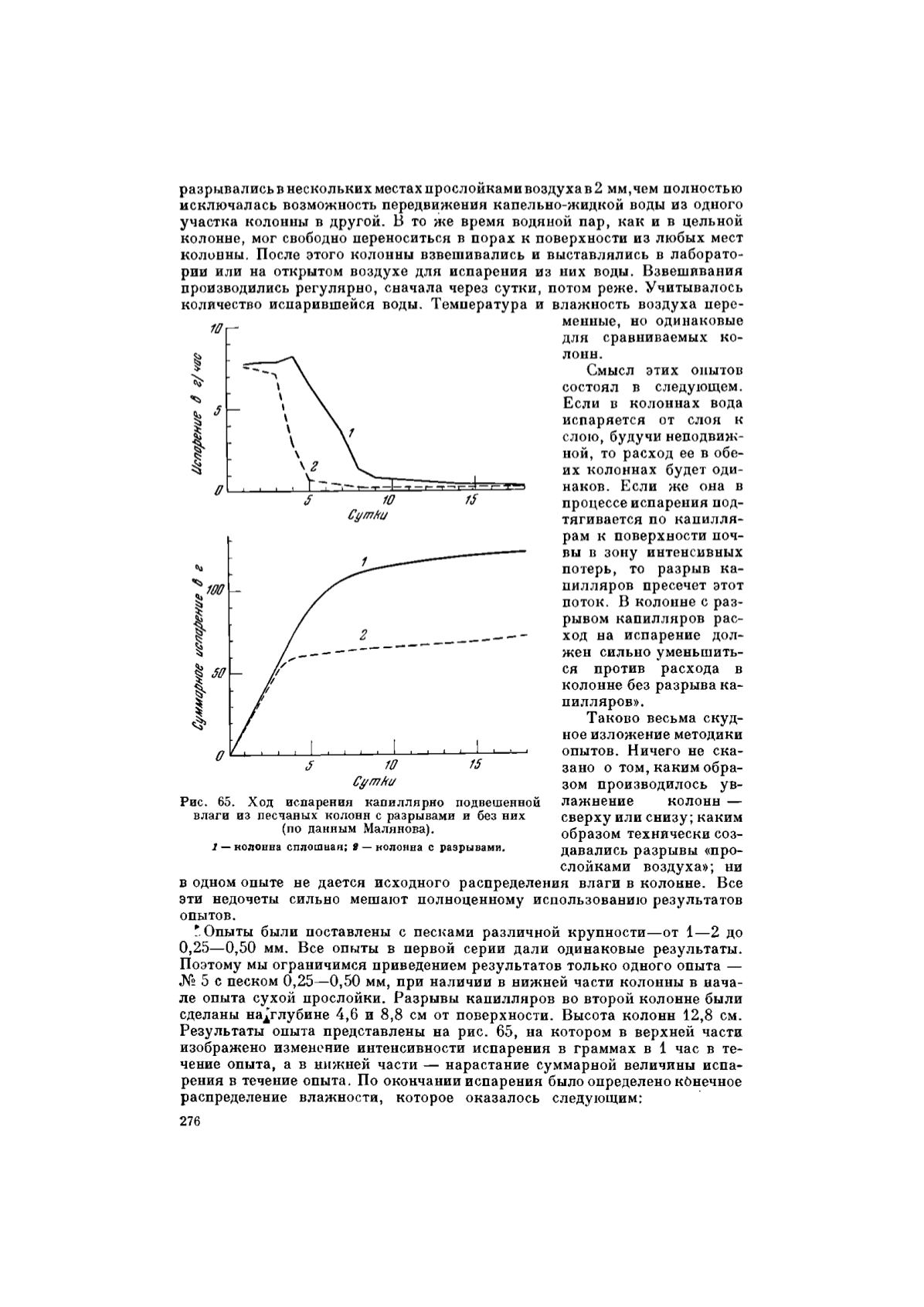

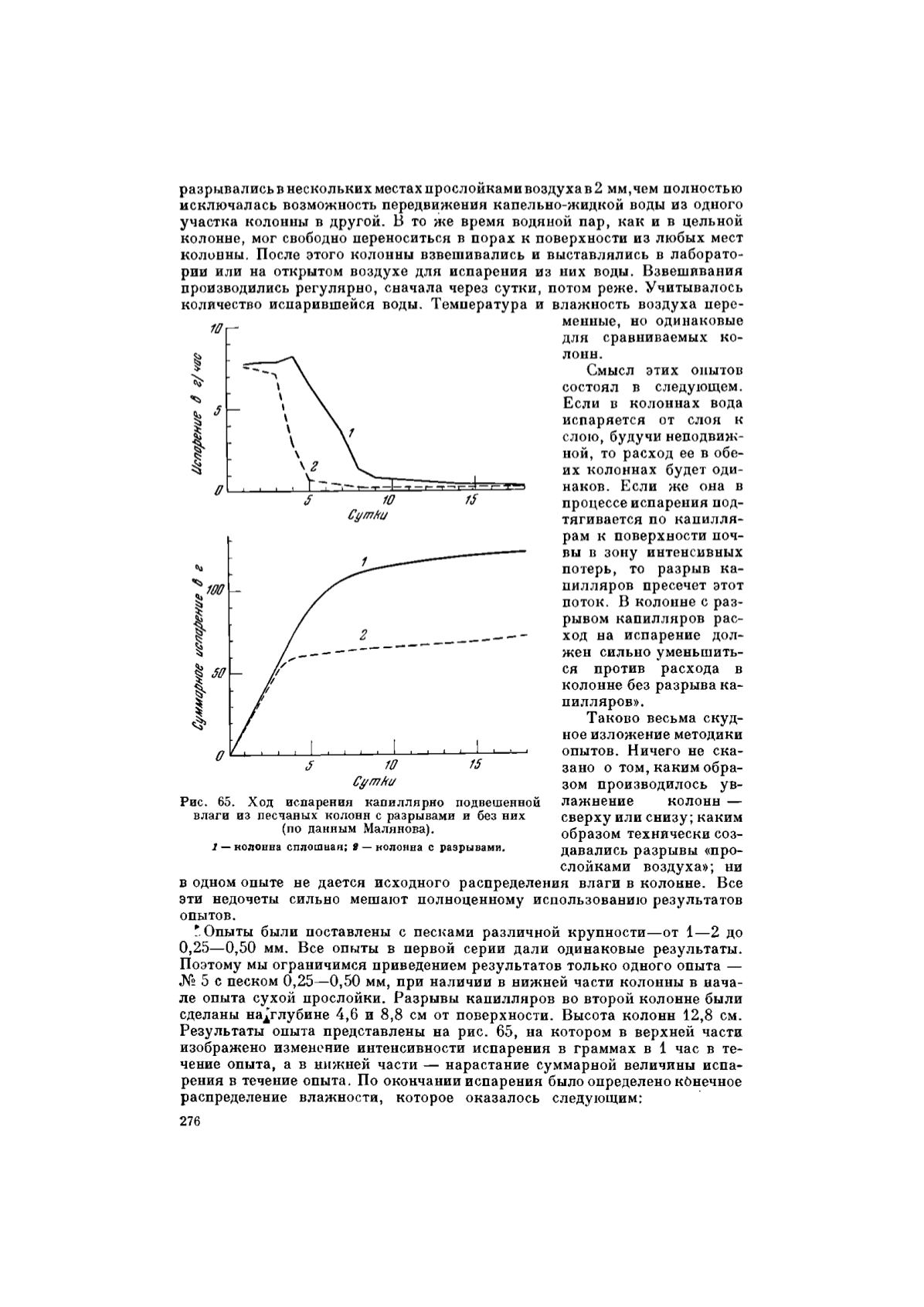

Т. Опыты были поставлены с песками различной крупности—от 1—2 до

0,25—0,50 мм. Все опыты в первой серии дали одинаковые результаты.

Поэтому мы ограничимся приведением результатов только одного опыта —

№ 5 с песком 0,25—0,50 мм, при наличии в нижней части колонны в нача-

ле опыта сухой прослойки. Разрывы капилляров во второй колонне были

сделаны на^глубине 4,6 и 8,8 см от поверхности. Высота колонн 12,8 см.

Результаты опыта представлены на рис. 65, на котором в верхней части

изображено изменение интенсивности испарения в граммах в 1 час в те-

чение опыта, а в нижней части — нарастание суммарной величины испа-

рения в течение опыта. По окончании испарения было определено кбнечное

распределение влажности, которое оказалось следующим:

5

10

15

Сутки

Рис. 65. Ход испарения капиллярно подвешенной

влаги из песчаных колонн с разрывами и без них

(по данным Малянова).

1 — колонна сплошная;

2 —

колонна с разрывами.

276»

Электронная нига СКБ ГНУ Россельхозакадемии