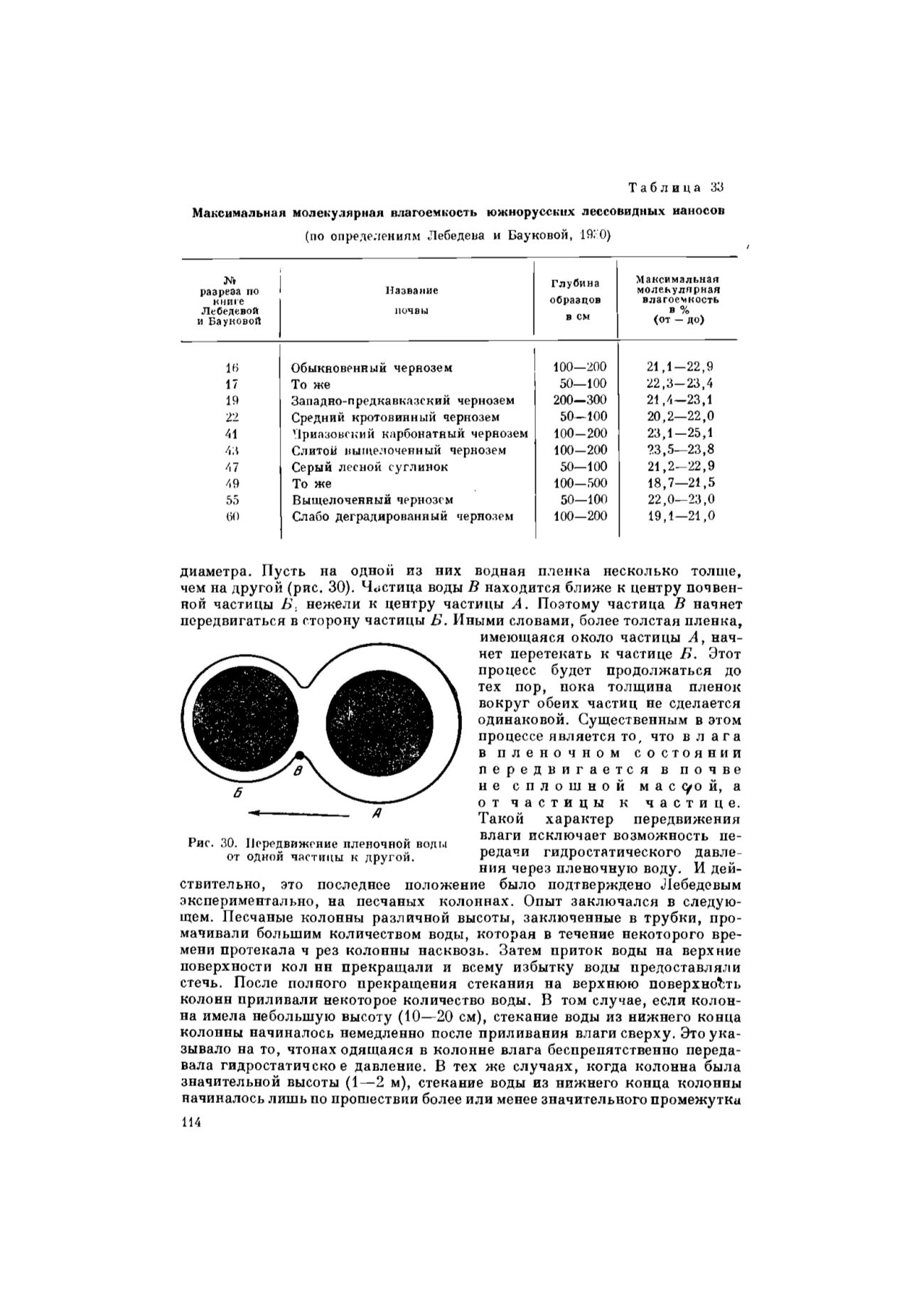

Т а б л и ц а 37

Максимальная молекулярная влагоемкость южнорусских лессовидных наносов

(по определениям Лебедева и Бауковой, 19^0)

№

разреза по

книге

Лебедевой

и Бауковой

Название

почвы

Глубина

образцов

в см

Максимальная

молекулярная

влагоемкость

в %

(от — до)

1В

Обыкновенный чернозем

100—200

2 1 , 1 - 2 2 ,9

17

То же

50—100

2 2 , 3 - 2 3 ,4

19

Западно-предкавказский чернозем

200—300

21,4—23,1

22

Средний кротовинный чернозем

50—100

20,2—22,0

41

Приазовский карбонатный чернозем

100-200

2 3 , 1 - 2 5 ,1

43

Слитой выщелоченный чернозем

100—200

?3,5—23,8

47

Серый лесной суглинок

50—100

2 1 , 2 - 2 2 ,9

49

То же

Ю0-500

18,7—21,5

55

Выщелоченный чернозем

50—100

22,0—23,0

60

Слабо деградированный чернозем

100—200

19,1—21,0

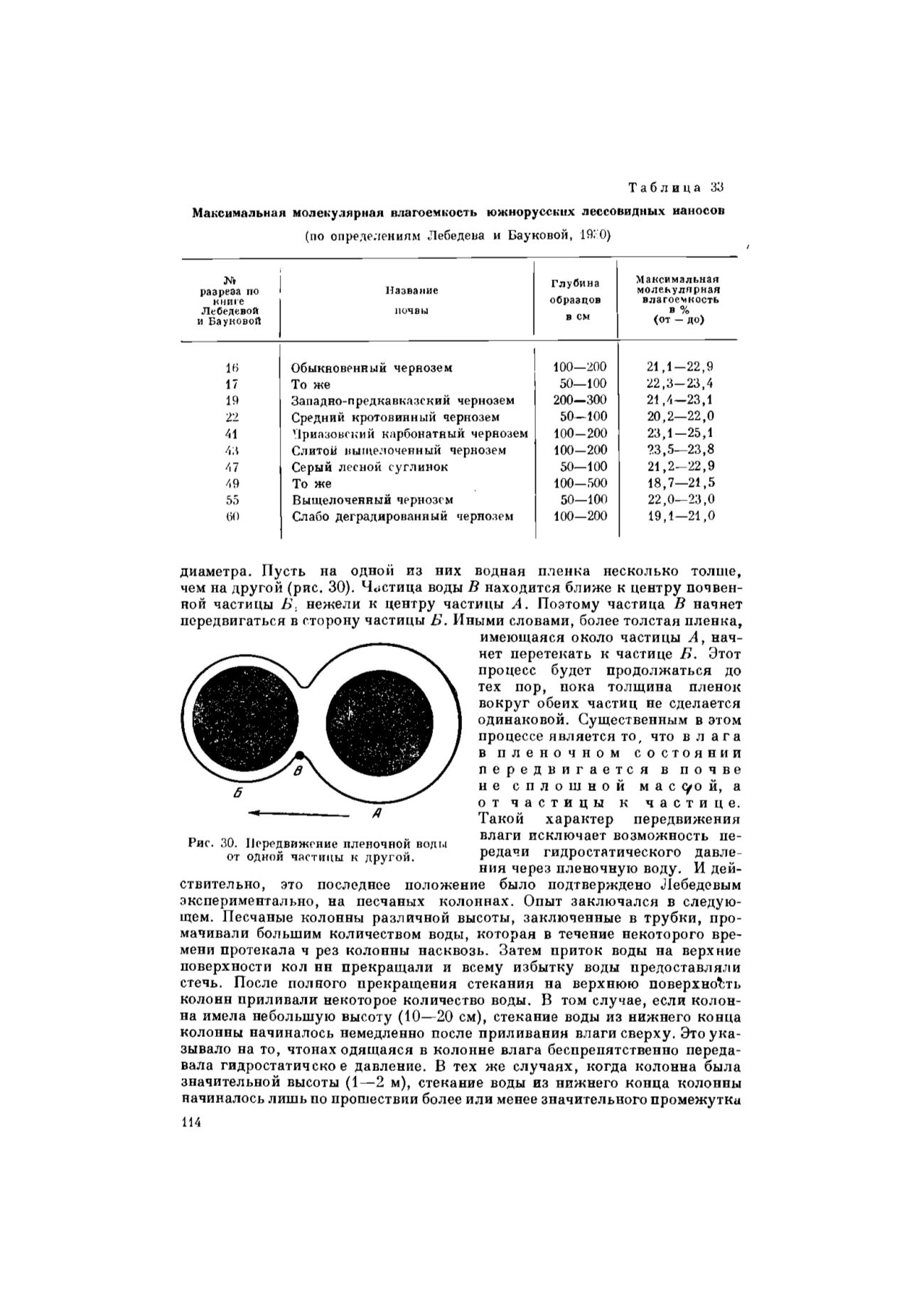

диаметра. Пусть на одной из них водная пленка несколько толще,

чем на другой (рис. 30). Частица воды

В

находится ближе к центру почвен-

ной частицы

В

:

нежели к центру частицы

А.

Поэтому частица

В

начнет

передвигаться в сторону частицы Б. Иными словами, более толстая пленка,

имеющаяся около частицы А, нач-

нет перетекать к частице

Б.

Этот

процесс будет продолжаться до

тех пор, пока толщина пленок

вокруг обеих частиц не сделается

одинаковой. Существенным в этом

процессе является то, что в л а г а

в п л е н о ч н о м

с о с т о я н и и

п е р е д в и г а е т с я в п о ч в е

н е с п л о ш н о й м а с <уо й, а

о т ч а с т и ц ы к

ч а с т и ц е .

Такой характер

передвижения

влаги исключает возможность пе-

редачи гидростатического давле-

ния через пленочную воду. И дей-

Рис. 30. Передвижение пленочной воды

от одной частицы к другой.

ствительно, это последнее положение было подтверждено Лебедевым

экспериментально, на песчаных колоннах. Опыт заключался в следую-

щем. Песчаные колонны различной высоты, заключенные в трубки, про-

мачивали большим количеством воды, которая в течение некоторого вре-

мени протекала ч рез колонны насквозь. Затем приток воды на верхние

поверхности кол нн прекращали и всему избытку воды предоставляли

стечь. После полного прекращения стекания на верхнюю поверхность

колонн приливали некоторое количество воды. В том случае, если колон-

на имела небольшую высоту (10—20 см), стекание воды из нижнего конца

колонны начиналось немедленно после приливания влаги сверху. Это ука-

зывало на то, чтонах одящаяся в колонне влага беспрепятственно переда-

вала гидростатичско е давление. В тех же случаях, когда колонна была

значительной высоты (1—2 м), стекание воды из нижнего конца колонны

начиналось лишь по прошествии более или менее значительного промежутка

114

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии