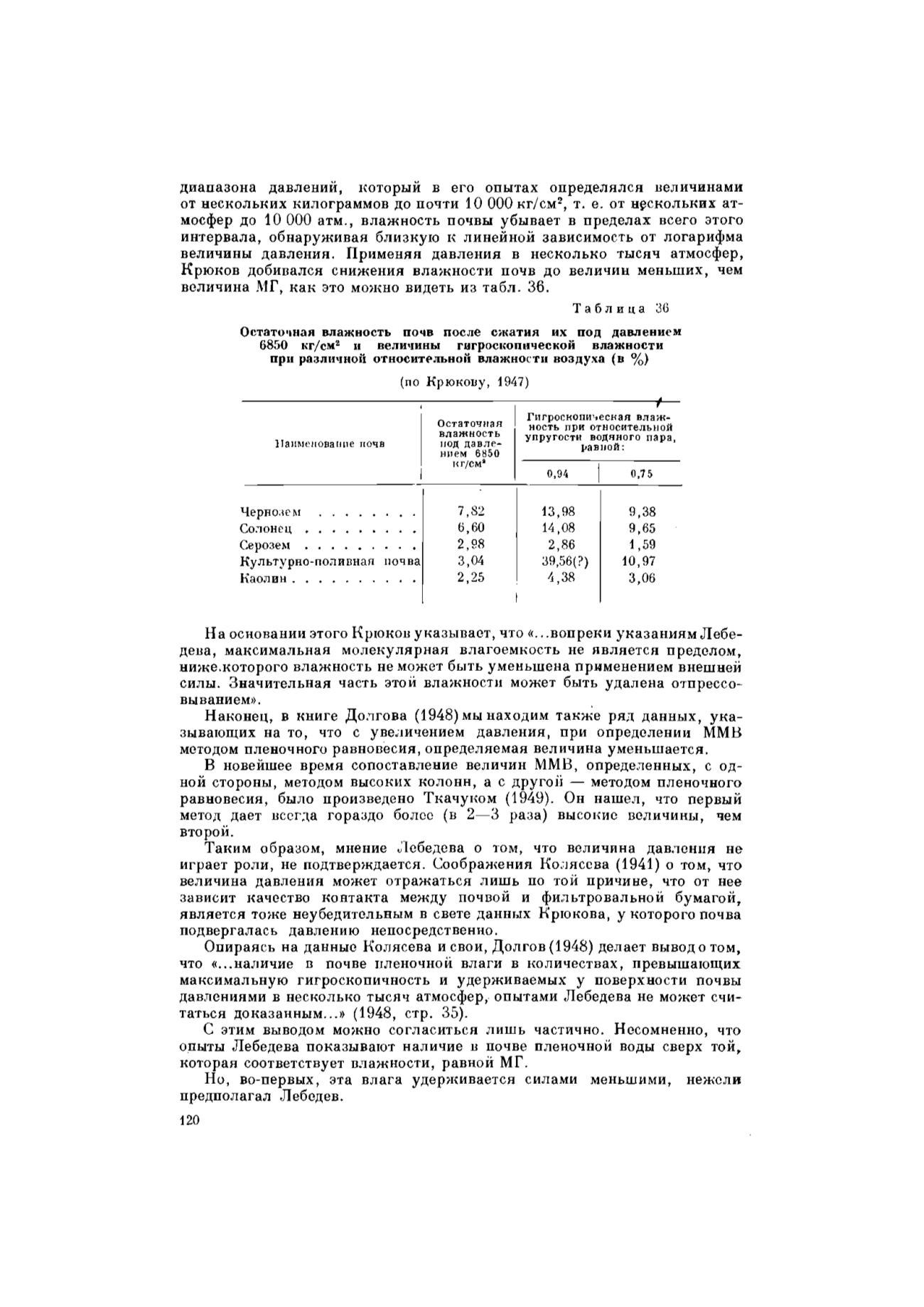

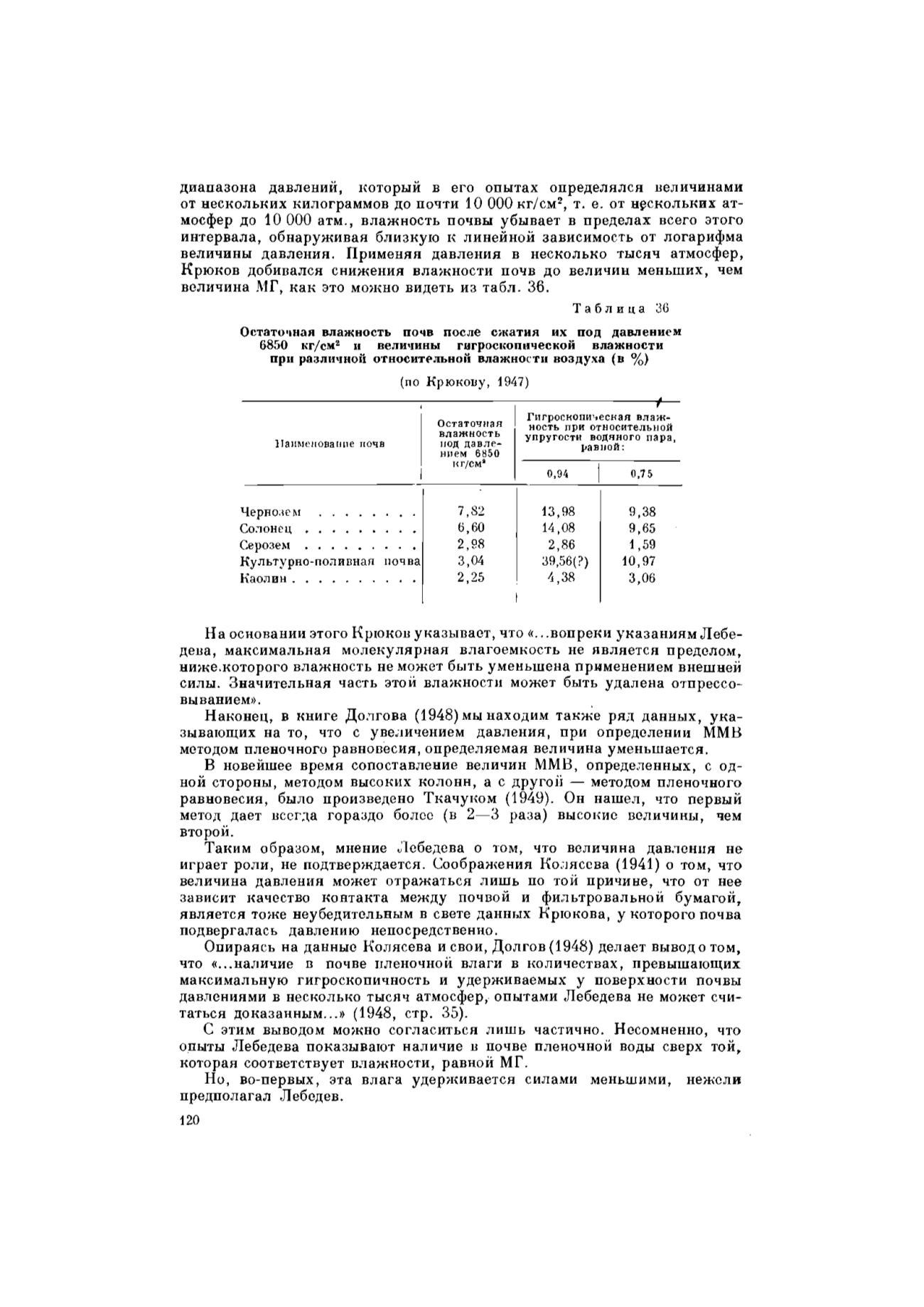

диапазона давлений, который в его опытах определялся величинами

от нескольких килограммов до почти 10 ООО кг/см

2

, т. е. от нескольких ат-

мосфер до 10 000 атм., влажность почвы убывает в пределах всего этого

интервала, обнаруживая близкую к линейной зависимость от логарифма

величины давления. Применяя давления в несколько тысяч атмосфер,

Крюков добивался снижения влажности почв до величин меньших, чем

величина МГ, как это можно видеть из табл. 36.

Т а б л и ц а 36

Остаточная влажность почв после сжатия их под давлением

6850 кг/см

2

и величины гигроскопической влажности

при различной относительной влажности воздуха (в %)

(по Крюкову, 1947)

Наименование почв

Остаточная

влажность

под давле-

нием 6850

иг/см

2

f

Гигроскопическая влаж-

ность при относительной

упругости водяного пара,

равной:

0,94

0,7 5

Чернозем

Солонец

Серозем

Культурно-поливная почва

Каолин

7,82

6,60

2,98

3,04

2,25

13,98

14,08

2,86

39,56(?)

4,38

1

9,38

9,65

1,59

10,97

3,06

На основании этого Крюков указывает, что «...вопреки указаниям Лебе-

дева, максимальная молекулярная влагоемкость не является пределом,

ниже.которого влажность не может быть уменьшена применением внешней

силы. Значительная часть этой влажности может быть удалена отпрессо-

выванием».

Наконец, в книге Долгова (1948) мы находим также ряд данных, ука-

зывающих на то, что с увеличением давления, при определении ММВ

методом пленочного равновесия, определяемая величина уменьшается.

В новейшее время сопоставление величин ММВ, определенных, с од-

ной стороны, методом высоких колонн, а с другой — методом пленочного

равновесия, было произведено Ткачуком (1949). Он нашел, что первый

метод дает всегда гораздо более (в 2—3 раза) высокие величины, чем

второй.

Таким образом, мнение Лебедева о том, что величина давления не

играет роли, не подтверждается. Соображения Колясева (1941) о том, что

величина давления может отражаться лишь по той причине, что от нее

зависит качество контакта между почвой и фильтровальной бумагой,

является тоже неубедительным в свете данных Крюкова, у которого почва

подвергалась давлению непосредственно.

Опираясь на данные Колясева и свои, Долгов (1948) делает вывод о том,

что «...наличие в почве пленочной влаги в количествах, превышающих

максимальную гигроскопичность и удерживаемых у поверхности почвы

давлениями в несколько тысяч атмосфер, опытами Лебедева не может счи-

таться доказанным...» (1948, стр. 35).

С этим выводом можно согласиться лишь частично. Несомненно, что

опыты Лебедева показывают наличие в почве пленочной воды сверх той,

которая соответствует влажности, равной МГ.

Но, во-первых, эта влага удерживается силами меньшими, нежели

предполагал Лебедев.

120

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии