жения соли может совпадать или быть противоположным направлению

движения воды» (1930, стр. 402).

Пленочная вода и способность почвы удерживать ее в себе,

выражающаяся в величине максимальной молекулярной влагоемкости,

в концепции Лебедева играют весьма большую роль. Это видно из приведен-

ной выше цитаты из его работы: «... даже ничтожный избыток воды...» сверх

максимальной смачиваемости почв должен «...падать, подчиняясь силе тя-

жести». Таким образом, максимальная молекулярная влагоемкость есть

то наибольшее количество влаги, которое может длительно удерживаться

почвой. Более значительные количества влаги могут удерживаться лишь

в тех случаях, когда имеется капиллярный подпор, вызываемый либо со

стороны свободной поверхности воды, либо поверхностью раздела грунт —

воздух. Это положение, из которого вытекает ряд весьма важных следствий,

является одним из основных в концепции Лебедева. К вопросу о том,

насколько справедливо это положение, мы вернемся ниже, когда будем

говорить о капиллярной влаге в почве.

Перейдем теперь к критическому рассмотрению взглядов Лебедева.

При этом мы будем пользоваться только теми работами, в которых поло-,

жения Лебедева подвергались экспериментальной проверке.

Прежде всего мы должны подчеркнуть, что, как будет видно из изло-

женного ниже в этой главе, самый факт связывания почвой влаги в коли-

чествах, значительно превышающих максимальную гигроскопичность,

не подлежит никакому сомнению, и в этом отношении Лебедеву принадле-

жит несомненная честь обстоятельного и последовательного внедрения в

почвенную гидрологию представления о пленочной, т. е. связанной, влаге.

Вместе с тем, однако, некоторые положения Лебедева, а также предло-

женные им методы определения содержания пленочной влаги являются

спорными.

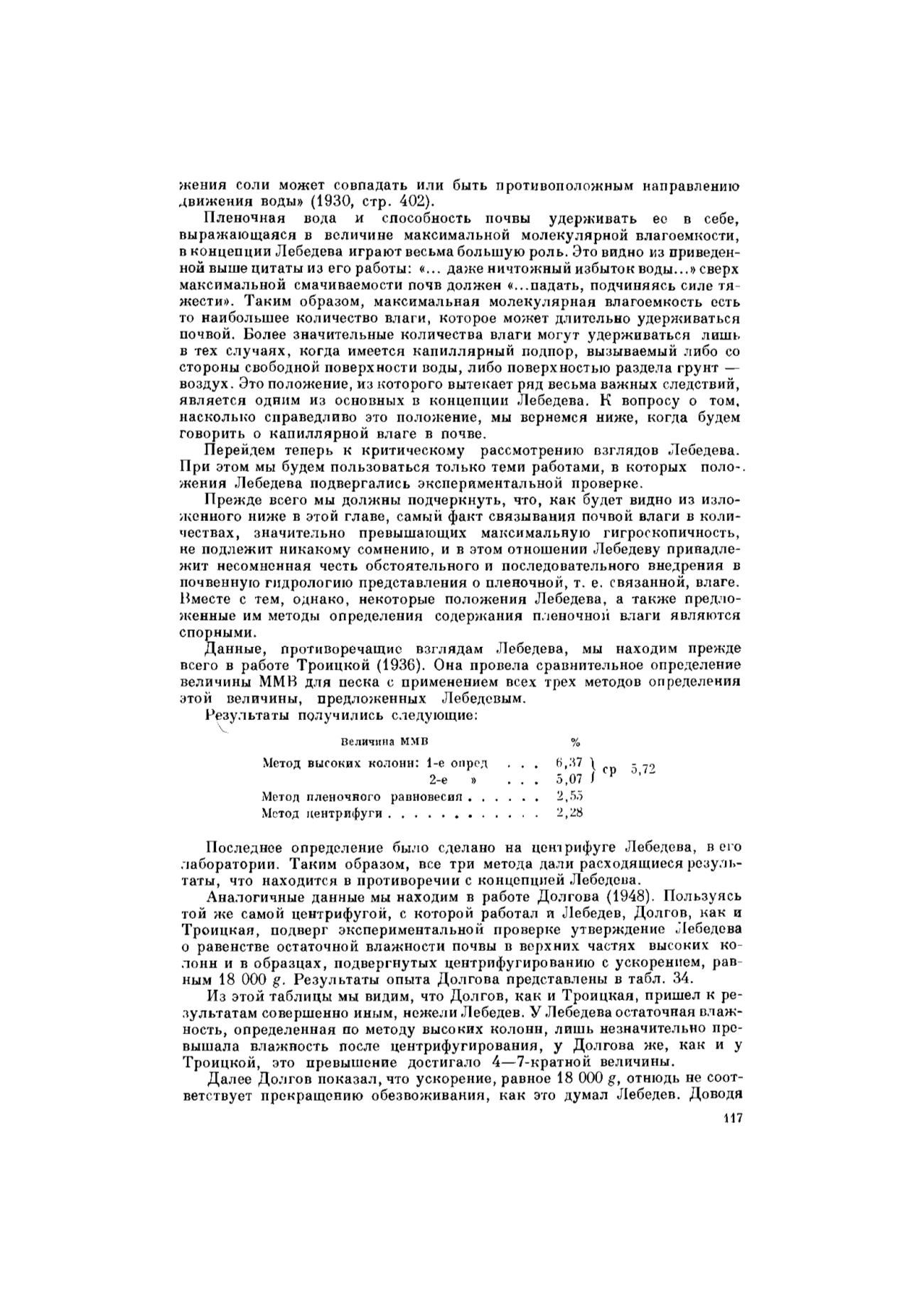

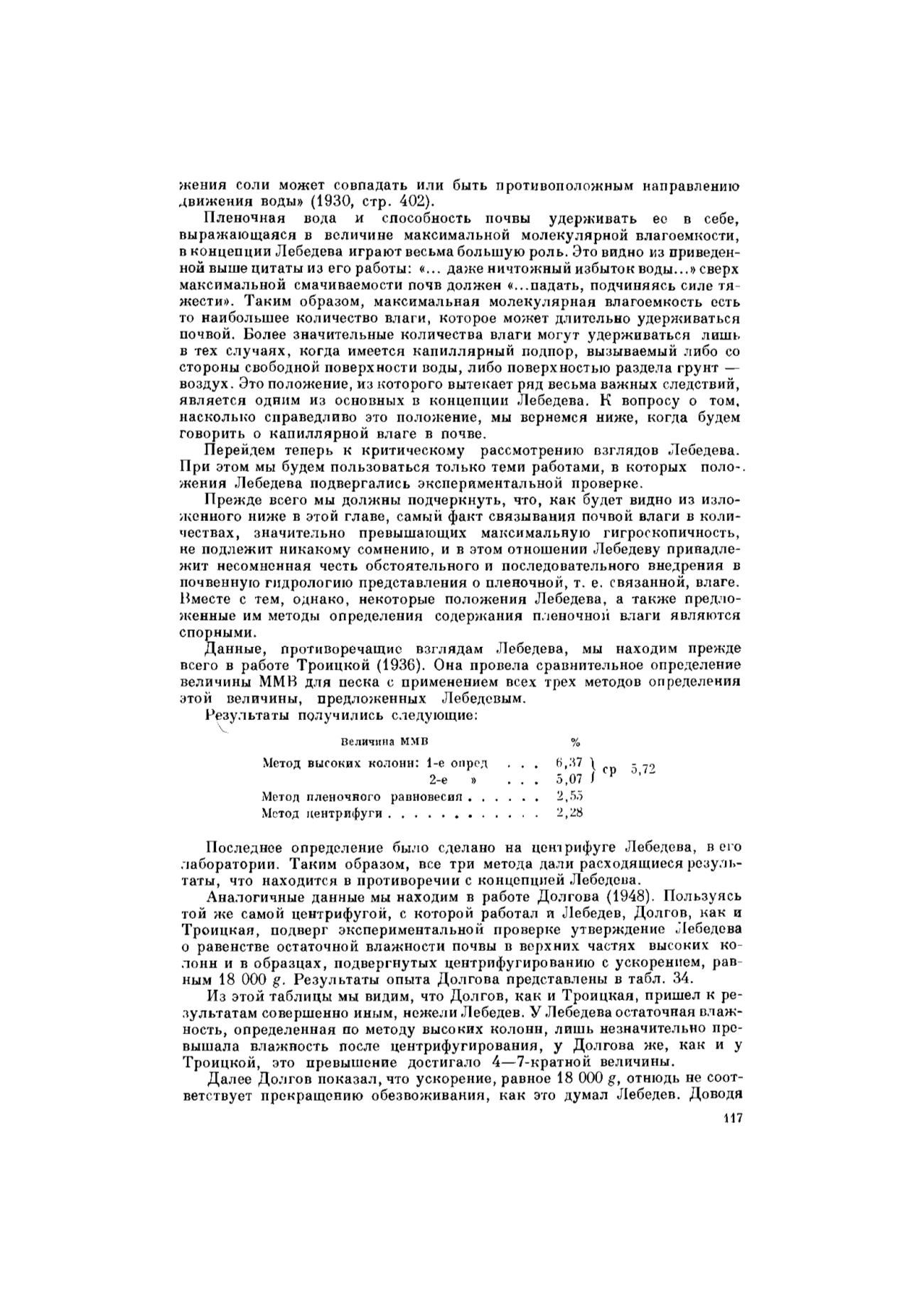

Данные, противоречащие взглядам Лебедева, мы находим прежде

всего в работе Троицкой (1936). Она провела сравнительное определение

величины ММВ для песка с применением всех трех методов определения

этой величины, предложенных Лебедевым.

Результаты получились следующие:

Величина ММВ

%

Метод высоких колонн: 1-е опрсд

. . .

2-е

»

. . .

Метод пленочного равновесия

Метод центрифуги

Последнее определение было сделано на центрифуге Лебедева, в его

лаборатории. Таким образом, все три метода дали расходящиеся резуль-

таты, что находится в противоречии с концепцией Лебедева.

Аналогичные данные мы находим в работе Долгова (1948). Пользуясь

той же самой центрифугой, с которой работал и Лебедев, Долгов, как и

Троицкая, подверг экспериментальной проверке утверждение Лебедева

о равенстве остаточной влажности почвы в верхних частях высоких ко-

лонн и в образцах, подвергнутых центрифугированию с ускорением, рав-

ным 18 ООО

g.

Результаты опыта Долгова представлены в табл. 34.

Из этой таблицы мы видим, что Долгов, как и Троицкая, пришел к ре-

зультатам совершенно иным, нежели Лебедев. У Лебедева остаточная влаж-

ность, определенная по методу высоких колонн, лишь незначительно пре-

вышала влажность после центрифугирования, у Долгова же, как и у

Троицкой, это превышение достигало 4—7-кратной величины.

Далее Долгов показал, что ускорение, равное 18 ООО

g,

отнюдь не соот-

ветствует прекращению обезвоживания, как это думал Лебедев. Доводя

М7 \

5,07 /

2,55

2,28

ср 5,72

117

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии