Во-вторых, все приведенные данные говорят против того, что в вели-

чине сил, удерживающих пленочную (или связанную) влагу, имеются

хоть сколько-нибудь резко выраженные скачки при переходе от одной ве-

личины ее содержания к другой. Можно утверждать лишь, что эти силы

возрастают по мере уменьшения влажности почвы — и только.

Отметим еще одно несоответствие взглядов Лебедева фактам.

Как вытекает из всей совокупности взглядов Лебедева на природу

пленочной влаги и как это непосредственно следует из уже приведенных

его высказываний, величина ММВ должна находиться в прямой зависимо-

сти от величины суммарной поверхности почвенных частиц. Попробуем

проверить это положение экспериментальными данными.

Хм. с#*/0*

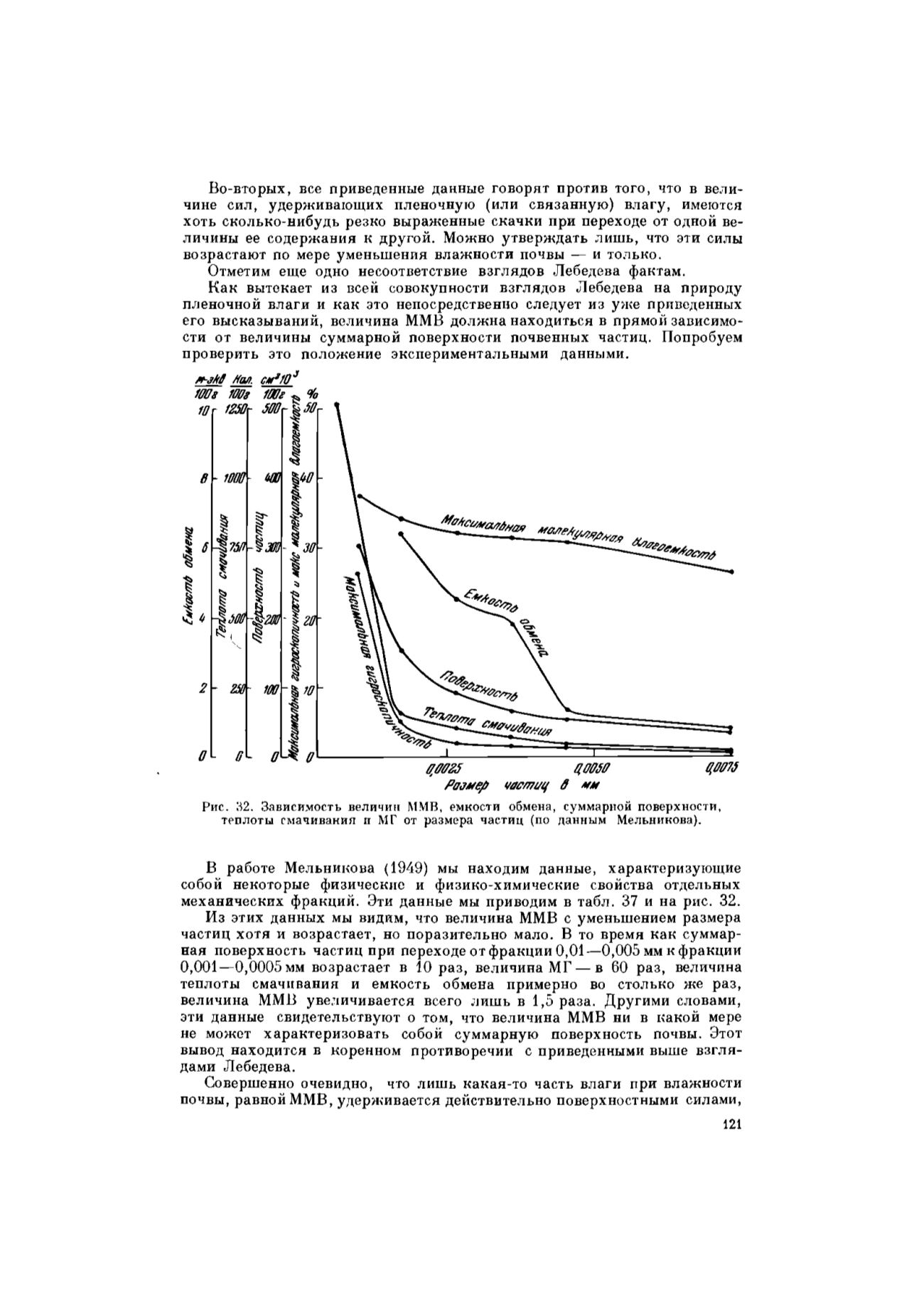

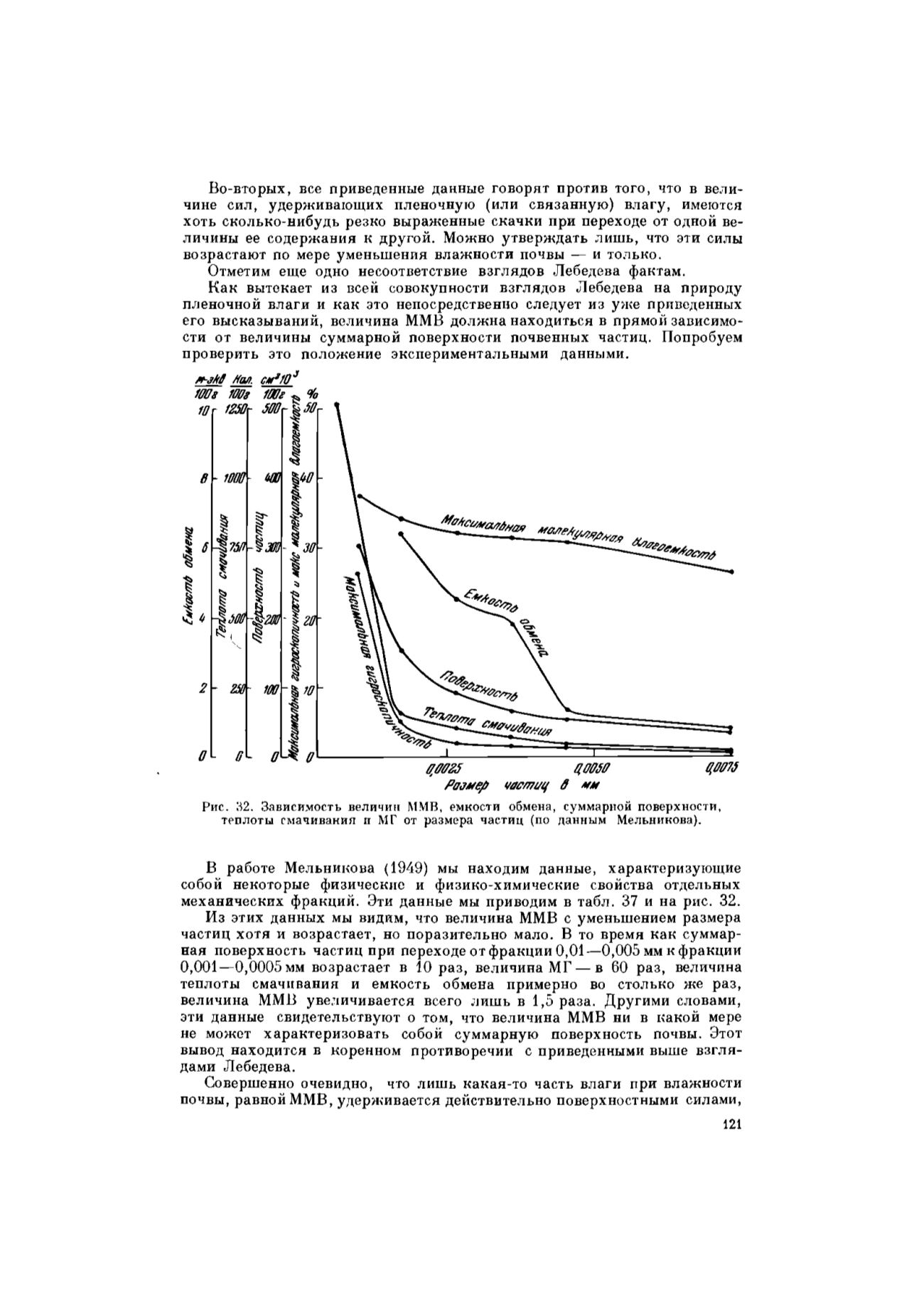

Рис. 32. Зависимость величин ММВ, емкости обмена, суммарной поверхности,

теплоты смачивания и МГ от размера частиц (по данным Мельникова).

В работе Мельникова (1949) мы находим данные, характеризующие

собой некоторые физические и физико-химические свойства отдельных

механических фракций. Эти данные мы приводим в табл. 37 и на рис. 32.

Из этих данных мы видим, что величина ММВ с уменьшением размера

частиц хотя и возрастает, но поразительно мало. В то время как суммар-

ная поверхность частиц при переходе от фракции 0,01—0,005 мм к фракции

0,001—0,0005 мм возрастает в 10 раз, величина МГ — в 60 раз, величина

теплоты смачивания и емкость обмена примерно во столько же раз,

величина ММВ увеличивается всего лишь в 1,5 раза. Другими словами,

эти данные свидетельствуют о том, что величина ММВ ни в какой мере

не может характеризовать собой суммарную поверхность почвы. Этот

вывод находится в коренном противоречии с приведенными выше взгля-

дами Лебедева.

Совершенно очевидно, что лишь какая-то часть влаги при влажности

почвы, равной ММВ, удерживается действительно поверхностными силами,

121

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии