при этом стечет в с я влага. По мере ее стенания, начиная сверху, в точ-

ках контакта часовых стекол будут оставаться попрежнему скопления во-

ды в форме манжет, но только меньшего размера. Следует отметить, что

и сам Лебедев допускал эту возможность для относительно крупноча-

стичных грунтов. На стр. 256 он пишет: «Я полагаю, что в реальных мел-

козернистых почвах и грунтах, за исключением перемытых галечников

и гравия, пендулярное состояние воды не имеет места». Из этой цитаты

видно, что для галечников и гравия Лебедев такое состояние допускал.

Это допущение подрывает общность его рассуждений и заставляет поста-

вить вопрос о том — до какого же нижнего предела размера частиц может

иметь место возникновение стыковой воды? Точно ответить на этот вопрос

в настоящее время, за отсутствием данных, не представляется возможным.

Отметим только, что этот нижний предел лежит во всяком случае значи-

тельно ниже размеров, свойственных гравию, как это будет сейчас видно

из рассмотрения остальных опытов Васильева.

Условимся называть почвы и грунты, состоящие из частиц крупнее 1 мм,

которым свойственна

способность удерживать подвешенную

воду

только в форме стыковой,— группой к р у п н о з е р н и с т ы х

почв

и грунтов. Укажем попутно, что, устанавливая эту величину, Васильев

исправляет границу этой группы, определенную Аттербергом (Atterberg,

1908) в 2 мм.

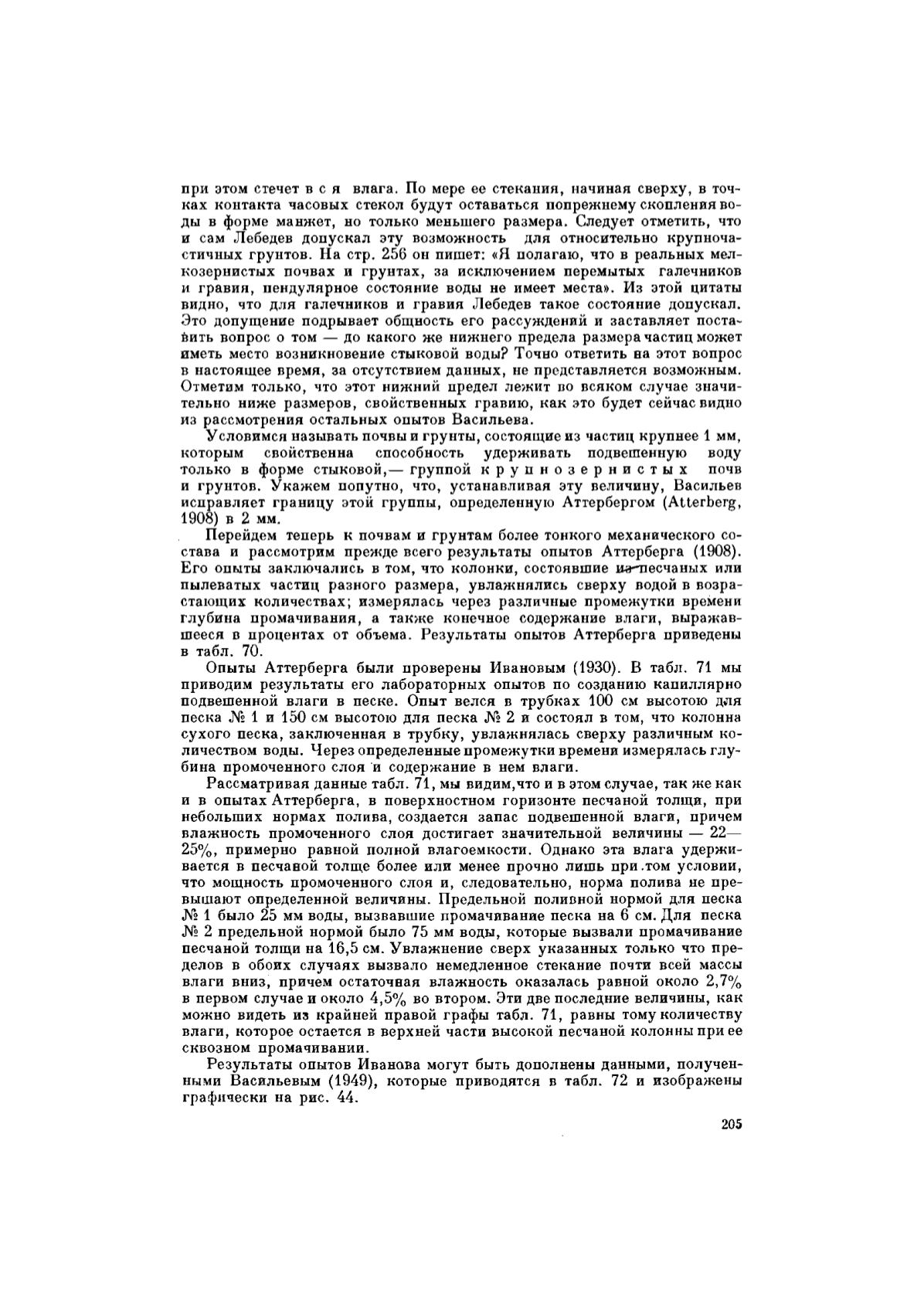

Перейдем теперь к почвам и грунтам более тонкого механического со-

става и рассмотрим прежде всего результаты опытов Аттерберга (1908).

Его опыты заключались в том, что колонки, состоявшие ив^песчаных или

пылеватых частиц разного размера, увлажнялись сверху водой в возра-

стающих количествах; измерялась через различные промежутки времени

глубина промачивания, а также конечное содержание влаги, выражав-

шееся в процентах от объема. Результаты опытов Аттерберга приведены

в табл. 70.

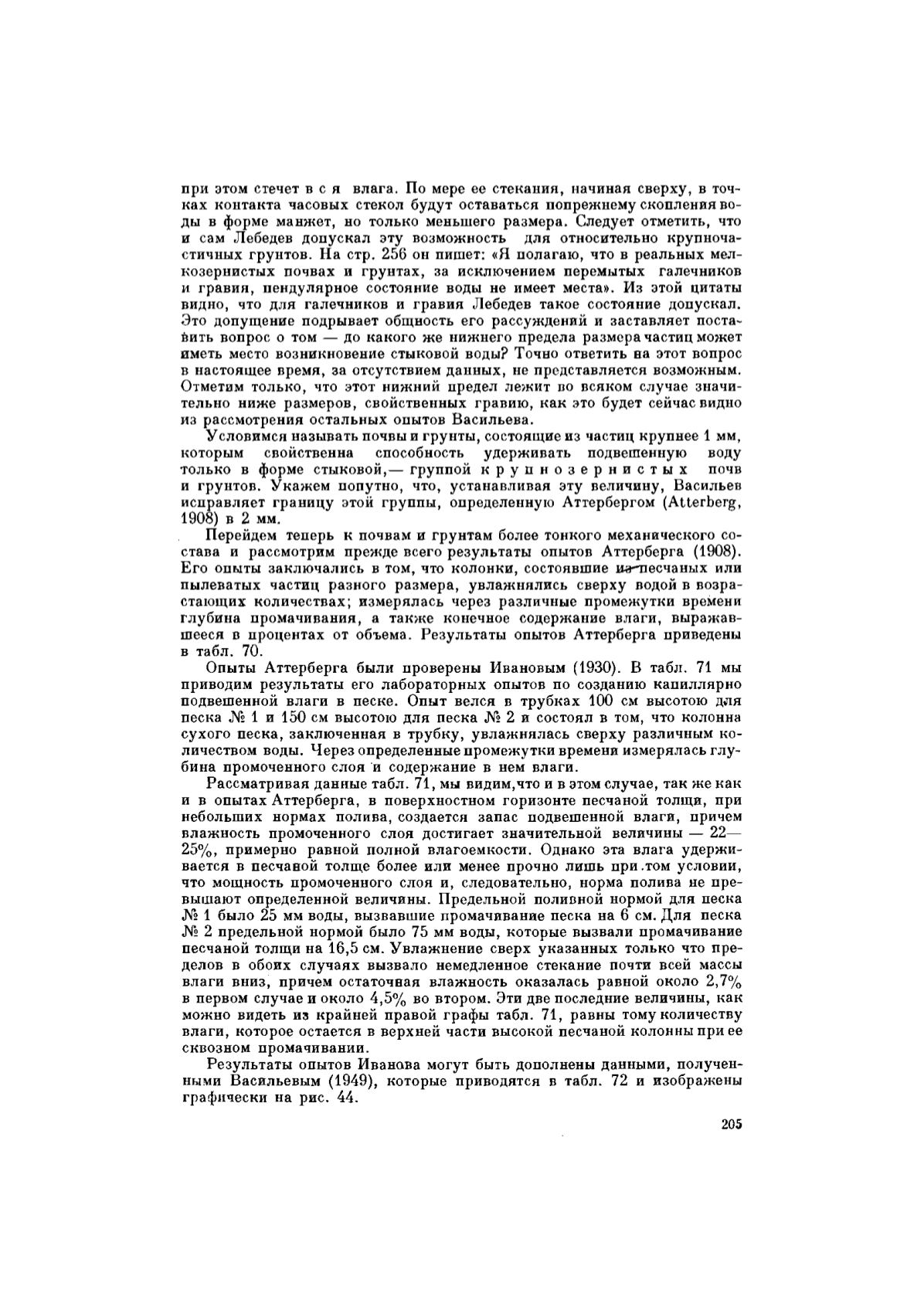

Опыты Аттерберга были проверены Ивановым (1930). В табл. 71 мы

приводим результаты его лабораторных опытов по созданию капиллярно

подвешенной влаги в песке. Опыт велся в трубках 100 см высотою для

песка № 1 и 150 см высотою для песка № 2 и состоял в том, что колонна

сухого песка, заключенная в трубку, увлажнялась сверху различным ко-

личеством воды. Через определенные промежутки времени измерялась глу-

бина промоченного слоя и содержание в нем влаги.

Рассматривая данные табл. 71, мы видим,что и в этом случае, так же как

и в опытах Аттерберга, в поверхностном горизонте песчаной толщи, при

небольших нормах полива, создается запас подвешенной влаги, причем

влажность промоченного слоя достигает значительной величины — 22—

25%, примерно равной полной влагоемкости. Однако эта влага удержи-

вается в песчаной толще более или менее прочно лишь при .том условии,

что мощность промоченного слоя и, следовательно, норма полива не пре-

вышают определенной величины. Предельной поливной нормой для песка

№ 1 было 25 мм воды, вызвавшие промачивание песка на 6 см. Для песка

№ 2 предельной нормой было 75 мм воды, которые вызвали промачивание

песчаной толщи на 16,5 см. Увлажнение сверх указанных только что пре-

делов в обоих случаях вызвало немедленное стекание почти всей массы

влаги вниз, причем остаточная влажность оказалась равной около 2,7%

в первом случае и около 4,5% во втором. Эти две последние величины, как

можно видеть из крайней правой графы табл. 71, равны тому количеству

влаги, которое остается в верхней части высокой песчаной колонны при ее

сквозном промачивании.

Результаты опытов Иванова могут быть дополнены данными, получен-

ными Васильевым (1949), которые приводятся в табл. 72 и изображены

графически на рис. 44.

205»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии