109

вымъ пескомъ. Дело въ томъ, что большая Смоленская дорога между ст. Пересуды и гор. Поречье

почти все время идетъ песками, только сверху затянутыми не толстымъ слоемъ то лесной, то болотной

почвы; и въ томъ и другомъ случай, во многихъ пунктахъ, на границе кореннаго песка и поверх-

ностнаго растительнаго слоя виднелся переходный горизонтъ съ синеватымъ окрашивашемъ и замет-

ными остатками растительныхъ корней; на этомъ горизонте песокъ казался более мелкимъ, ч4мъ ко-

ренной слой. Этотъ то горизонтъ местные жители и называютъ

подзоломъ.

ТретШ разъ, мне пришлось наблюдать подзолъ у Села Рипшева, почти на половине пути изъ

гор. Поречья въ гор. Белый. Местность слабо волнистая; коренная порода, какъ видно по стЗшамъ

овраговъ, сложена изъ красноватой содержащей въ

себе

валуны, глины. Здесь, на одномъ и томъ же

крестьянскомъ поле, можно было наблюдать следующее. То растительный слой, иногда до 4 вершковъ

толщиной, непосредственно переходилъ въ коренную породу, — вышеупомянутую красноватую глину,

то эта последняя, на вершине холмовъ, сама выходила на дневную поверхность и служила здесь

пахатнымъ слоемъ, то, наконецъ, между собственно растительнымъ слоемъ и коренной породой можно

было отличать особый горизонтъ, бйлясаго цвета и толщиной до 3 — 4; вершковъ, онъ постепенно

переходилъ въ оба сосйдше горизонты и носилъ у мйстныхъ жителей назваше подзола; я встр&гилъ

его по склонамъ двухъ легкихъ возвышенш. Вообще наружный видъ его тотъ же, что и у Басин-

скаго подзола.

Совершенно иной характеръ имйлъ такъ называемый подзолъ дер. Устья, Бйльскаго уезда, у са-

маго аияшя рйкъ Межи и Обши. Здесь местность совершенно ровная и прйнадлежитъ къ аллюв1альной

заливной долинФ Межи и Обши; оно почти сплошь покрыта то глубокими, то мелкими болотами *);

только

те

участки поверхности, которые примыкаютъ къ рекамъ, несколько посуше и служатъ

ме-

стами для селешй и ихъ полей. Почва на этихъ поляхъ буроватаго цвета, тяжела, трудно обработы-

вается, содержитъ въ себе множество мелкораздробленной бобовой руды и обыкновенно совершенно

незаметно сливается съ соседними болотами. Только, вероятно, осадки весеннихъ водъ делаютъ ее хоть

несколько пригодной для растительности. Вотъ эта-то пахотная земля и известна у местныхъ жи-

телей подъ именемъ подзола.

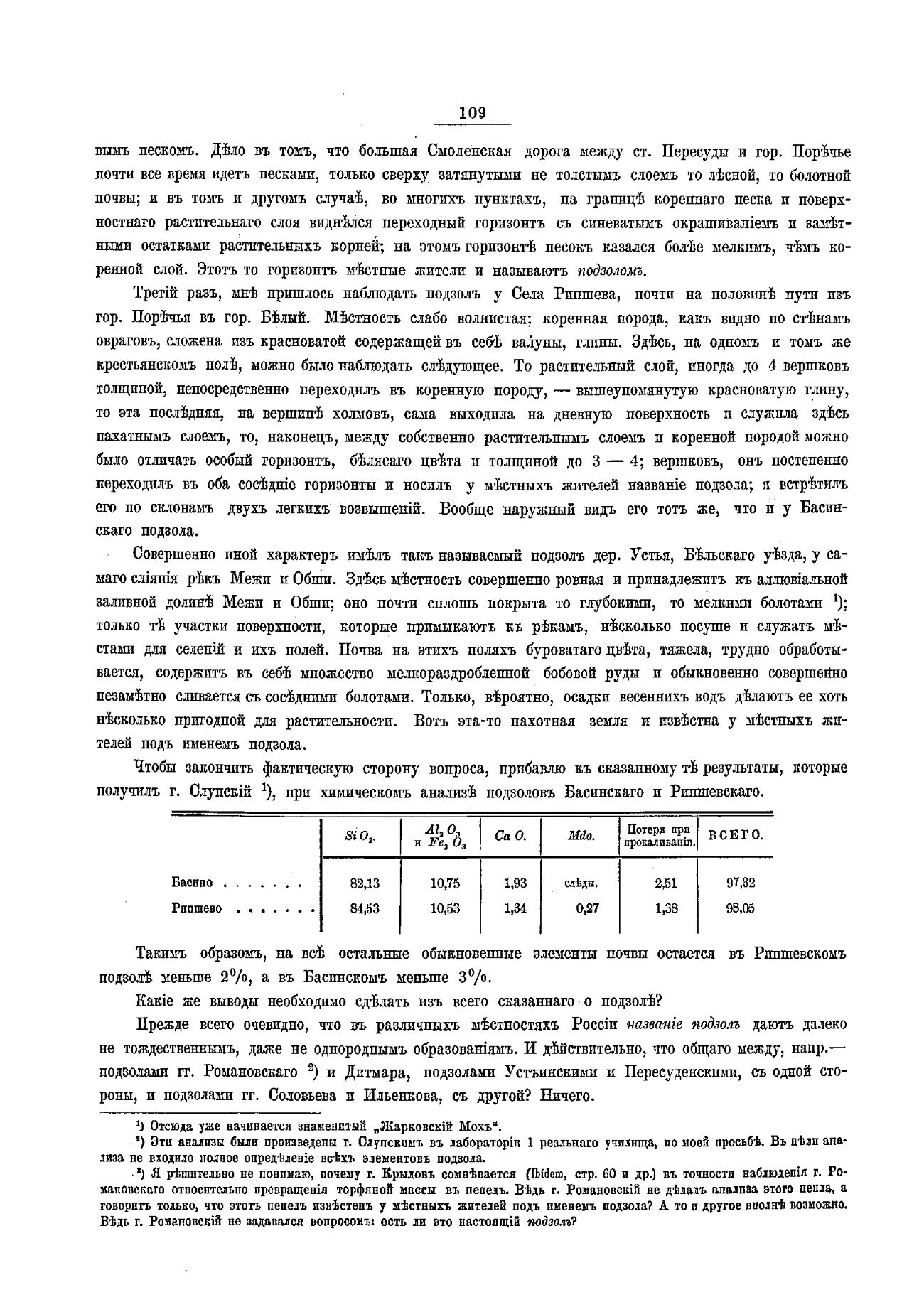

Чтобы закончить фактическую сторону вопроса, прибавлю къ сказанному те результаты, которые

получилъ г. СлупскШ *), при химическомъ анализе подзоловъ Басинскаго и Рипшевскаго.

Si0

2

.

Al

3

О

ч

и

Fe

2

0

3

Са

0.

Шо.

Потеря при

прокаливанш. В С Е Г О .

Васино

82,13

10,75

1,93

следы.

2,51

97,32

84,53

10,53

1,34

0,27

1,38

98,05

Такимъ образомъ, на все остальные обыкновенные элементы почвы остается въ Рипшевскомъ

подзоле меньше 2%, а въ Басинскомъ меньше 3°/°-

KaKie же выводы необходимо сделать изъ всего сказаннаго о подзоле?

Прежде всего очевидно, что въ различныхъ местностяхъ Poccin

назваше

подзолъ

даютъ далеко

не тождественнымъ, даже не однороднымъ образовашямъ. И действительно, что общаго между, напр.—

подзолами гг. Романовскаго

2

) и Дптмара, подзолами Устъинскими и Пересуденскими, съ одной сто-

роны, и подзолами гг. Соловьева и Ильенкова, съ другой? Ничего.

О Отсюда уже начинается знаменитый „ЖарковскШ Мохъ

и

.

а

) Эти анализы были произведены г. Слупскпмъ въ лабораторш 1 реальнаго училища, по моей просьбе. Въ цели ана-

лиза не входило полное определено всЬхъ элеыентовъ подзола.

s

) Я решительно не понпмаю, почему г. Крыловъ сомневается (Ibidem, стр. 60 и др.) въ точности наблюдешя г. Ро-

маповскаго относительно превращетя торфяной массы въ пепелъ. в ё д ь г. РомановскШ не делалъ анализа этого пепла, а

говоритъ только, что этотъ пепелъ извйстенъ у местныхъ жителей подъ имененъ подзола? А то и другое вполне возможно.

Ведь г. РомановскШ не задавался вопросомъ: есть ли это настояний

подзолъ?

Научная электронная библиотека ЦНСХБ