зующая ее величина пользовались в течение длительного времени широким

распространением среди почвоведов как способ почти универсальной

характеристики водоудерживающей способности почв.

Однако не трудно видеть, что величина капиллярной влагоемкости,

измеряемая процентным содержанием влаги в почве, является величиной

переменной, на что указывали Коссович (1904), Попов (1928), Качинский

(1934) и Долгов (1948а), и не может поэтому применяться в качестве кон-

станты. Ее изменчивость определяется тем, что количество капиллярно

подпертой влаги, которая может удерживаться почвой, зависит, как мы

видели, от глубины расположения зеркала грунтовой воды. Поэтому,

определяя капиллярную влагоемкость, мы всегда должны, во-первых,

указывать, в монолитах какой высоты (т. е. для слоя какой мощности)

она определялась, а во-вторых, давать ее величину послойно, с указанием

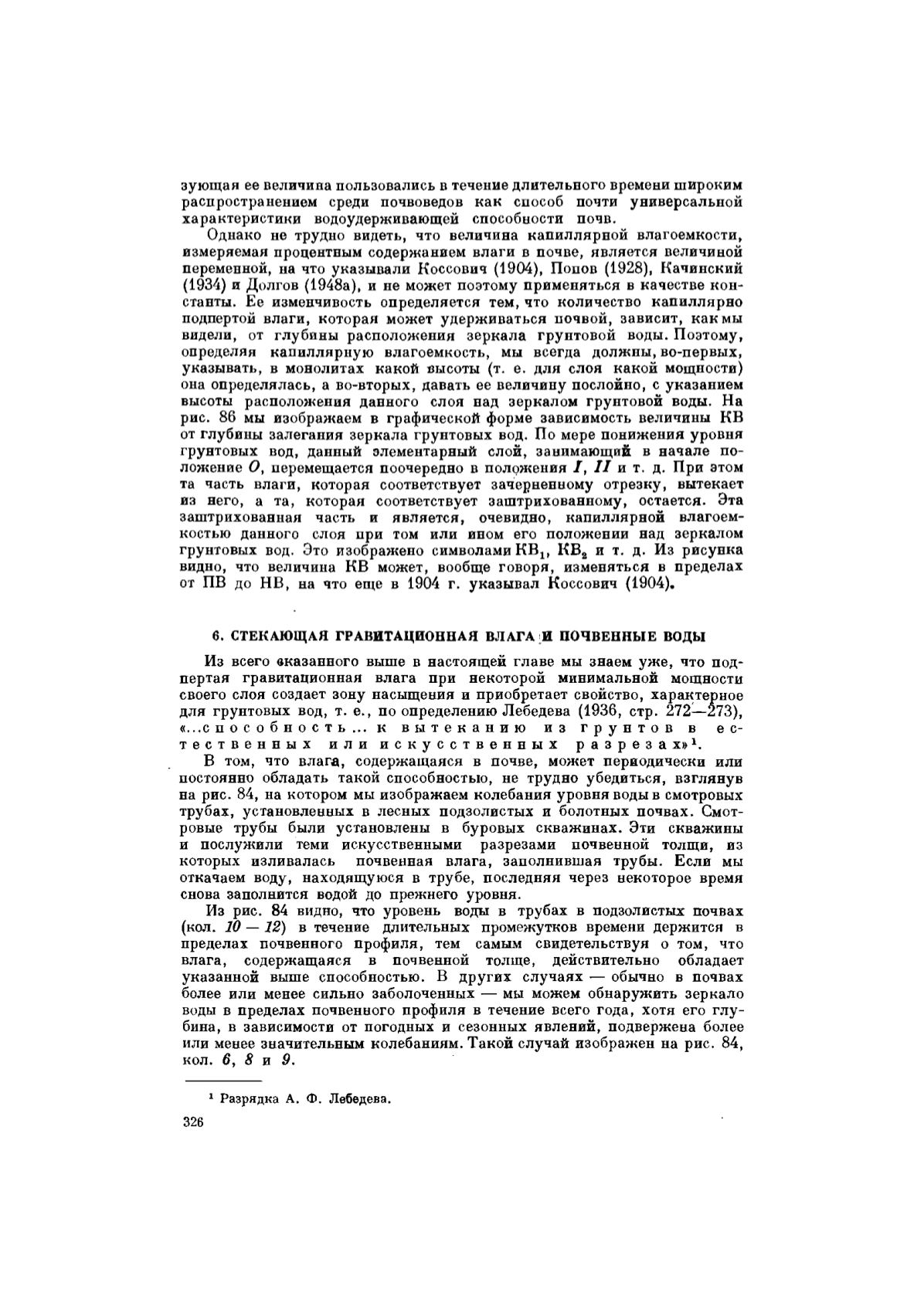

высоты расположения данного слоя над зеркалом грунтовой воды. На

рис. 86 мы изображаем в графической форме зависимость величины KB

от глубины залегания зеркала грунтовых вод. По мере понижения уровня

грунтовых вод, данный элементарный слой, занимающий в начале по-

ложение О, перемещается поочередно в положения / ,

II

и т. д. При этом

та часть влаги, которая соответствует зачерненному отрезку, вытекает

из него, а та, которая соответствует заштрихованному, остается. Эта

заштрихованная часть и является, очевидно, капиллярной влагоем-

костью данного слоя при том или ином его положении над зеркалом

грунтовых вод. Это изображено символами KB

lf

КВ

2

и т. д. Из рисунка

видно, что величина KB может, вообще говоря, изменяться в пределах

от ПВ до НВ, на что еще в 1904 г. указывал Коссович (1904),

6. СТЕКАЮЩАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ ВЛАГА И ПОЧВЕННЫЕ ВОДЫ

Из всего оказанного выше в настоящей главе мы знаем уже, что под-

пертая гравитационная влага при некоторой минимальной мощности

своего слоя создает зону насыщения и приобретает свойство, характерное

для грунтовых вод, т. е., по определению Лебедева (1936, стр. 272—273),

« . . . с п о с о б н о с т ь . .. к в ы т е к а н ию из г р у н т о в в ес-

т е с т в е н н ы х и ли и с к у с с т в е н н ых

р а з р е з а х »

1

.

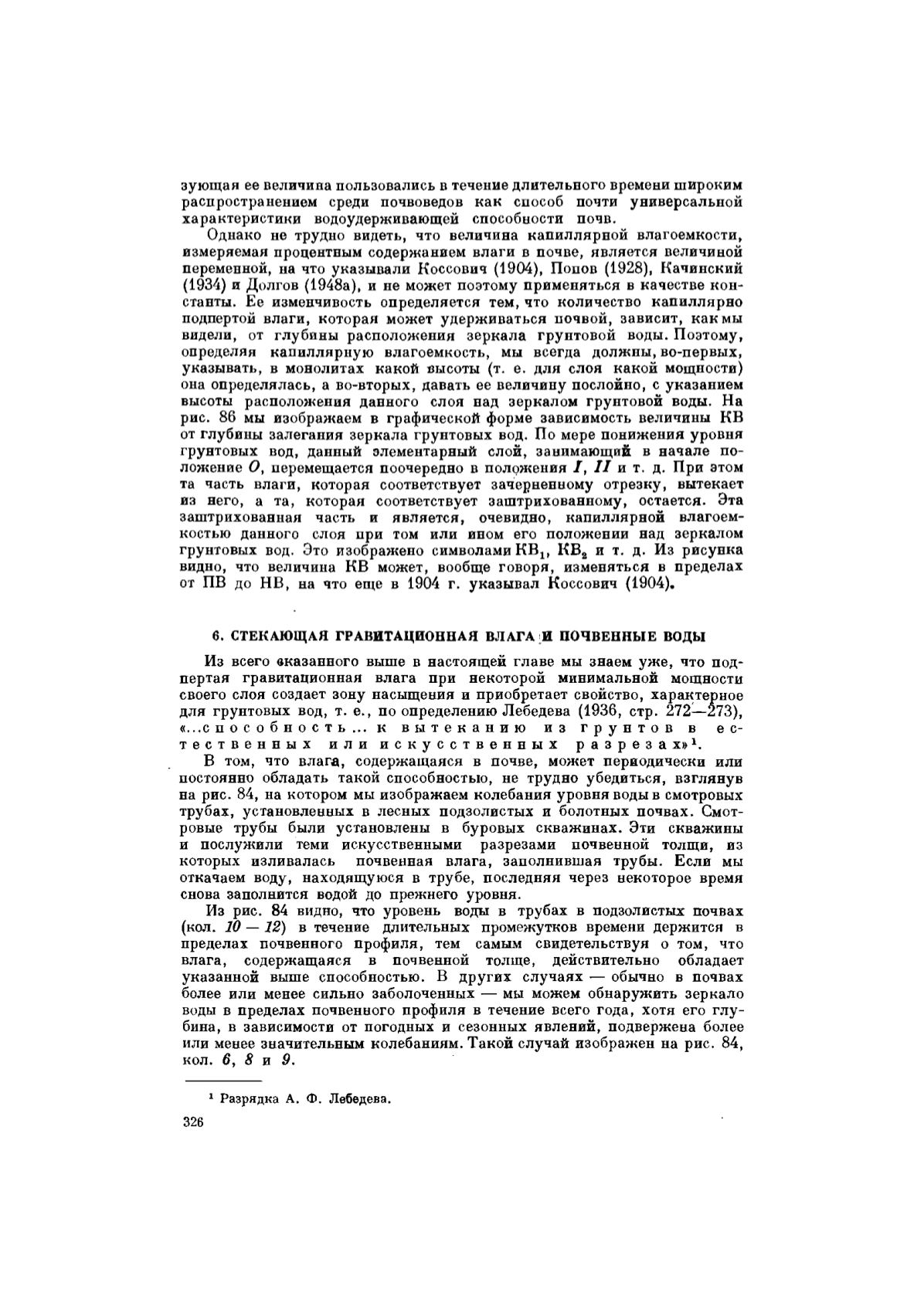

В том, что влага, содержащаяся в почве, может периодически или

постоянно обладать такой способностью, не трудно убедиться, взглянув

на рис. 84, на котором мы изображаем колебания уровня воды в смотровых

трубах, установленных в лесных подзолистых и болотных почвах. Смот-

ровые трубы были установлены в буровых скважинах. Эти скважины

и послужили теми искусственными разрезами почвенной толщи, из

которых изливалась почвенная влага, заполнившая трубы. Если мы

откачаем воду, находящуюся в трубе, последняя через некоторое время

снова заполнится водой до прежнего уровня.

Из рис. 84 видно, что уровень воды в трубах в подзолистых почвах

(кол.

10 —12)

в течение длительных промежутков времени держится в

пределах почвенного профиля, тем самым свидетельствуя о том, что

влага, содержащаяся в почвенной толще, действительно обладает

указанной выше способностью. В других случаях — обычно в почвах

более или менее сильно заболоченных — мы можем обнаружить зеркало

воды в пределах почвенного профиля в течение всего года, хотя его глу-

бина, в зависимости от погодных и сезонных явлений, подвержена более

или менее значительным колебаниям. Такой случай изображен на рис. 84,

кол. б,

8

и

9.

1

Разрядка А. Ф. Лебедева.

326»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии