В итоге собственно капиллярный подъем воды и ограничивается в при-

роде немногими метрами, отнюдь не достигая тех огромных высот, которые

вычислялись, например, Терцаги. Однако это не исключает, видимо,

возможности подъема воды на гораздо большие высоты, но в пленочной

форме, т. е. подъема весьма медленного.»

5. СКОРОСТЬ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДЪЕМА

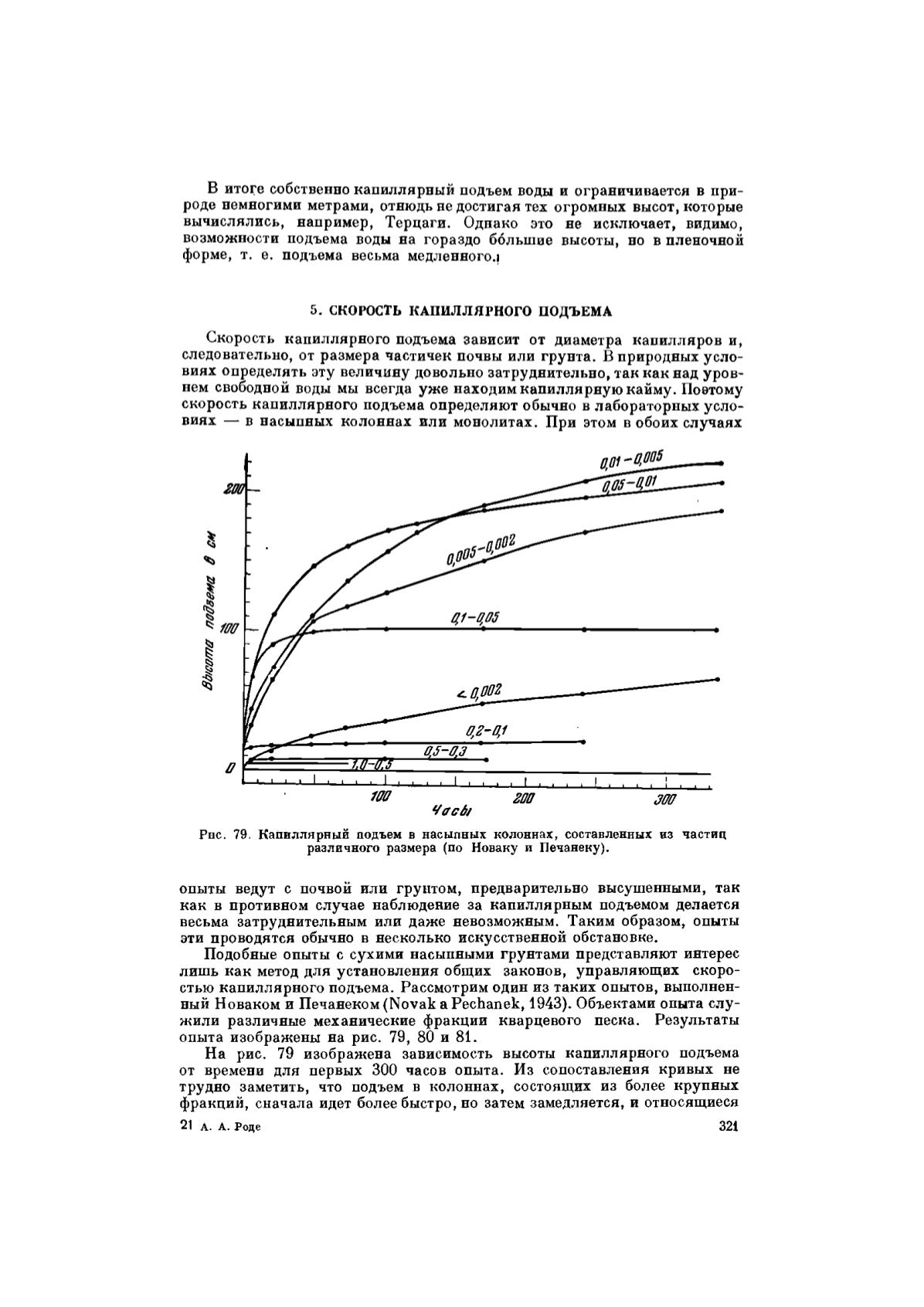

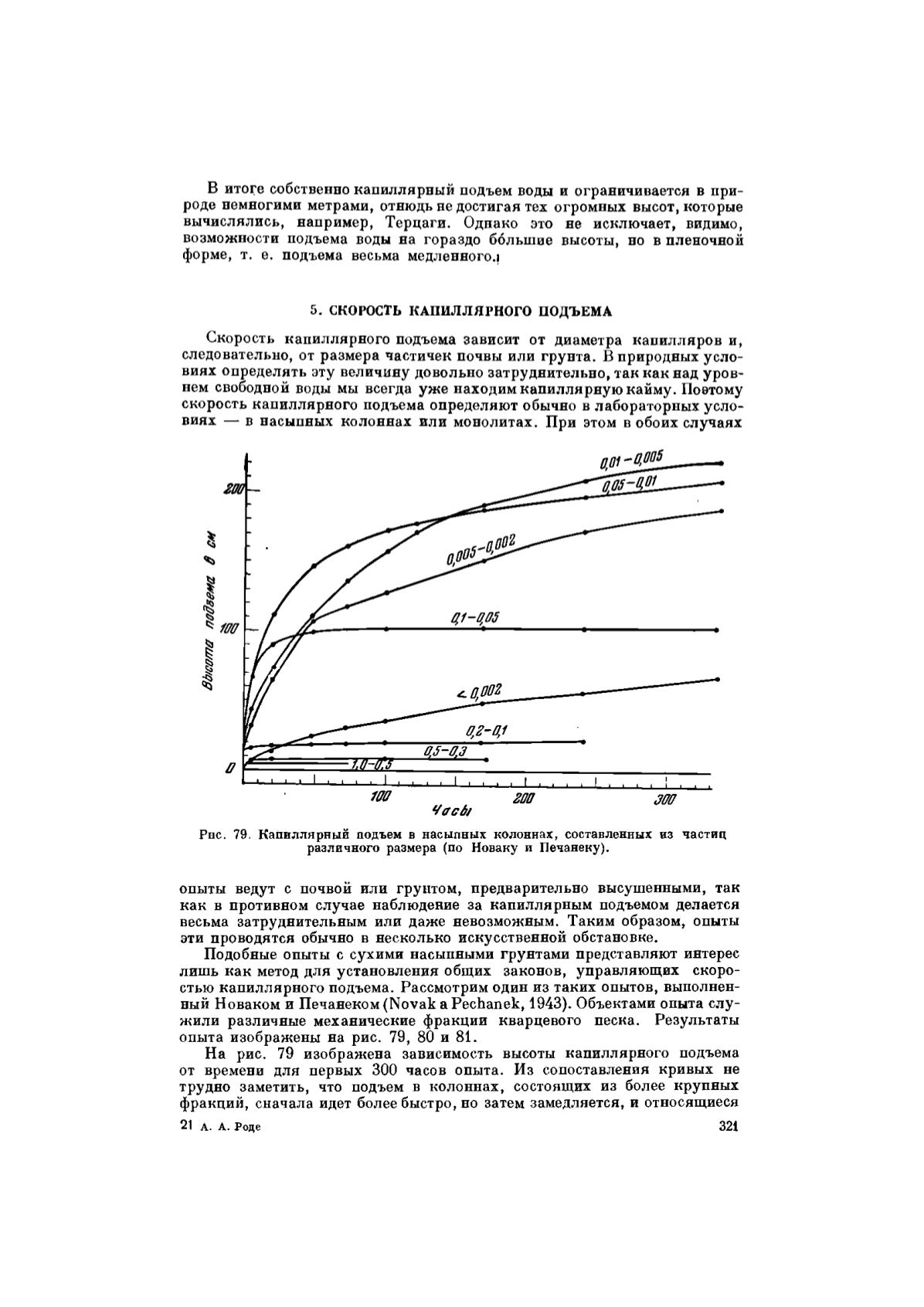

Скорость капиллярного подъема зависит от диаметра капилляров и,

следовательно, от размера частичек почвы или грунта. В природных усло-

виях определять эту величину довольно затруднительно, так как над уров-

нем свободной воды мы всегда уже находим капиллярную кайму. Поэтому

скорость капиллярного подъема определяют обычно в лабораторных усло-

виях — в насыпных колоннах или монолитах. При этом в обоих случаях

Часб;

Рис. 79. Капиллярный подъем в насыпных колоннах, составленных из частиц

различного размера (по Новаку и Печанеку).

опыты ведут с почвой или грунтом, предварительно высушенными, так

как в противном случае наблюдение за капиллярным подъемом делается

весьма затруднительным или даже невозможным. Таким образом, опыты

эти проводятся обычно в несколько искусственной обстановке.

Подобные опыты с сухими насыпными грунтами представляют интерес

лишь как метод для установления общих законов, управляющих скоро-

стью капиллярного подъема. Рассмотрим один из таких опытов, выполнен-

ный Новаком и Печанеком (Novak a Pechanek, 1943). Объектами опыта слу-

жили различные механические фракции кварцевого песка. Результаты

опыта изображены на рис. 79, 80 и 81.

На рис. 79 изображена зависимость высоты капиллярного подъема

от времени для первых 300 часов опыта. Из сопоставления кривых не

трудно заметить, что подъем в колоннах, состоящих из более крупных

фракций, сначала идет более быстро, но затем замедляется, и относящиеся

21

А. А. Роде

321

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии