3. ПОДВЕШЕННАЯ ВЛАГА В СУГЛИНИСТЫХ И ГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ

И ГРУНТАХ

Прежде всего мы познакомимся с феноменологической, так сказать,

стороной явления, т. е. с тем, как проявляется наименьшая влагоемкость

в данной группе почв и грунтов.

Сущность явления, как и в предыдущем случае, заключается в том, что

в результате увлажнения сверху почвенно-грунтовой толщи в ней может

длительно удерживаться некоторое определенное количество воды в прак-

тически неподвижном состоянии при том условии, что под промоченным

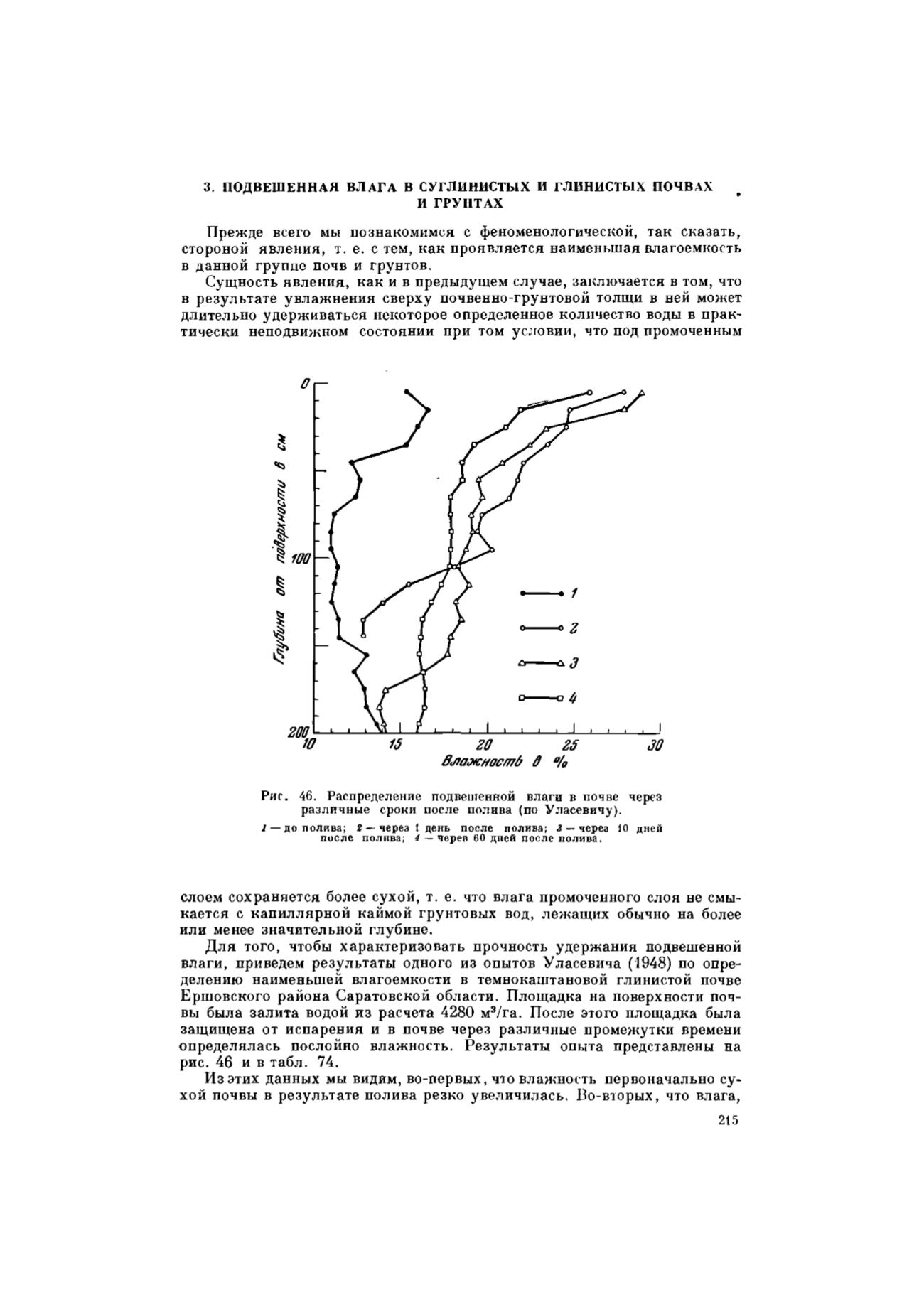

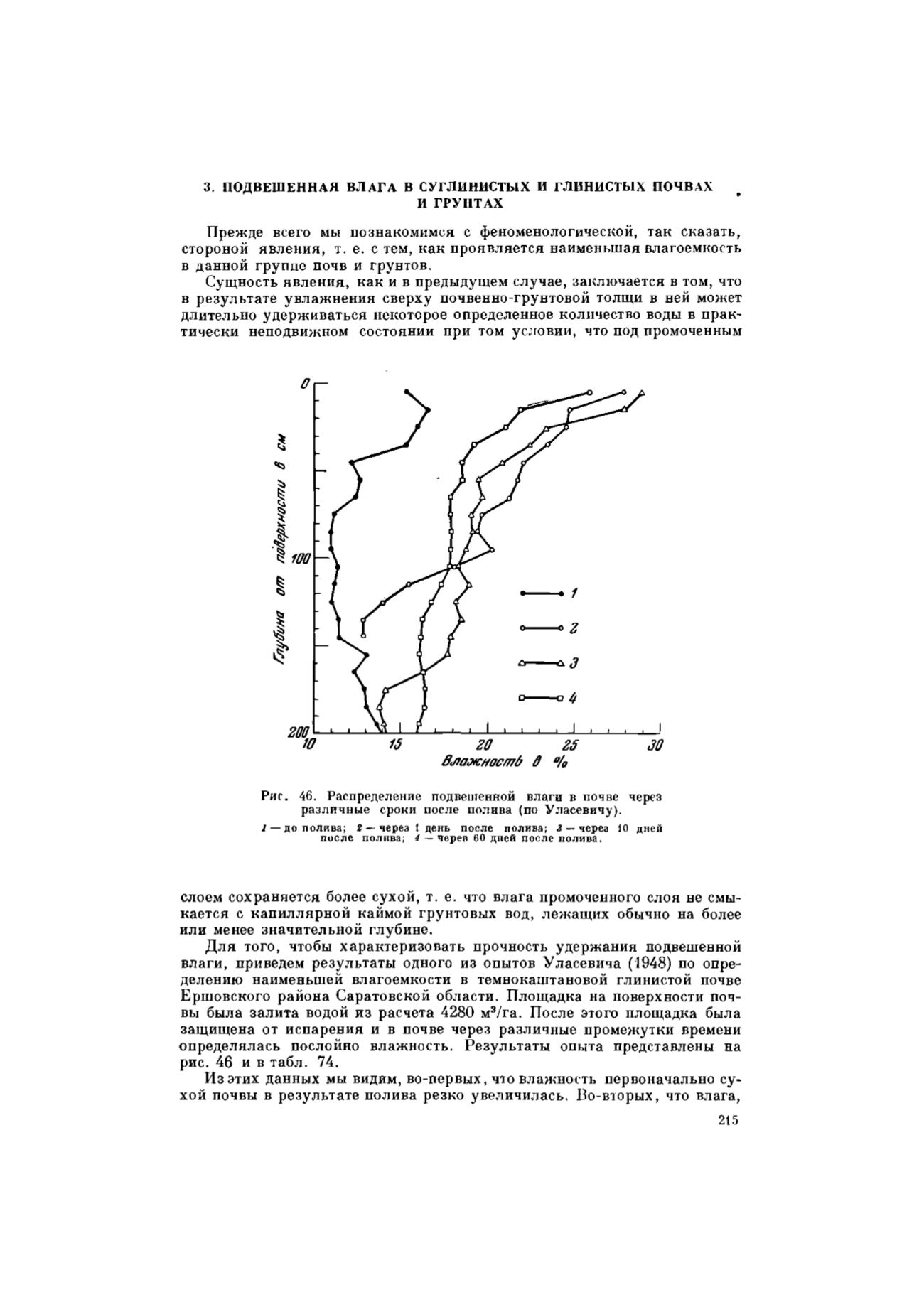

Рис. 46. Распределение подвешенной влаги в почве через

различные сроки после полива (по Уласевичу).

1 — до полива;

2

— через 1 день после полива; 3 — через 10 дней

после полива;

4

— через 60 дней после полива.

слоем сохраняется более сухой, т. е. что влага промоченного слоя не смы-

кается с капиллярной каймой грунтовых вод, лежащих обычно на более

или менее значительной глубине.

Для того, чтобы характеризовать прочность удержания подвешенной

влаги, приведем результаты одного из опытов Уласевича (1948) по опре-

делению наименьшей влагоемкости в темнокаштановой глинистой почве

Ершовского района Саратовской области. Площадка на поверхности поч-

вы была залита водой из расчета 4280 м

3

/га. После этого площадка была

защищена от испарения и в почве через различные промежутки времени

определялась послойно влажность. Результаты опыта представлены на

рис. 46 и в табл. 74.

Из этих данных мы видим, во-первых, чю влажность первоначально су-

хой почвы в результате полива резко увеличилась. Во-вторых, что влага,

215»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии