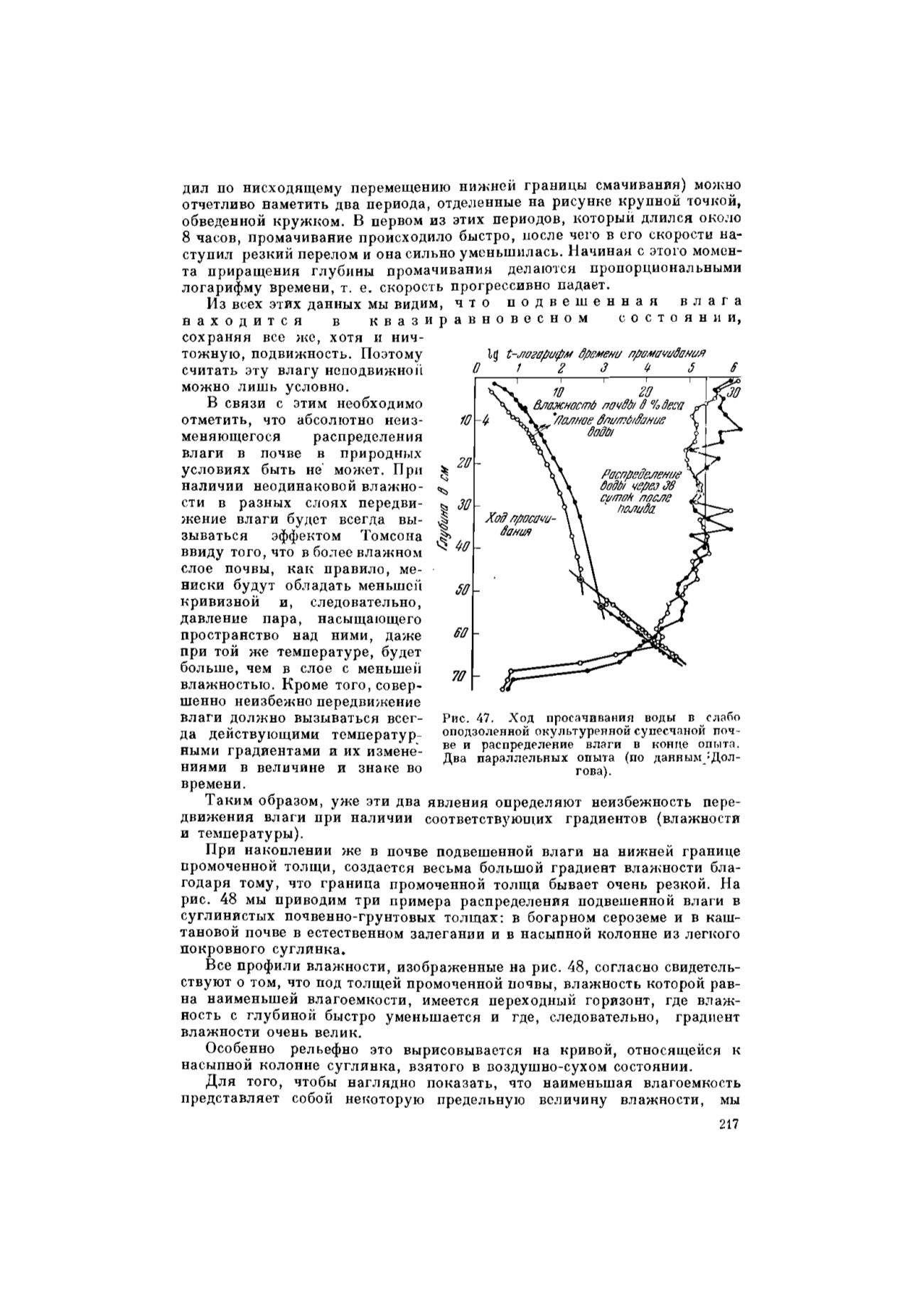

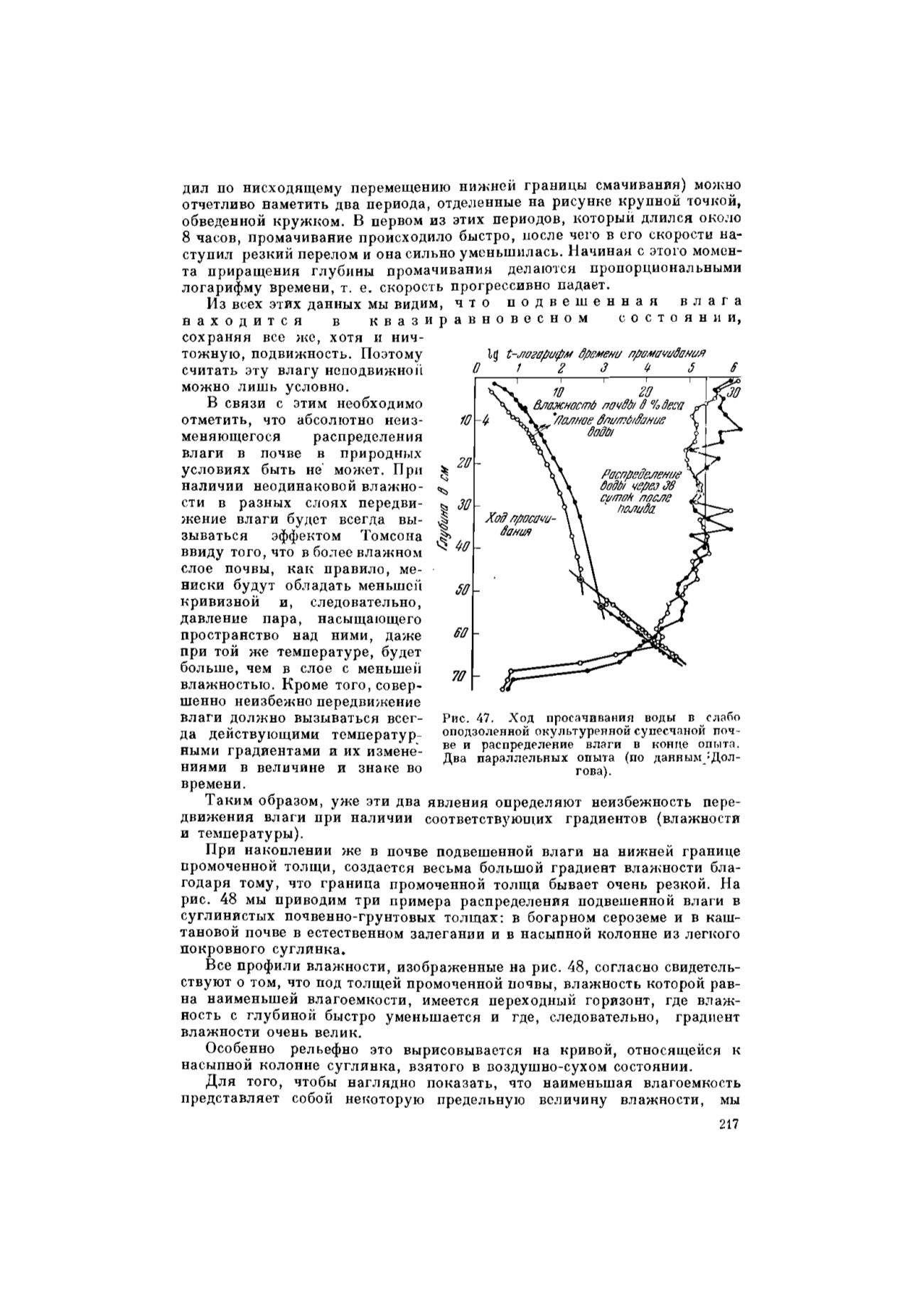

дил по нисходящему перемещению нижней границы смачивания) можно

отчетливо наметить два периода, отделенные на рисунке крупной точкой,

обведенной кружком. В первом из этих периодов, который длился около

8 часов, промачивание происходило быстро, после чего в его скорости на-

ступил резкий перелом и она сильно уменьшилась. Начиная с этого момен-

та приращения глубины промачивания делаются пропорциональными

логарифму времени, т. е. скорость прогрессивно падает.

Из всех этих данных мы видим, ч т о п о д в е ш е н н а я

в л а г а

н а х о д и т с я

в

к в а з и р а в н о в е с н о м

с о с т о я н и и ,

сохраняя все же, хотя и нич-

тожную, подвижность. Поэтому

lij

t-логарифм дремени лротмдашя

считать эту влагу неподвижной

можно лишь условно.

В связи с этим необходимо

отметить, что абсолютно неиз-

меняющегося

распределения

влаги в почве в природных

условиях быть не может. При

наличии неодинаковой влажно-

сти в разных слоях передви-

жение влаги будет всегда вы-

зываться

эффектом Томсона

ввиду того, что в более влажном

слое почвы, как правило, ме-

ниски будут обладать меньшей

кривизной и, следовательно,

давление пара, насыщающего

пространство над ними, даже

при той же температуре, будет

больше, чем в слое с меньшей

влажностью. Кроме того, совер-

шенно неизбежно передвижение

влаги должно вызываться всег-

да действующими температур-

ными градиентами и их измене-

ниями в величине и знаке во

времени.

Таким образом, уже эти два явления определяют неизбежность пере-

движения влаги при наличии соответствующих градиентов (влажности

и температуры).

При накоплении же в почве подвешенной влаги на нижней границе

промоченной толщи, создается весьма большой градиент влажности бла-

годаря тому, что граница промоченной толщи бывает очень резкой. На

рис. 48 мы приводим три примера распределения подвешенной влаги в

суглинистых почвенно-грунтовых толщах: в богарном сероземе и в каш-

тановой почве в естественном залегании и в насыпной колонне из легкого

покровного суглинка.

Все профили влажности, изображенные на рис. 48, согласно свидетель-

ствуют о том, что под толщей промоченной почвы, влажность которой рав-

на наименьшей влагоемкости, имеется переходный горизонт, где влаж-

ность с глубиной быстро уменьшается и где, следовательно, градиент

влажности очень велик.

Особенно рельефно это вырисовывается на кривой, относящейся к

насыпной колонне суглинка, взятого в воздушно-сухом состоянии.

Для того, чтобы наглядно показать, что наименьшая влагоемкость

представляет собой некоторую предельную величину влажности, мы

Рис. 47. Ход просачивания воды в слабо

оподзоленной окультуренной супесчаной поч-

ве и распределение влаги в конце опыта.

Два параллельных опыта (по данным /Дол-

гова).

217»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии