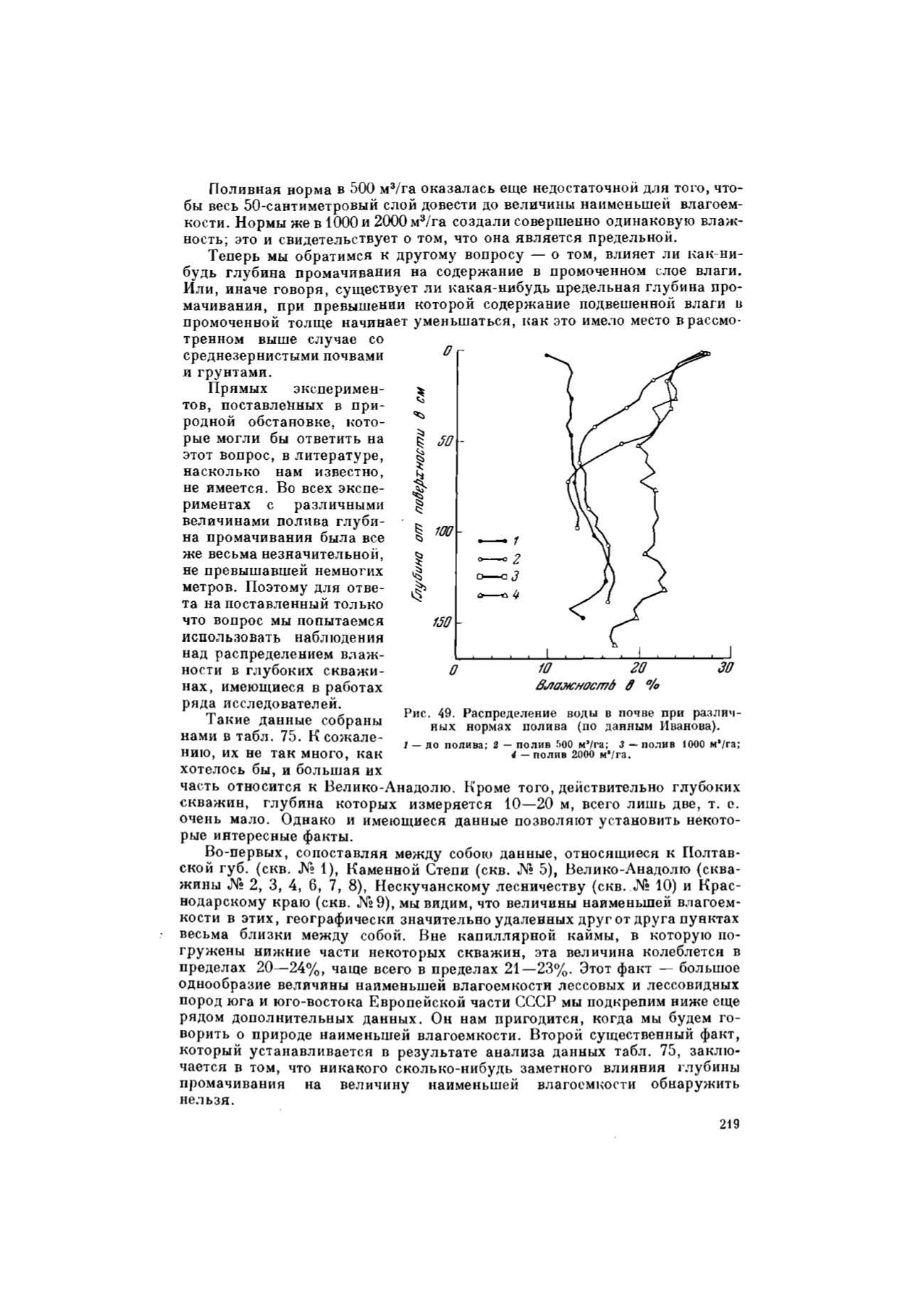

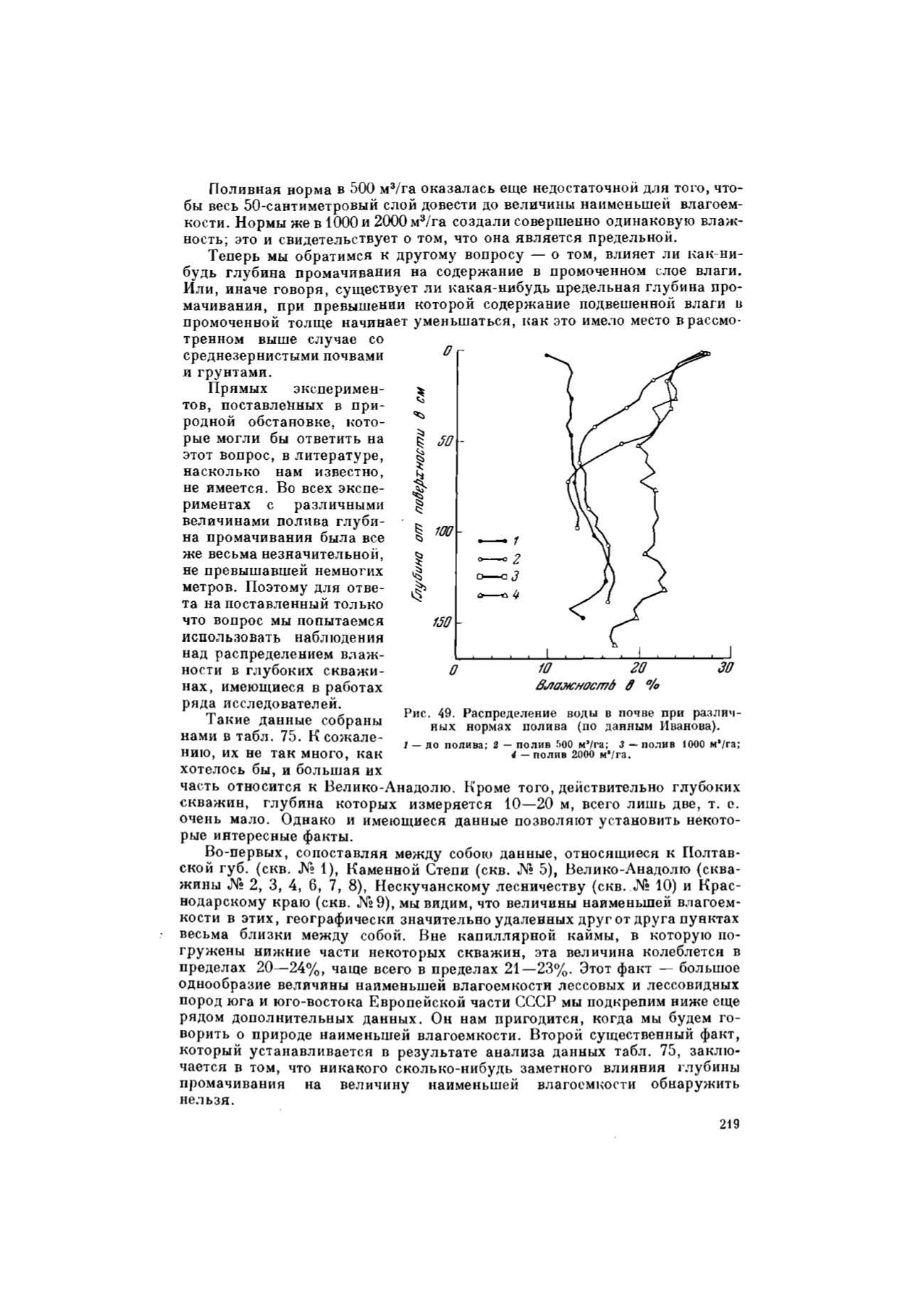

Поливная норма в 500 м

3

/га оказалась еще недостаточной для того, что-

бы весь 50-сантиметровый слой довести до величины наименьшей влагоем-

кости. Нормы же в 1000 и 2000 м

3

/га создали совершенно одинаковую влаж-

ность; это и свидетельствует о том, что она является предельной.

Теперь мы обратимся к другому вопросу — о том, влияет ли как-ни-

будь глубина промачивания на содержание в промоченном слое влаги.

Или, иначе говоря, существует ли какая-нибудь предельная глубина про-

мачивания, при превышении которой содержание подвешенной влаги в

промоченной толще начинает уменьшаться, как это имело место в рассмо-

тренном выше случае со

среднезернистыми почвами

и грунтами.

Прямых

эксперимен-

тов, поставленных в при-

родной обстановке, кото-

рые могли бы ответить на

этот вопрос, в литературе,

насколько нам известно,

не имеется. Во всех экспе-

риментах с различными

величинами полива глуби-

на промачивания была все

же весьма незначительной,

не превышавшей немногих

метров. Поэтому для отве-

та на поставленный только

что вопрос мы попытаемся

использовать наблюдения

над распределением влаж-

ности в глубоких скважи-

нах, имеющиеся в работах

ряда исследователей.

Такие данные собраны

нами в табл. 75. К сожале-

нию, их не так много, как

хотелось бы, и большая их

часть относится к Велико-Анадолю. Кроме того, действительно глубоких

скважин, глубина которых измеряется 10—20 м, всего лишь две, т. е.

очень мало. Однако и имеющиеся данные позволяют установить некото-

рые интересные факты.

Во-первых, сопоставляя между собою данные, относящиеся к Полтав-

ской губ. (скв. № 1), Каменной Степи (скв. № 5), Велико-Анадолю (сква-

жины № 2, 3, 4, 6, 7, 8), Нескучанскому лесничеству (скв. .№ 10) и Крас-

нодарскому краю (скв. №9 ), мы видим, что величины наименьшей влагоем-

кости в этих, географически значительно удаленных друг от друга пунктах

весьма близки между собой. Вне капиллярной каймы, в которую по-

гружены нижние части некоторых скважин, эта величина колеблется в

пределах 20—24%, чаще всего в пределах 21—23%. Этот факт — большое

однообразие величины наименьшей влагоемкости лессовых и лессовидных

пород юга и юго-востока Европейской части СССР мы подкрепим ниже еще

рядом дополнительных данных. Он нам пригодится, когда мы будем го-

ворить о природе наименьшей влагоемкости. Второй существенный факт,

который устанавливается в результате анализа данных табл. 75, заклю-

чается в том, что никакого сколько-нибудь заметного влияния глубины

промачивания на величину наименьшей влагоемкости обнаружить

нельзя.

Влажнастб 0 %

Рис. 49. Распределение воды в почве при различ-

ных нормах полива (по данным Иванова).

/ — до полива;

2

— полив 500 м

3

/га; 3 — полив 1000 м'/га;

4 —

полив 2000 м'/га.

219»

Электр нная кн га СКБ ГНУ Россельхозакадемии