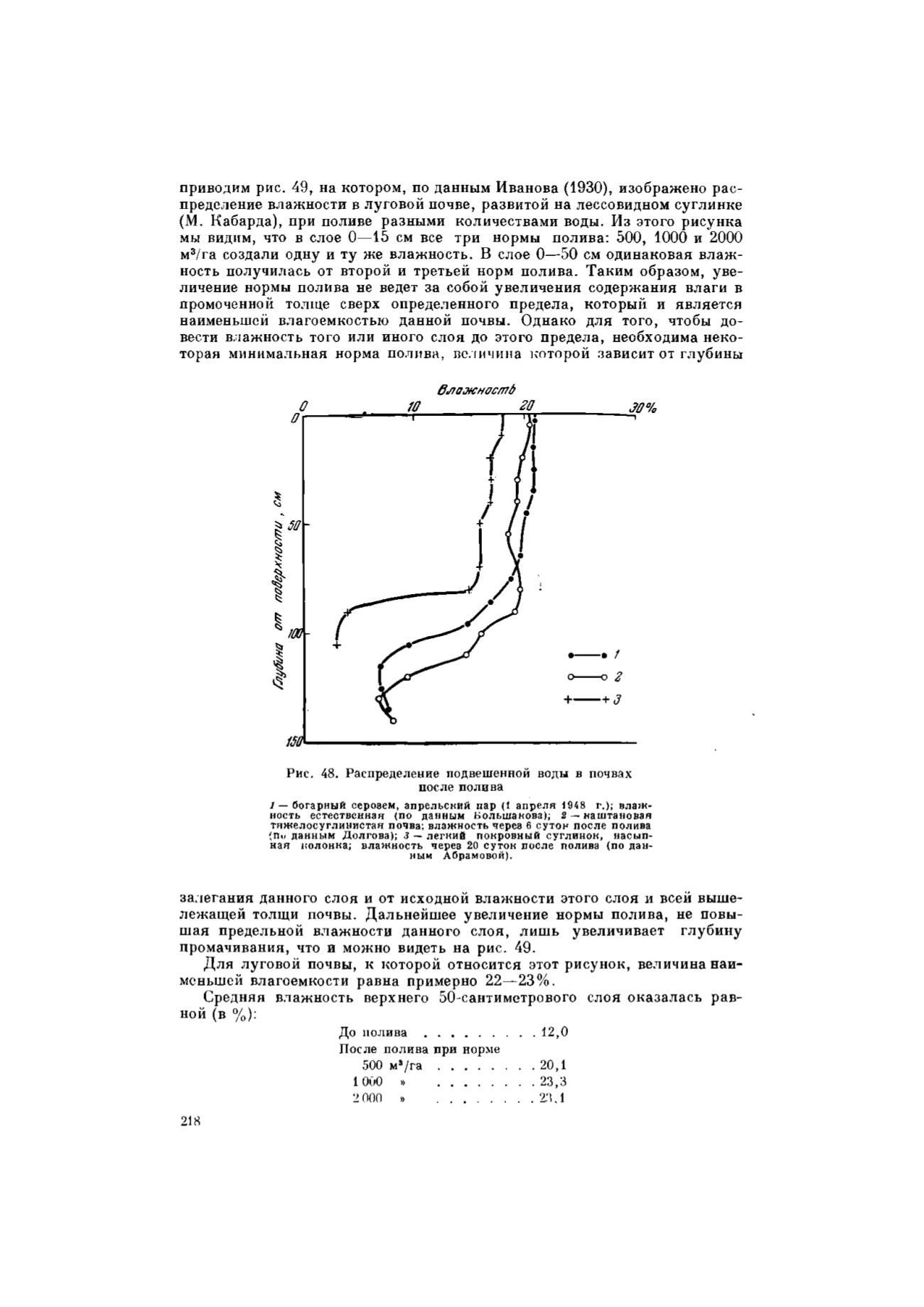

приводим рис. 49, на котором, по данным Иванова (1930), изображено рас-

пределение влажности в луговой почве, развитой на лессовидном суглинке

(М. Кабарда), при поливе разными количествами воды. Из этого рисунка

мы видим, что в слое 0—15 см все три нормы полива: 500, 1000 и 2000

м

3

/га создали одну и ту же влажность. В слое 0—50 см одинаковая влаж-

ность получилась от второй и третьей норм полива. Таким образом, уве-

личение нормы полива не ведет за собой увеличения содержания влаги в

промоченной толще сверх определенного предела, который и является

наименьшей влагоемкостыо данной почвы. Однако для того, чтобы до-

вести влажность того или иного слоя до этого предела, необходима неко-

торая минимальная норма полива, вел л чина которой зависит от глубины

влажность

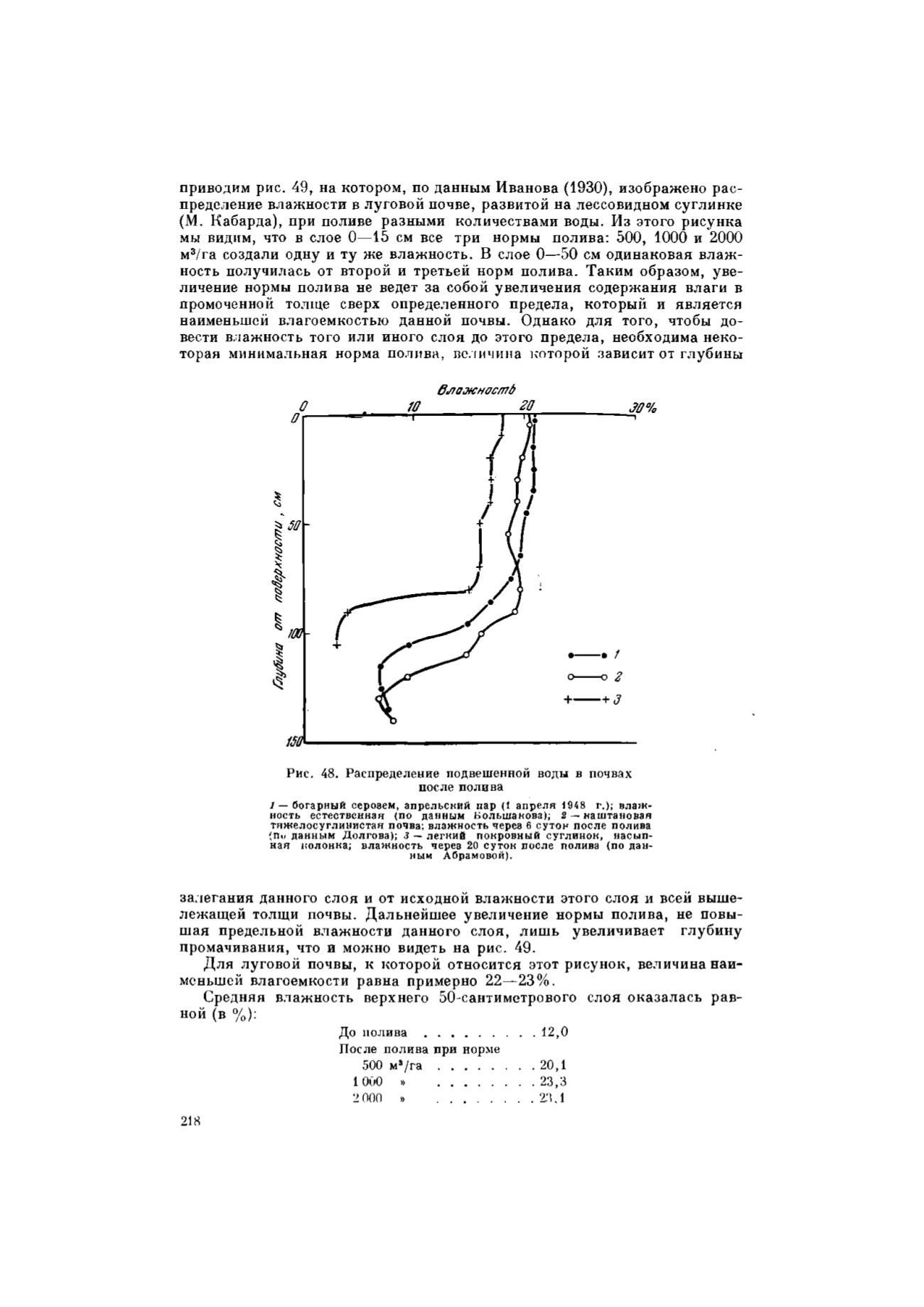

Рис. 48. Распределение подвешенной воды в почвах

после полива

1 — богарный серозем, апрельский пар (1 апреля 1948 г.); влаж-

ность естественная (по данным Большакова);

2 —

каштановая

тяжелосуглинистая почва; влажность через 6 суток после полива

(Пи данным Долгова);

3

— легкий покровный суглинок, насып-

ная колонка; влажность через 20 суток после полива (по дан-

ным Абрамовой).

залегания данного слоя и от исходной влажности этого слоя и всей выше-

лежащей толщи почвы. Дальнейшее увеличение нормы полива, не повы-

шая предельной влажности данного слоя, лишь увеличивает глубину

промачивания, что и можно видеть на рис. 49.

Для луговой почвы, к которой относится этот рисунок, величина наи-

меньшей влагоемкости равна примерно 22—23%.

Средняя влажность верхнего 50-сантиметрового слоя оказалась рав-

ной (в %):

До полива

12,0

После полива при норме

500 м

3

/га

20,1

1000 »

23,3

2 000 »

2'ЛЛ

218

»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии