В скв. № 2 Высоцкого глубиною 27 м, доходящей до воды, с одной

стороны, в скв. № 5 Адамова глубиной 5,5 м, тоже почти доходящей до

воды, и, наконец, в скв. № 10 Нескучанского опытного лесничества, упи-

рающейся в сухой («мертвый») горизонт, в которой подвешенная влага за-

ведомо не смыкается с капиллярной каймой,— мы находим одни и те же

величины влажности, вне пределов капиллярной каймы в скважине № 2

и № 5 равные 21—22%.

Из этих фактов мы вправе сделать два вывода.

Первый вывод— это тот, что мощность промоченной до величины наи-

меньшей влажности почвенно-грунтовой толщи вплоть до 20—25 м ника-

кого заметного влияния на количество удерживаемой воды, т. е. на вели-

чину наименьшей влагоемкости, не оказывает. Иными словами, предель-

ное содержание подвешенной влаги

не зависит от того, насколько велика

глубина промачивания.

Второй вывод заключается в том,

что содержание подвешенной воды в

промоченной толще не зависит от

того, имеет место или нет смыкание

этой воды с подпертой влагой капил-

лярной каймы грунтовых вод.

Последний вывод подтверждается

также наблюдениями Лебедева над

распределением воды в 3-метровой

насыпной колонне лесса, промочен-

ной насквозь, о которых мы подробно

говорили выше (табл. 32). В этой ко-

лонне, начиная с высоты 180 см и

выше,

установилась

постоянная

влажность, равная 22—23%. Под-*

пирающее действие воды распро-

странилось лишь на нижний 180-сан-

тиметровый отрезок.

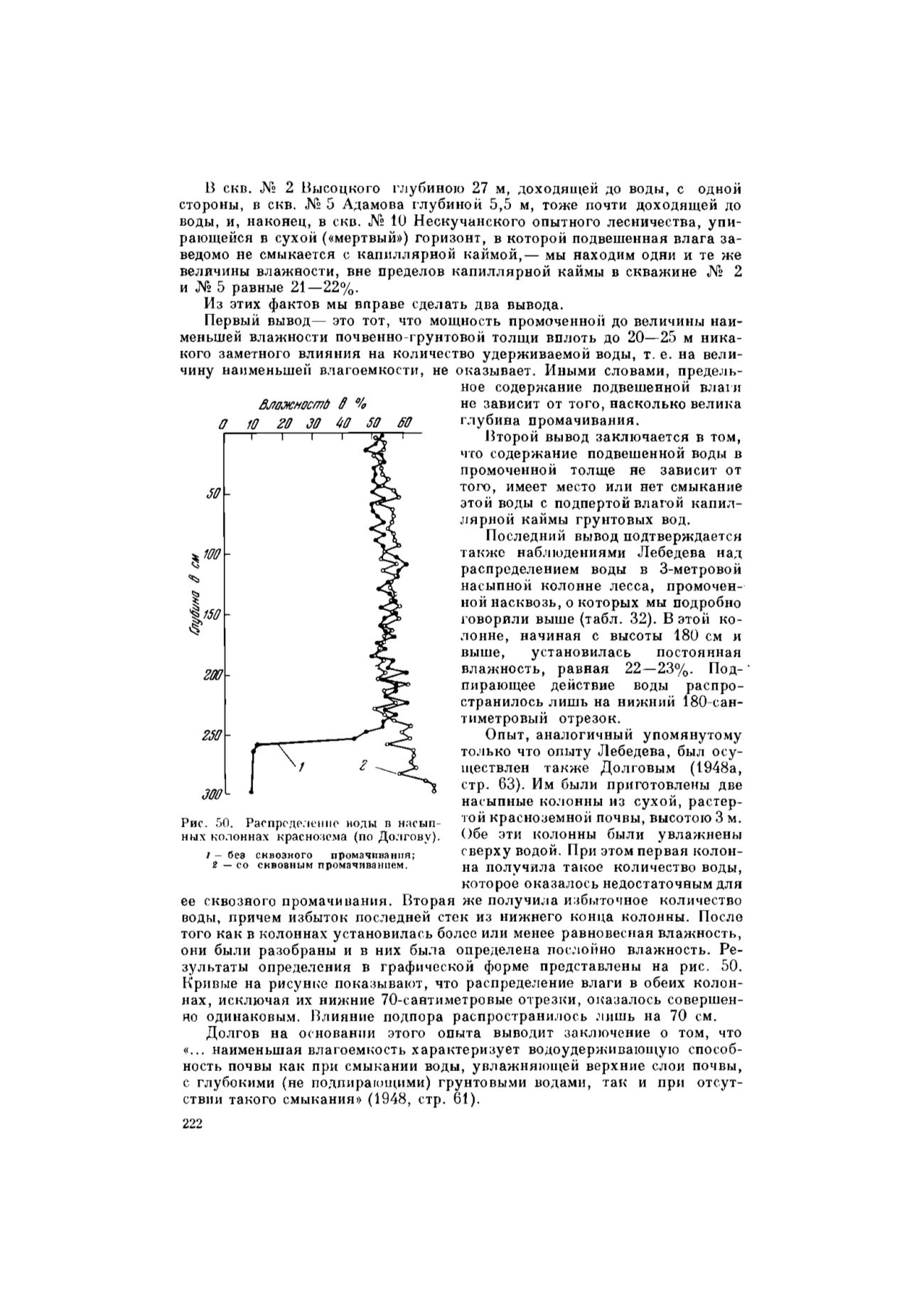

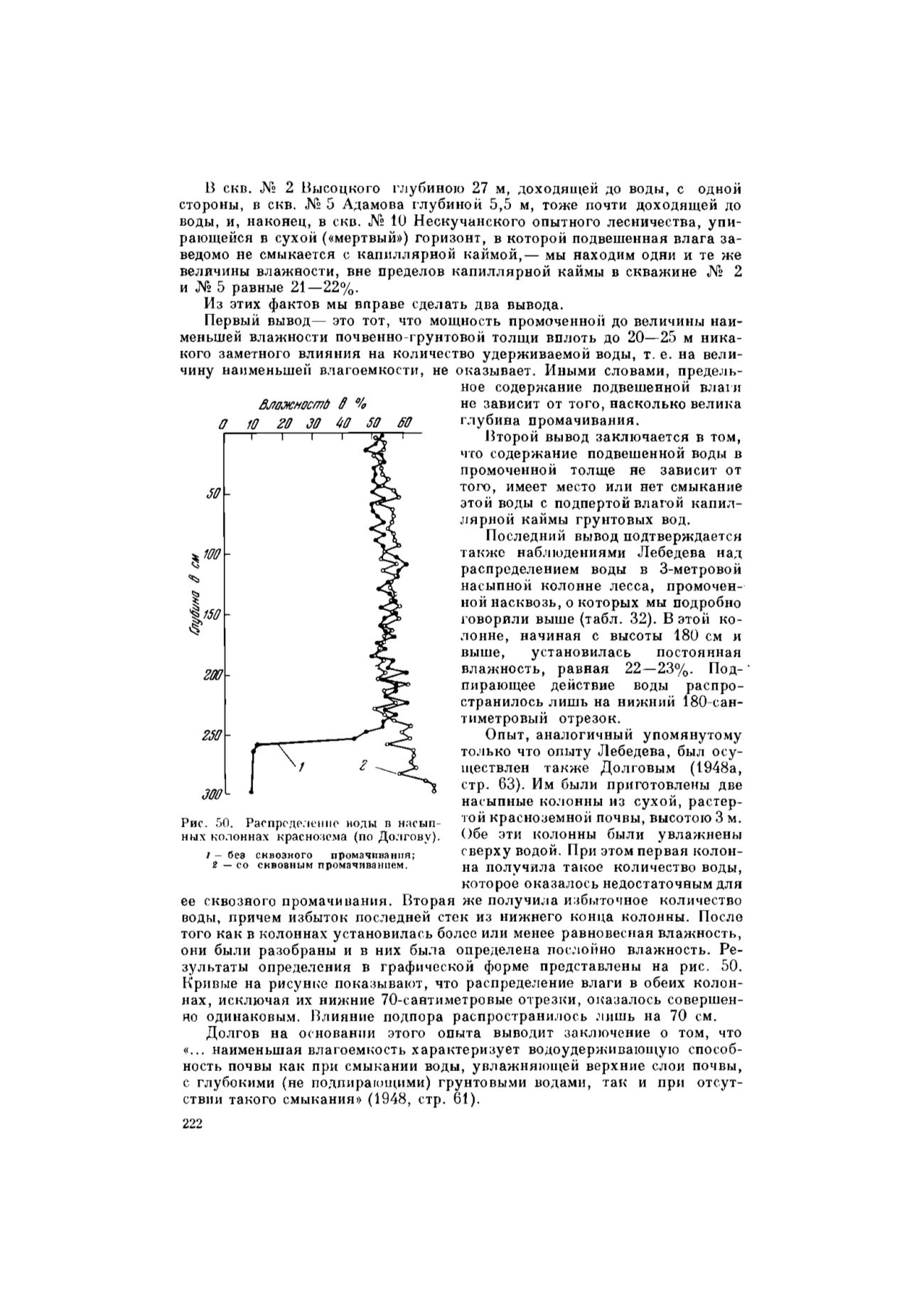

Опыт, аналогичный упомянутому

только что опыту Лебедева, был осу-

ществлен также Долговым (1948а,

стр. 63). Им были приготовлены две

насыпные колонны из сухой, растер-

той красноземной почвы, высотою 3 м.

Обе эти колонны были увлажнены

сверху водой. При этом первая колон-

на получила такое количество воды,

которое оказалось недостаточным для

ее сквозного промачивания. Вторая же получила избыточное количество

воды, причем избыток последней стек из нижнего конца колонны. После

того как в колоннах установилась более или менее равновесная влажность,

они были разобраны и в них была определена послойно влажность. Ре-

зультаты определения в графической форме представлены на рис. 50.

Кривые на рисунке показывают, что распределение влаги в обеих колон-

нах, исключая их нижние 70-сантиметровые отрезки, оказалось совершен-

но одинаковым. Влияние подпора распространилось лишь на 70 см.

Долгов на основании этого опыта выводит заключение о том, что

«... наименьшая влагоемкость характеризует водоудерживающую способ-

ность почвы как при смыкании воды, увлажняющей верхние слои почвы,

с глубокими (не подпирающими) грунтовыми водами, так и при отсут-

ствии такого смыкания» (1948, стр. 61).

Влажность в %

О 10 20 30 40 50 50

Рис. 50. Распределение коды в насып-

ных колоннах краснозема (по Долгову).

/ —без сквозного

промачиванпя;

2 —

со сквозным промачиваннем.

222»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии