характер и прочность связи адсорбируемой воды с почвенными частицами

в процессе адсорбции меняется, причем прочность этой связи постепенно

уменьшается. Это, в свою очередь, может служить указанием на то, что

оболочка сорбированной воды многослойная, т. е. состоит из нескольких

слоев молекул воды, причем каждый из последующих (более внешних)

слоев удерживается меньшими силами, нежели предыдущий.

Андрианов (1937) нашел, что для 26 исследованных им почв толщина

слоя воды, сорбция которой вызывает выделение теплоты смачивания,

варьировала от 1,68 до 4,89 диаметра молекулы воды. В то же время Бе-

ренс (Behrens, 1935) оценивает толщину этого слоя в 1,2 диаметра моле-

кулы воды. Такую же ве-

личину дают Думанскийи

Войцеховский (1948) при-

менительно к крахмалу.

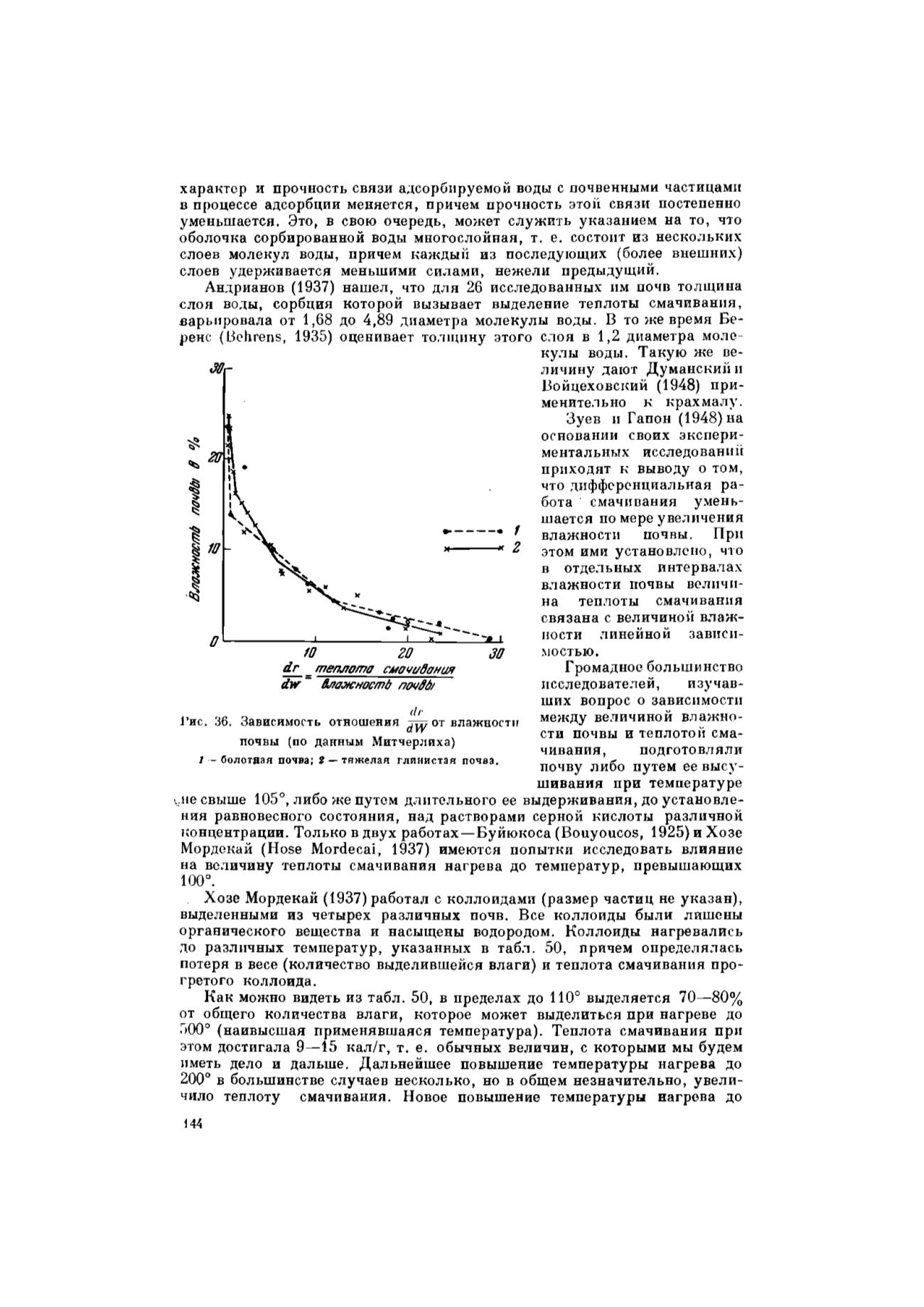

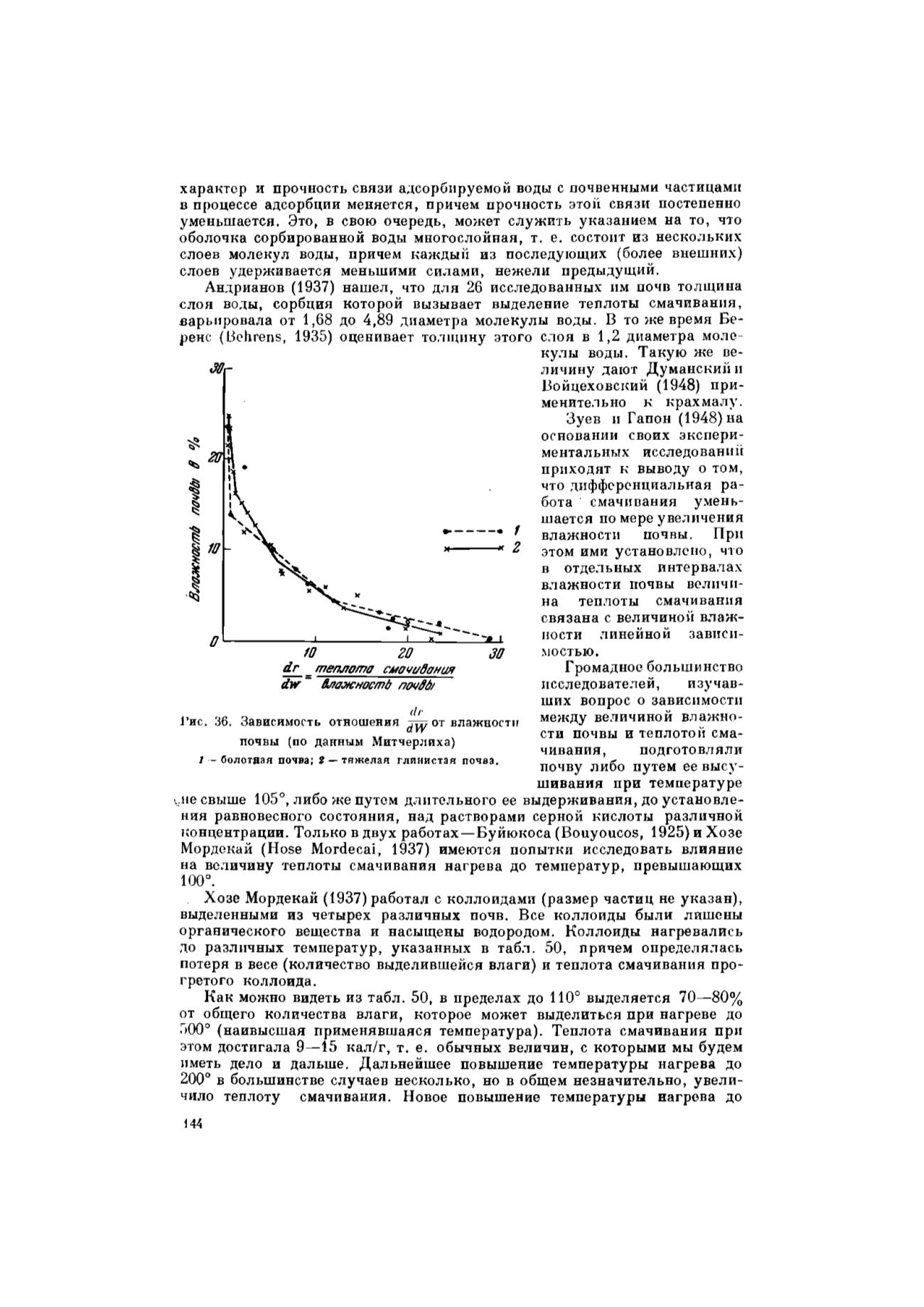

Зуев и Гапон (1948) на

основании своих экспери-

ментальных исследований

приходят к выводу о том,

что дифференциальная ра-

бота смачивания умень-

шается по мере увеличения

влажности

почвы.

При

этом ими установлено, что

в отдельных интервалах

влажности почвы величи-

на теплоты смачивания

связана с величиной влаж-

ности линейной зависи-

мостью.

Громадное большинство

исследователей,

изучав-

ших вопрос о зависимости

между величиной влажно-

сти почвы и теплотой сма-

чивания,

подготовляли

почву либо путем ее высу-

шивания при температуре

v

.iie свыше 105°, либо же путем длительного ее выдерживания, до установле-

ния равновесного состояния, над растворами серной кислоты различной

концентрации. Только в двух работах—Буйюкоса (Bouyoucos, 1925) и Хозе

Мордекай (Hose Mordecai, 1937) имеются попытки исследовать влияние

на величину теплоты смачивания нагрева до температур, превышающих

100°.

Хозе Мордекай (1937) работал с коллоидами (размер частиц не указан),

выделенными из четырех различных почв. Все коллоиды были лишены

органического вещества и насыщены водородом. Коллоиды нагревались

до различных температур, указанных в табл. 50, причем определялась

потеря в весе (количество выделившейся влаги) и теплота смачивания про-

гретого коллоида.

Как можно видеть из табл. 50, в пределах до 110° выделяется 70—80%

от общего количества влаги, которое может выделиться при нагреве до

500° (наивысшая применявшаяся температура). Теплота смачивания при

этом достигала 9—15 кал/г, т. е. обычных величин, с которыми мы будем

иметь дело и дальше. Дальнейшее повышение температуры нагрева до

200° в большинстве случаев несколько, но в общем незначительно, увели-

чило теплоту смачивания. Новое повышение температуры нагрева до

Гис. 36. Зависимость отношения ^ ^ от влажности

почвы (по данным Митчерлиха)

1 — болотная почва;

2

— тяжелая глинистая почва.

144

»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии