Далее, связанная вода отличается тем, что она замерзает при темпе-

ратуре значительно более низкой, чем 0°, причем часть связанной воды

не замерзает даже при понижении температуры до —78°. Это явление было

установлено Буйюкосом и Маккулем (Bouyoucos and McCool, 1916).

Эти исследователи, занимаясь изучением зависимости между концент-

рацией почвенного раствора и величиной понижения точки замерзания

почв, обнаружили, что при охлаждении почвы до температур значительно

более низких, чем 0°, замерзает не вся вода, содержащаяся в почве. Эту

не замерзающую воду Буйюкос назвал несвободной водой. Измеряя коли-

чество воды, не замерзающей при разных температурах, Буйюкос обна-

ружил, что несвободная вода, не замерзающая при охлаждении почвы

до —4°, может быть поделена

на две категории: связанную

воду, которая не замерзает

при переохлаждении и до

—78°, и «капиллярно-адсор-

бированную» воду, которая

замерзает в промежутке меж-

ду—4 и — 78°. Общее содер-

жание несвободной воды ока-

залось значительно превы-

шающим гигроскопическую

влажность почвы (воздушно-

сухой), как это можно видеть

из табл. 45.

Об относительном содер-

жании всей несвободной вла-

ги и влаги связанной может

дать представление таб/i. 46,

которую мы заимствуем с

некоторыми

сокращениями

из другой работы того же

автора (Bouyoucos, 1921).

Содержание несвободной

воды оказалось находящимся

в тесной коррелятивной свя-

зи с теплотой смачивания

1

, что доказывается данными табл. 47, заим-

ствуемой нами из одной из работ Буйюкоса (1918).

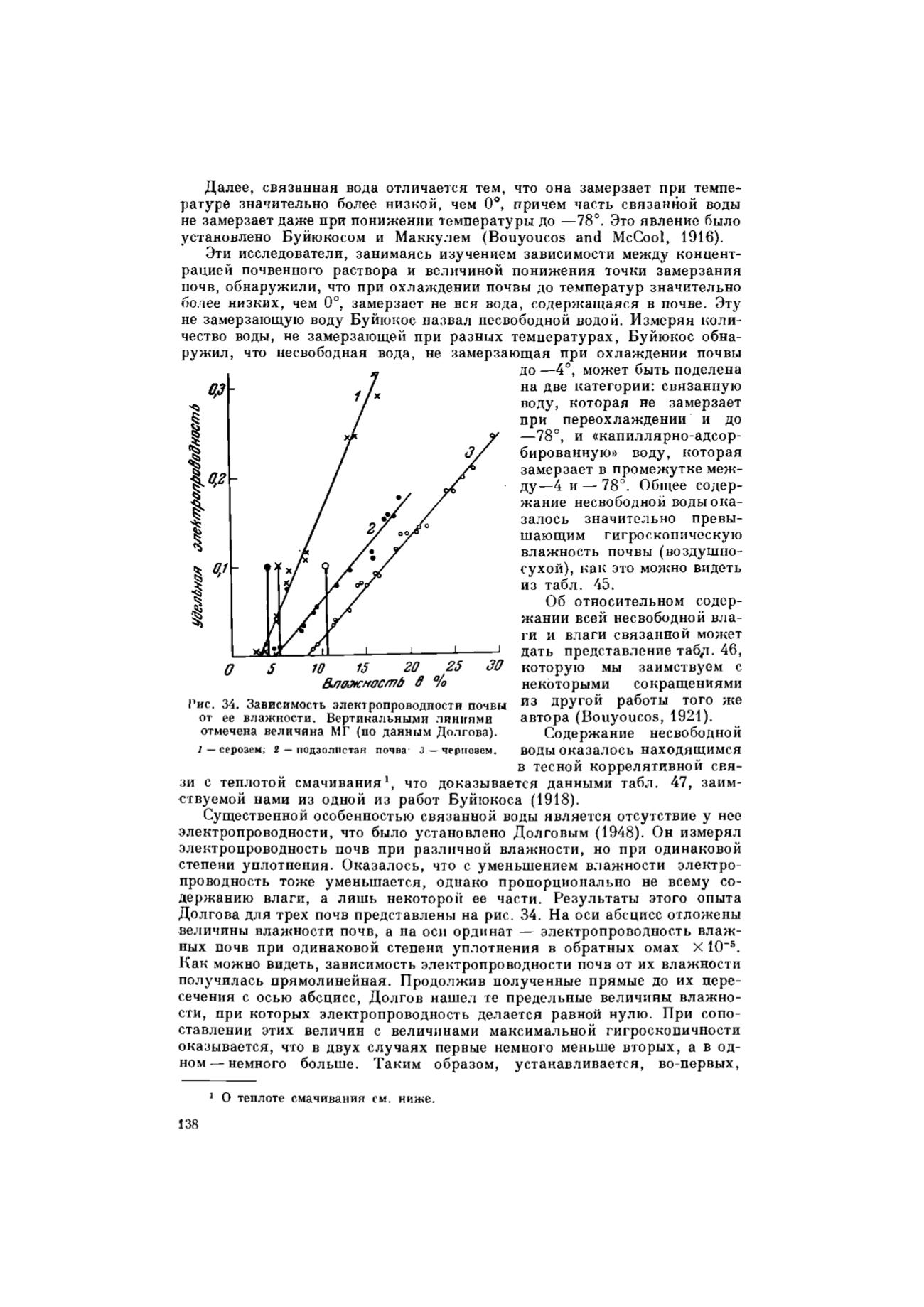

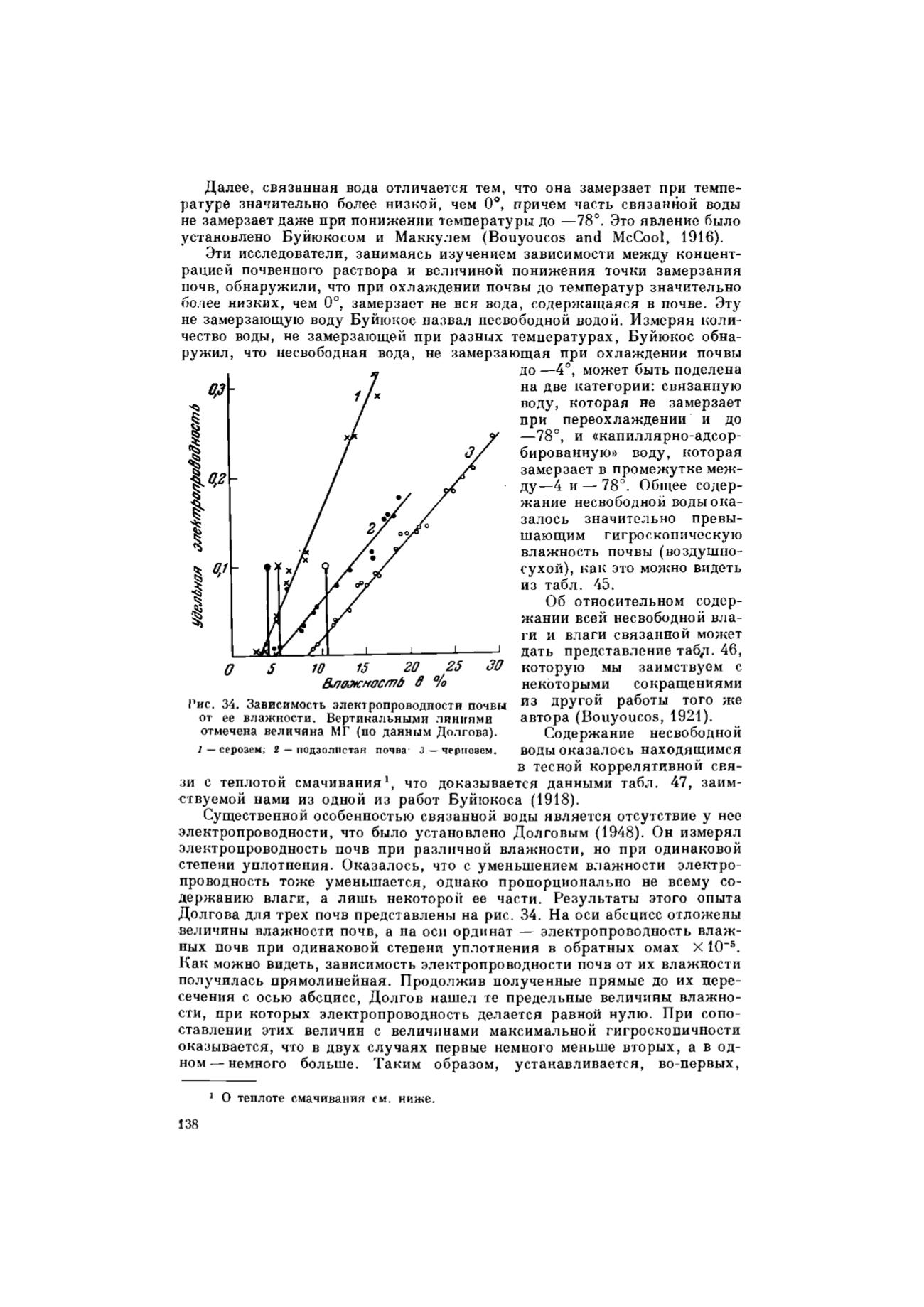

Существенной особенностью связанной воды является отсутствие у нее

электропроводности, что было установлено Долговым (1948). Он измерял

электропроводность почв при различной влажности, но при одинаковой

степени уплотнения. Оказалось, что с уменьшением влажности электро-

проводность тоже уменьшается, однако пропорционально не всему со-

держанию влаги, а лишь некоторой ее части. Результаты этого опыта

Долгова для трех почв представлены на рис. 34. На оси абсцисс отложены

величины влажности почв, а на оси ординат — электропроводность влаж-

ных почв при одинаковой степени уплотнения в обратных омах X 10~

5

.

Как можно видеть, зависимость электропроводности почв от их влажности

получилась прямолинейная. Продолжив полученные прямые до их пере-

сечения с осью абсцисс, Долгов нашел те предельные величины влажно-

сти, при которых электропроводность делается равной нулю. При сопо-

ставлении этих величин с величинами максимальной гигроскопичности

оказывается, что в двух случаях первые немного меньше вторых, а в од-

ном— немного больше. Таким образом, устанавливается, во-первых,

Влажное/яд в %

Рис. 34. Зависимость электропроводности почвы

от ее влажности. Вертикальными линиями

отмечена величина МГ (по данным Долгова).

1 — серозем;

2 —

подзолистая почва- 3 — черноэем.

1

О теплоте смачивания см. ниже.

138»

Электронная к ига СКБ ГНУ Россельхозакадемии