слоя жидкости находится в обратной зависимости от давления, оказы-

ваемого на пластинки. В опытах Дерягина со слюдой при минимальной

величине давления в 4,4 г/см

2

вода создавала слой толщиной 1,2—2,1

раздвигая на это расстояние пластинки слюды. Эта величина соответст-

вует 4300—7500 диаметрам молекулы воды.

Таким образом, из опытов Дерягина следует, что пленка прочно удер-

живаемой воды может состоять из сотен и тысяч молекулярных слоев.

Можно ли результаты опытов Дерягина пытаться непосредственно

прилагать к явлениям связывания воды почвами? Существенным возра-

жением против такой попытки является тот факт, что все свои опыты Деря-

гин производил с большими плоскими поверхностями, в то время как поч-

ва состоит из мелких частиц разнообразной формы. Однако в этом послед-

нем отношении все частицы можно грубо подразделить на две группы.

Первая из них характеризуется тем, что частицы имеют трехмерную

форму, нередко будучи еще и окатаны; условной моделью для них можно

считать шар. К этой группе относятся частицы кварца, полевых шпатов и

некоторых других, менее распространенных первичных минералов, вхо-

дящие главным образом в состав фракции крупнее 0,001 мм. Вторая груп-

па характеризуется пластинчатой, слюдообразной формой своих частиц.

К этой группе относятся частицы наиболее распространенных глинных

минералов (монтмориллонита, каолинита и др.), пластинчатая форма

которых в недапнее время окончательно установлена при помощи элек-

тронного микроскопа.

При разрешении вопроса о приложимости к этим двум группам ча-

стиц выводов Дерягина прежде всего возникает сомнение в приложимости

их к первой группе частиц. Выше, обсуждая вопрос о толщине оболочки

гигроскопической влаги, мы уже указывали на то, что с уменьшением раз-

мера частиц и увеличением, следовательно, кривизны их поверхности

толщина слоя сорбированной воды уменьшается. Происходит это потому,

что чем больше кривизна поверхности, тем больше градиент падения си-

лового поля. Поэтому казалось бы, что на поверхностях таких частиц

с большей, в общем, кривизной их поверхности толщина пленок связан-

ной воды должна быть меньше, чем найденная Дерягиным.

Фактического материала, который позволял бы проверить этот вывод,

в литературе можно найти весьма мало — в связи с большими эксперимен-

тальными трудностями. Однако некоторые данные все же имеются, хотя

методика их получения не может быть названа безупречной.

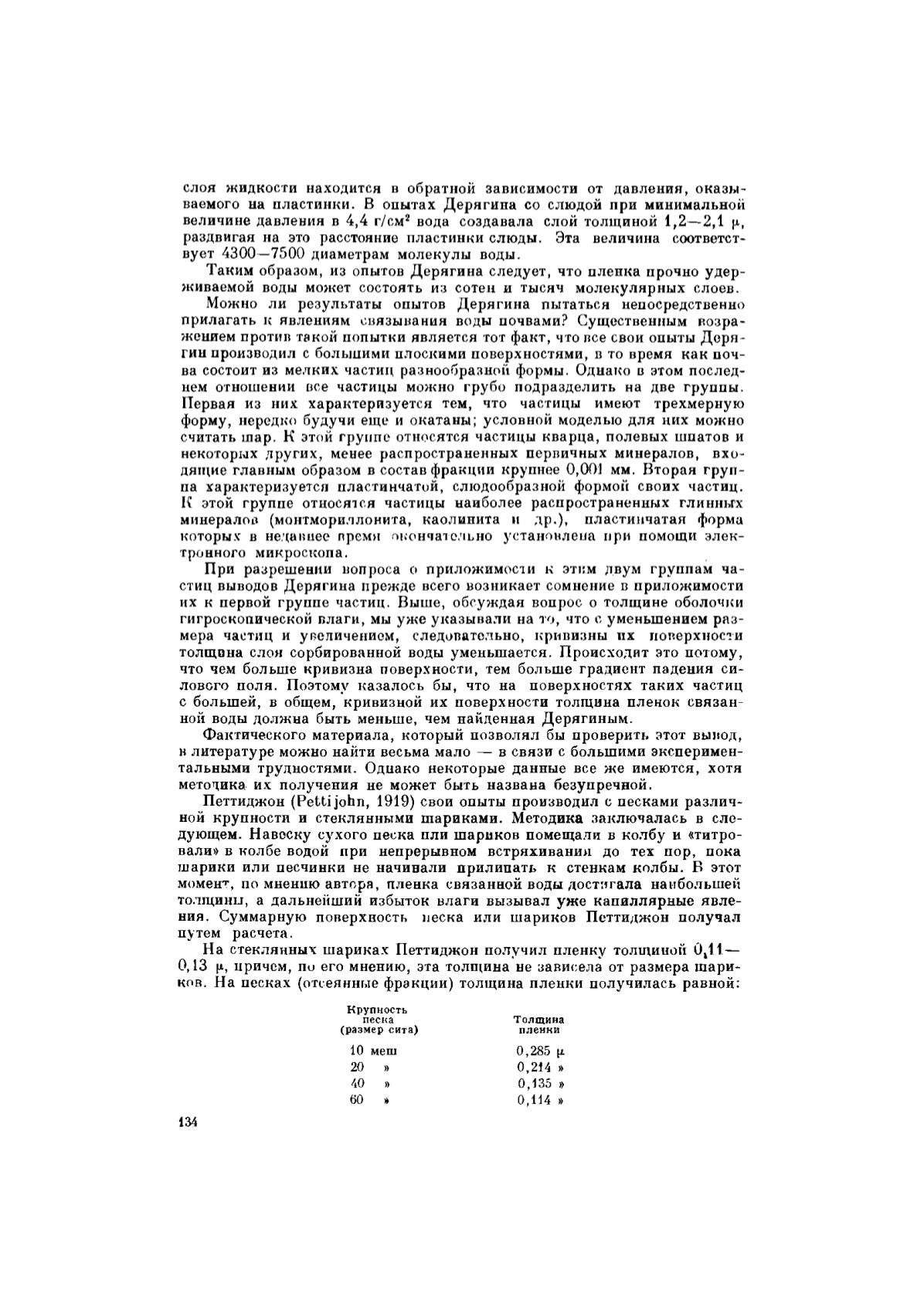

Петтиджон (Petti john, 1919) свои опыты производил с песками различ-

ной крупности и стеклянными шариками. Методика заключалась в сле-

дующем. Навеску сухого песка пли шариков помещали в колбу и «титро-

вали» в колбе водой при непрерывном встряхивании до тех пор, пока

шарики или песчинки не начинали прилипать к стенкам колбы. В этот

момент, по мнению автора, пленка связанной воды достигала наибольшей

толщины, а дальнейший избыток влаги вызывал уже капиллярные явле-

ния. Суммарную поверхность песка или шариков Петтиджон получал

путем расчета.

На стеклянных шариках Петтиджон получил пленку толщиной 0J1 —

0,13

нричем, пи его мнению, эта толщина не зависела от размера шари-

ков. На песках (отсеянные фракции) толщина пленки получилась равной:

Крупность

песка

(размер сита)

Толщина

пленки

10 меш

20 »

40 »

60 »

0,285 (л

0,214 »

0,135 »

0,114 »

134»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии