культурного пастбища и по сравнению с чистой водой способствуют на

коплению в почве нитратного, аммиачного и легкогидролизуемого азота,

что улучшает пищевой режим, создает лучшие условия для роста паст

бищных трав и повышения урожая (В. П. Спасов, 1970).

В. В. Игнатова (1967) указывает, что биологическая активность

почвы при зимнем поливе сточными водами нормой 5000 м3/га по всем

группам микроорганизмов в 9 раз выше, чем в почве неорошаемых уча

стков, и в 2 раза выше, чем на участках с вегетационными поливами.

При орошении сточной водой небольшими нормами плодородие почвы,

как правило, повышается. Со сточными водами растение получает опре

деленную норму и воды и пищи в сроки, регулируемые человеком. Это

дает возможность, как указывалось выше, направлять до известной сте

пени ход почвенных биологических процессов. По мнению Е. Д. Коре-

нюк (1971), полив очищенными сточными водами способом дождевания

может найти широкое применение при орошении долголетних культур

ных пастбищ.

Орошение сточными водами проводится независимо от времени го

да и погодных условий. Этим оно и отличается от обычного орошения,

которое проводят лишь в период вегетации, и только в определенные

сроки, в соответствии с потребностью растений во влаге. Более десяти

лет назад в нашей стране началась детальная разработка^вопросов ис

пользования сточных вод для орошения культурных пастбищ. Орошение

сточными водами применяется в основном для кормовых и технических

культур. Особенно оно эффективно для орошения многолетних трав,

при этом получают 8—12 тыс. корм. ед. с 1 га.

Высокая эффективность орошения лугопастбищных трав сточными

водами объясняется в основном двумя причинами: их спосЬбностыо

хорошо усваивать питательные вещества и значительным усилением ин

тенсивности ростовых процессов при высокой влагообеспеченности.

Травы используют 38—40% общего количества питательных ве

ществ, содержащихся в сточных водах, тогда как пропашные — только

12—15%. А коэффициент транспирации луговых растений в 2—3 раза

выше, чем, например, сахарной свеклы, зерновых культур и картофеля.

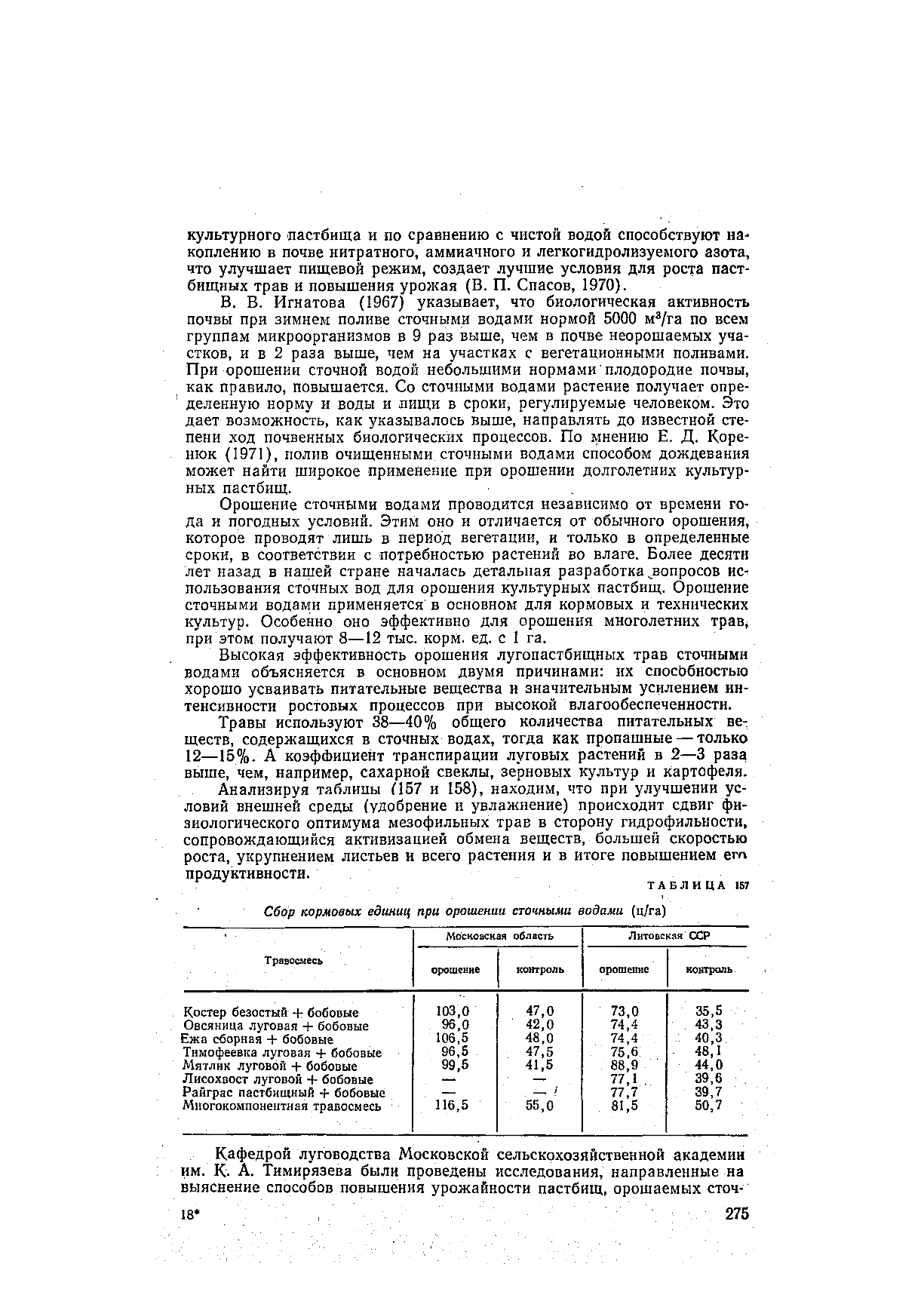

Анализируя таблицы П57 и 158), находим, что при улучшении ус

ловий внешней среды (удобрение и увлажнение) происходит сдвиг фи

зиологического оптимума мезофильных трав в сторону гидрофильности,

сопровождающийся активизацией обмена веществ, большей скоростью

роста, укрупнением листьев и всего растения и в итоге повышением era

продуктивности.

Т А Б Л И Ц А 157

Сбор кормовых единиц при орошении сточными водами

(ц/га)

Травосмесь

Московская область

Литовская ССР

орошение

контроль

орошение

контроль

Костер безостый + бобовые

103,0

47,0

73,0

35,5

Овсяница луговая + бобовые

96,0

42,0

74,4

43,3

Ежа сборная + бобовые

106,5

48,0

74,4

40,3

Тимофеевка луговая + бобовые

96,5

47,5

75,6

48,1

Мятлик луговой + бобовые

99,5

41,5

88,9

44,0

Лисохвост луговой + бобовые

— —: '

77,1

39,6 .

Райграс пастбищный -Ь бобовые

—

— /

77,7

39,7

Многокомпонентная травосмесь

116,5

55,0

81,5

50,7

Кафедрой луговодства Московской сельскохозяйственной академии

им. .К* А. Тимирязева были проведены исследования, направленные на

выяснение способов повышения урожайности пастбищ, орошаемых сточ-

18*

275

Научная электронная биб иотека ЦНСХБ