ходит. Эта форма флуктуации свойственна монодоминантным фи-

тоценозам, в особенности если они образованы небольшим числом

видов, а преобладающее растение относится к абсолютным доми

нантам. В таких фитоценозах, даже в годы значительных откло

нений условий произрастания от средних, из-за отсутствия поми

мо доминирующего вида других растений, способных быть здесь

доминантами, всегда преобладает один вид, хотя его относитель

ное участие от года к году может варьироваться.

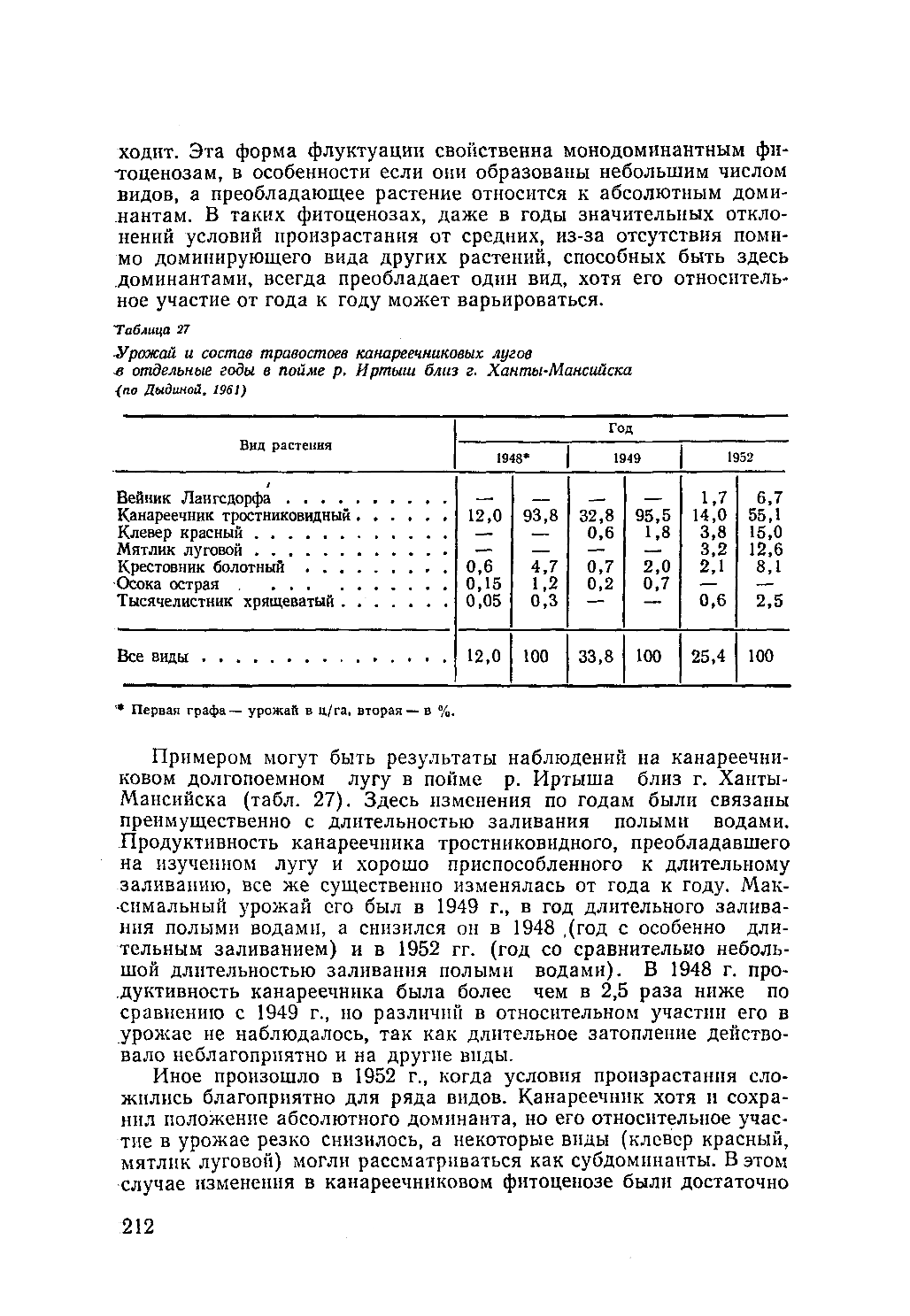

Таблица 27

Урожай и состав травостоев канареечниковых лугов

я отдельные годы в пойме р. Иртыш близ г. Ханты-Мансийска

{по Дыдиной

,

1961)

Вид растения

1948*

|

Год

1949

1952

/

Вейник Лангсдорфа....................................

1 -

_

1,7 6,7

Канареечник тростниковидный

12,0 93,8 32,8

95,5

14,0 55,1

Клевер красный...........................................

— —

0 ,6

1.8

3 ,8 15,0

Мятлик луговой...........................................

—

—

—

------

3 ,2 12,6

Крестовник боло тны й ................................

0 ,6

4 ,7 0 ,7 2 ,0 2,1 8,1

Осока острая ...............................................

0,15 1,2 0 ,2 0 ,7

— —

Тысячелистник хрящеватый . ....................

0,05 0 ,3

—

—

0 ,6 2 ,5

Все в и д ы ........................................... * . .

12,0 100 33,8 100 25,4 100

’*

Первая графа — урожай в ц/га, вторая — в %.

Примером могут быть результаты наблюдений на канареечни-

ковом долгопоемном лугу в пойме р. Иртыша близ г. Ханты-

Мансийска (табл. 27). Здесь изменения по годам были связаны

преимущественно с длительностью заливания полыми водами.

Продуктивность канареечника тростниковидного, преобладавшего

на изученном лугу и хорошо приспособленного к длительному

заливанию, все же существенно изменялась от года к году. Мак

симальный урожай его был в 1949 г., в год длительного залива

ния полыми водами, а снизился он в 1948 ,(Г°Д с особенно дли

тельным заливанием) и в 1952 гг. (год со сравнительно неболь

шой длительностью заливания полыми водами). В 1948 г. про

дуктивность канареечника была более чем в 2,5 раза ниже по

сравнению с 1949 г., но различий в относительном участии его в

урожае не наблюдалось, так как длительное затопление действо

вало неблагоприятно и на другие виды.

Иное произошло в 1952 г., когда условия произрастания сло

жились благоприятно для ряда видов. Канареечник хотя и сохра

нил положение абсолютного доминанта, но его относительное учас

тие в урожае резко снизилось, а некоторые виды (клевер красный,

мятлик луговой) могли рассматриваться как субдоминанты. В этом

случае изменения в канареечниковом фитоценозе были достаточно

212

Научная электронная библиотека ЦНСХБ