V класса длина крон была 1,0 м, шиирна 0,5 м, проекция 0,6 м2, а фор

ма * туповершинной, зонтиковидной (Нестерович, Маргайлик, 1969).

Изменяется наклон ветвей; у сильно угнетенных .особей, хуже обеспе

ченных светом, они приобретают более горизонтальное направление.

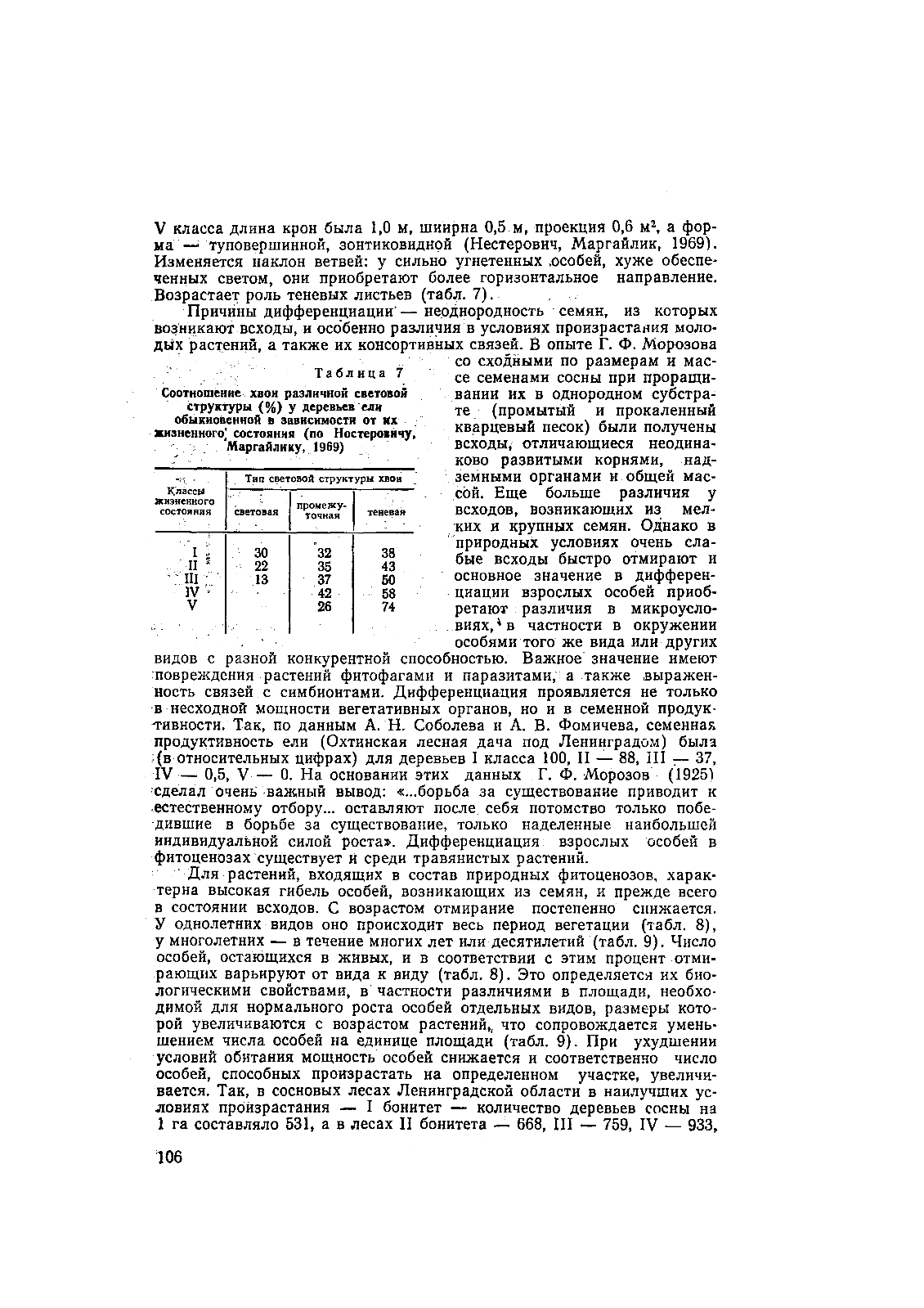

Возрастает роль теневых листьев (табл. 7).

Причины дифференциации'— неоднородность семян, из которых

возникают всходы, и особенно различия в условиях произрастания моло

дых растений, а также их консортивных связей. В опыте Г. Ф. Морозова

со сходными по размерам и мас-

Т а б л и ц а 7

Соотношение хвои различной световой

структуры (%) у деревьев ели

обыкновенной в зависимости от их

жизненного) состояния (по Ностеровичу,

Маргайлику, 1969)

Классы

жизненного

состояния

Тип световой структуры хвои

световая промежуточная теневая

I

1

30

32

38

II *

22

35

43

III

13

37

50

IV *

42

58

V

26

74

се семенами сосны при проращи

вании их в однородном субстра

те (промытый и прокаленный

кварцевый песок) были получены

всходы, отличающиеся неодина

ково развитыми корнями, над

земными органами и общей мас

сой. Еще больше различия у

всходов, возникающих из мел

ких и крупных семян. Однако в

природных условиях очень сла

бые всходы быстро отмирают и

основное значение в дифферен

циации взрослых особей приоб

ретают различия в микроусло

виях, *в частности в окружении

особями того же вида или других

видов с разной конкурентной способностью. Важное значение имеют

повреждения растений фитофагами и паразитами, а также выражен

ность связей с симбионтами. Дифференциация проявляется не только

в несходной мощности вегетативных органов, но и в семенной продую

живности. Так, по данным А. Н. Соболева и А. В. Фомичева, семенная

продуктивность ели (Охтинская лесная дача под Ленинградом) была

;(в относительных цифрах) для деревьев I класса 100, II — 88, III — 37,

IV — 0,5, V

0. На основании этих данных Г. Ф. Морозов (1925)

сделал очень важный вывод: с,..борьба за существование приводит к

естественному отбору... оставляют после себя потомство только побе

дившие в борьбе за существование, только наделенные наибольшей

индивидуальной силой роста». Дифференциация взрослых особей в

фитоценозах существует и среди травянистых растений.

Для растений, входящих в состав природных фитоценозов, харак

терна высокая гибель особей, возникающих из семян, и прежде всего

в состоянии всходов. С возрастом отмирание постепенно снижается.

V однолетних видов оно происходит весь период вегетации (табл. 8),

у многолетних — в течение многих лет или десятилетий (табл. 9). Число

особей, остающихся в живых, и в соответствии с этим процент отми

рающих варьируют от вида к виду (табл. 8). Это определяется их био

логическими свойствами, в частности различиями в площади, необхо

димой для нормального роста особей отдельных видов, размеры кото

рой увеличиваются с возрастом растений,, что сопровождается умень

шением числа особей на единице площади (табл. 9). При ухудшении

условий обитания мощность особей снижается и соответственно число

особей, способных произрастать на определенном участке, увеличи

вается. Так, в сосновых лесах Ленинградской области в наилучших ус

ловиях произрастания — I бонитет — количество деревьев сосны на

1 га составляло 531, а в лесах II бонитета — 668, III — 759, IV — 933,

106

Научная электронная библиотека ЦНСХБ