товник ланцетно-гребенчатый, кочедыжник женский, ландыш; в ельни-:

ке — костяника, кислица, вероника дубравная. Сосна, способствуя

пышному разрастанию кустарников и трав, косвенно менее благоприят

но, чем ель, влияет на мхи. Так как кро

нами сосны атмосферные осадки задер

живаются меньше, чем кронами ели,

сосновые насаждения лучше ельников

обеспечены водой. Оподзоленность поч

вы в сосняках также менее выражена.

Масса подстилки в ельниках больше

(8,7 т/га), чем в сосняках (4,2 т/га), что

связано с медленным разложением опа-

да ели. Об этом можно судить, напри

мер, по степени разложения хлопчатобу

мажной ткани: за год она разложилась

в ельнике на 58,9, в сосняке — на 82,2%.'

Очень большие различия установлены в

составе зоокомпонентов и макромице-

тов: так, дождевых червей на 1 м2 было

в ельнике 131, в сосняке — 221 (Дылис

и др., 1973).

КОНКУРЕНТНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВИДОВ

РАСТЕНИИ

1

Различают общую и локальную конкурентную способность видов.

Первая характеризуется размерами ареала вида и способностью со

хранять или даже расширять его; типами фитоценозов, в состав кото

рых входит вид, и занимаемой ими площадью; положением вида в соот

ветствующих фитоценозах. Вторая — положением вида в определенном

фитоценозе и его изменчивостью в течение года, по годам и под влия

нием краткосрочных внешних воздействий. То, что вид устойчиво су^

ществует в фитоценозе, занимая в нем относительно небольшое положе

ние, означает, что он достаточно конкурентоспособен, чтобы входить в

его состав, но менее конкурентоспособен по сравнению с видами, учас

тие которых в фитоценозе более значительно. В связи с этим можно

говорить об относительной конкурентоспособности вида. Она изменяет

ся в зависимости от возраста его особей, от того, с какими видами он

совместно произрастает, условий среды, их устойчивости или перемен

ности в течение года и от года к году.

Конкурентная мощность видов определяется их экологическими и

биологическими свойствами, а также гомеостатичностью их взаимоот

ношений с консортами, наличием положительно влияющих консортов

(например, симбионтов), отсутствием или слабой активностью консор

тов, воздействующих отрицательно (фитофагов, фитопаразитов). В ка

честве примеров значения консортов в определении конкурентной спо-.

собности видов растений можно привести следующие: паразитный

гриб — снежная плесень

(Herpotria nigra),

имеющий низкий оптимум

температуры, поражает хвою молодых хвойных деревьев, но не вредит

лиственным деревьям. В результате конкурентные отношения склады

ваются в пользу листопадных пород (Ellenberg, 1978). Овес поражает

ся нематодой

(Heterodera avenae),

а ячмень нет, поэтому в смешанном

посеве овса с ячменем в отсутствие нематоды овес вытесняет ячмень,

в то время как при воздействии нематоды наблюдается обратное (Har

per, 1977). При совместном выращивании сои с просом ее урожай был

в отсутствие симбиоза с клубеньковой бактерией 2 г, а при инокуля

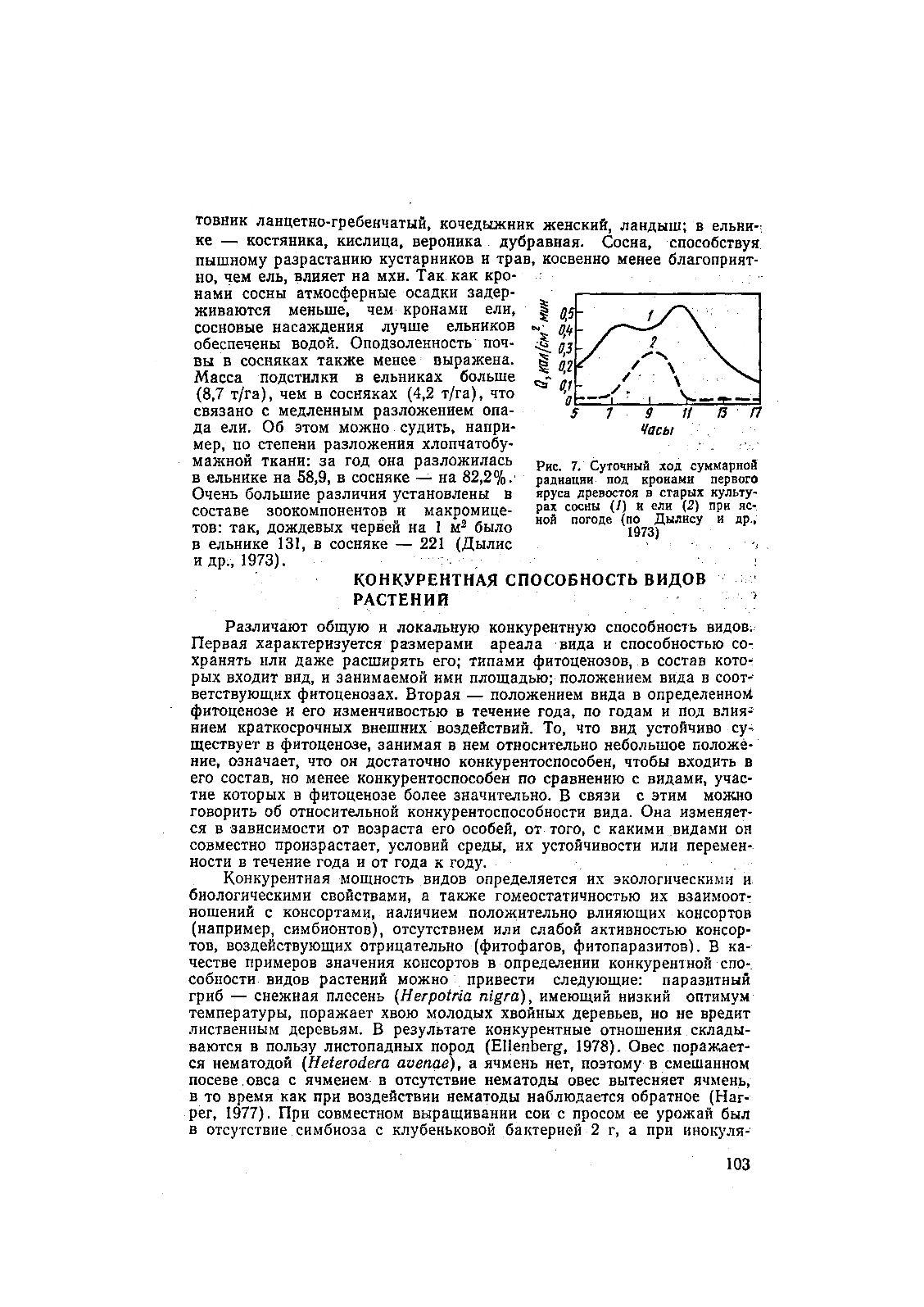

Рис. 7. Суточный ход суммарной

радиации под кронами первого

яруса древостоя в старых культу

рах сосны (/) и ели

(2)

при яс

ной погоде (по Дылису и др.,

103

Научная электронная библиотека ЦНСХБ