78

В) Вместе съ уменыпешемъ, по мере углублешя, гумуса, уменьшается въ почвахъ и количе-

ство

Р%0

6

и

N,

и притомъ чрезвычайно постепенно

1

). Да оно и понятно, такъ какъ накоплеше

въ почве всЬхъ этихъ, большею частш

вторичныхъ

(по времени появлетя въ почве) составпыхъ частей

должно происходить,

до некоторой степени

, одновременно и во взаимной связи. Отсюда выводъ та-

кой: где въ почве меньше гумуса, тамъ должно быть меньше и -Р

3

0

5

и

N,

и наоборотъ

2

). И

дей-

ствительно, въ вышеприведенной таблице г. К. Шмидта видно, что это характерное совпадете замечается

не только по вертикальному (по мере углубления въ почву), но и по горизонтальному направлетямъ,—

относительно почвъ различныхъ местностей. Въ доказательство этого последпяго заключешя, мы по-

мещаемъ здесь (табл. № 12) несколько цифръ, взятыхъ нами изъ Шмидтовской таблицы № 11 А

3

).

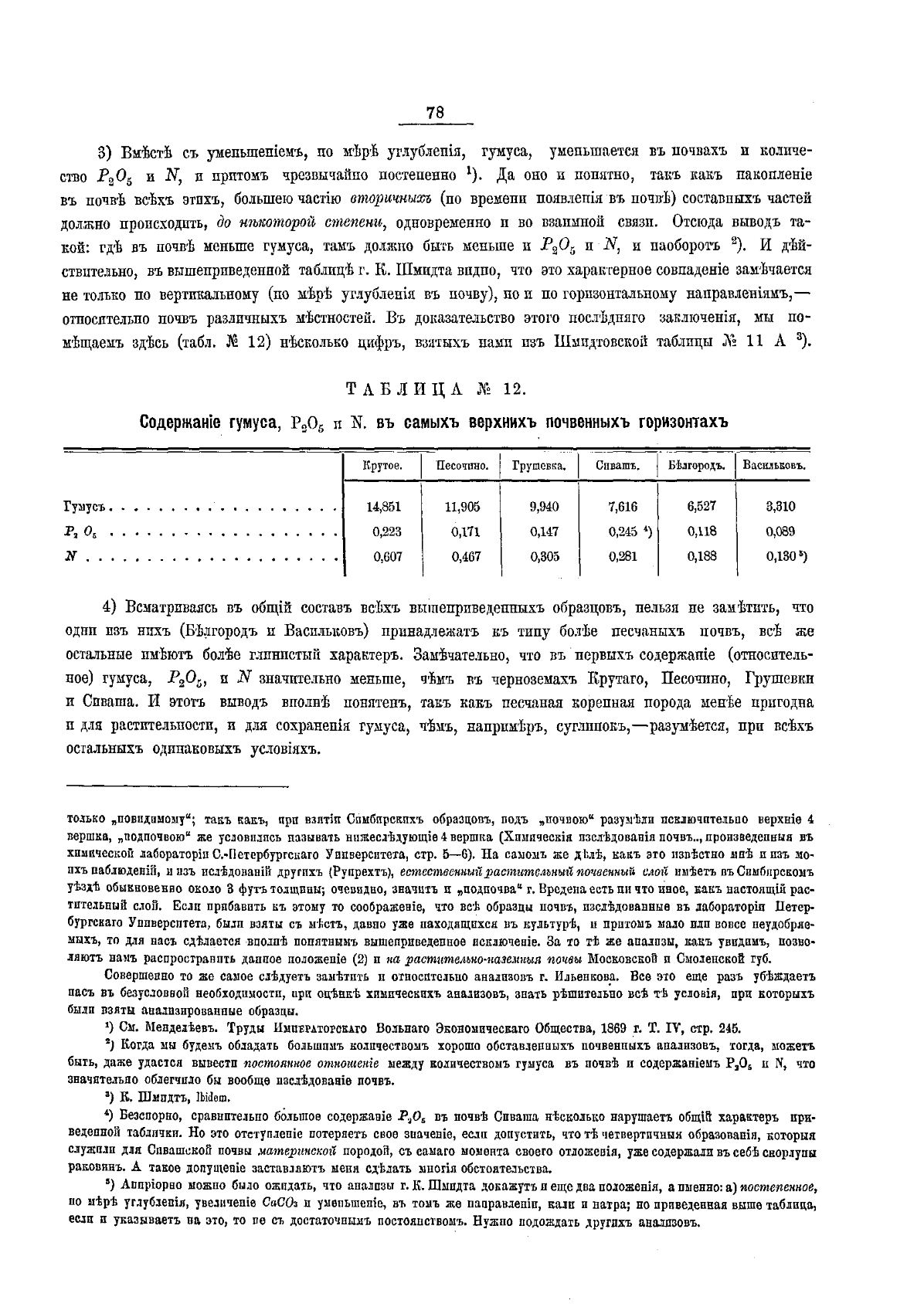

Т А Б Л И Ц А № 12.

Содержаше гумуса,

Р

2

0

5

и N.

въ самыхъ верхнихъ почвенныхъ горизонтахъ

Крутое.

Песочино.

Грушевка.

Сивашъ.

Белгородъ. Васильковъ.

Гумусъ

14,851

11,905

9,940

7,616

6,527

3,310

О,

0,223

0,171

0,147

0,245

4

)

0,118

0,089

0,607

0,467

0,305

0,281

0,188

0,130

5

)

4) Всматриваясь въ обпцй составъ всехъ вышеприведенныхъ образцовъ, нельзя не заметить, что

одни изъ нихъ (Белгородъ и Васильковъ) принадлежатъ къ типу более песчаныхъ почвъ, все же

остальные нмеютъ более глинистый характеръ. Замечательно, что въ нервыхъ содержаше (относитель-

ное) гумуса,

и

N значительно меньше, чемъ въ черноземахъ Ерутаго, Песочино, Грушевки

и Сиваша. И этотъ выводъ вполне понятенъ, такъ какъ песчаная коренная порода менЬе пригодна

и для растительности, и для сохранешя гумуса, чемъ, напримеръ, суглинокъ,—разумеется, при всехъ

остальныхъ одинаковыхъ услов1яхъ.

только „повидимому"; такъ какъ, при взятш Спыбпрскпхъ образцовъ, подъ „почвою" разумели исключительно верхше 4

вершка, „подпочвою" же условились называть нпжеследукище 4 вершка (Хпмичестя пзслйдовашя почвъ.., произведенныя въ

химической лабораторш С.-Иетербургскаго Университета, стр. 5—6). На самомъ же дЬле, какъ это известно мне и изъ мо-

пхъ наблюденШ, и изъ нследоватй другихъ (Рупрехтъ),

естественный растительный почвенный слой

им-Ьетъ въ Симбирскомъ

уЬзд-Ь обыкновенно около 3 футъ толщины; очевидно, значить и „подпочва" г. Вредена есть ни что иное, какъ настояний рас-

тительный слой. Если прибавить къ этому то соображеые, что вс£ образцы почвъ, изследованные въ лабораторш Детер-

бургскаго Университета, были взяты съ мЬстъ, давно уже находящихся въ культур^, и притомъ мало илп вовсе неудобряе-

мыхъ, то для пасъ сделается вполне понятнымъ вышеприведенное исключеше. За то rfc же анализы, какъ увидимъ, позво-

ляютъ намъ распространпть данное положеше (2) и

на растителъно-наземныя почвы

Московской и Смоленской губ.

Совершенно то же самое следуетъ заметить и относительно анализовъ г. Ильенкова. Все это еще разъ убйждаетъ

пасъ въ безусловной необходимости, при оценке химическихъ анализовъ, знать решительно все те услов1я, при которыхъ

были взяты анализированные образцы.

*) См. МенделЪевъ. Труды И

МПЕРДТОРСКАГО

Вольнаго Экономическаго Общества, 1869 г. Т. 1У, стр. 245.

Когда мы будемъ обладать болыппмъ количествомъ хорошо обставлеппыхъ почвенныхъ анализовъ, тогда, можетъ

быть, даже удастся вывести

постоянное отногиенге

между количествомъ гумуса въ почве и содержашемъ P

a

O

s

и N, что

значительно облегчило бы вообще пзследоваше почвъ.

3

) К. Шмпдтъ, Ibidem.

4

) Безспорно, сравнительно большое содержав!е P

3

O

s

въ почве Сиваша несколько нарушаетъ обшдй характеръ при-

веденной таблички. Но это отступлеше потеряетъ свое значен1е, если допустить, что те четвертичныя образовашя, которыя

служили для Спвашской почвы

материнской

породой, съ самаго момента своего отложен1я, уже содержали въ себе скорлупы

раковинъ. А такое допущен1е заставляютъ меня сделать мнопя обстоятельства.

5

) Annpiopno можно было ожидать, что анализы г. К. Шмидта докажутъ и еще два положешя, а именно: а)

постепенное,

по мере углубления, увеличеше

СаСОз

и умепыпеше, въ томъ же направлешп, кали и натра; но приведенная выше таблица,

если и указываетъ на это, то пе съ достаточнымъ постоянствомъ. Нужно подождать другихъ анализовъ.

Научная электронная библиотека ЦНСХБ