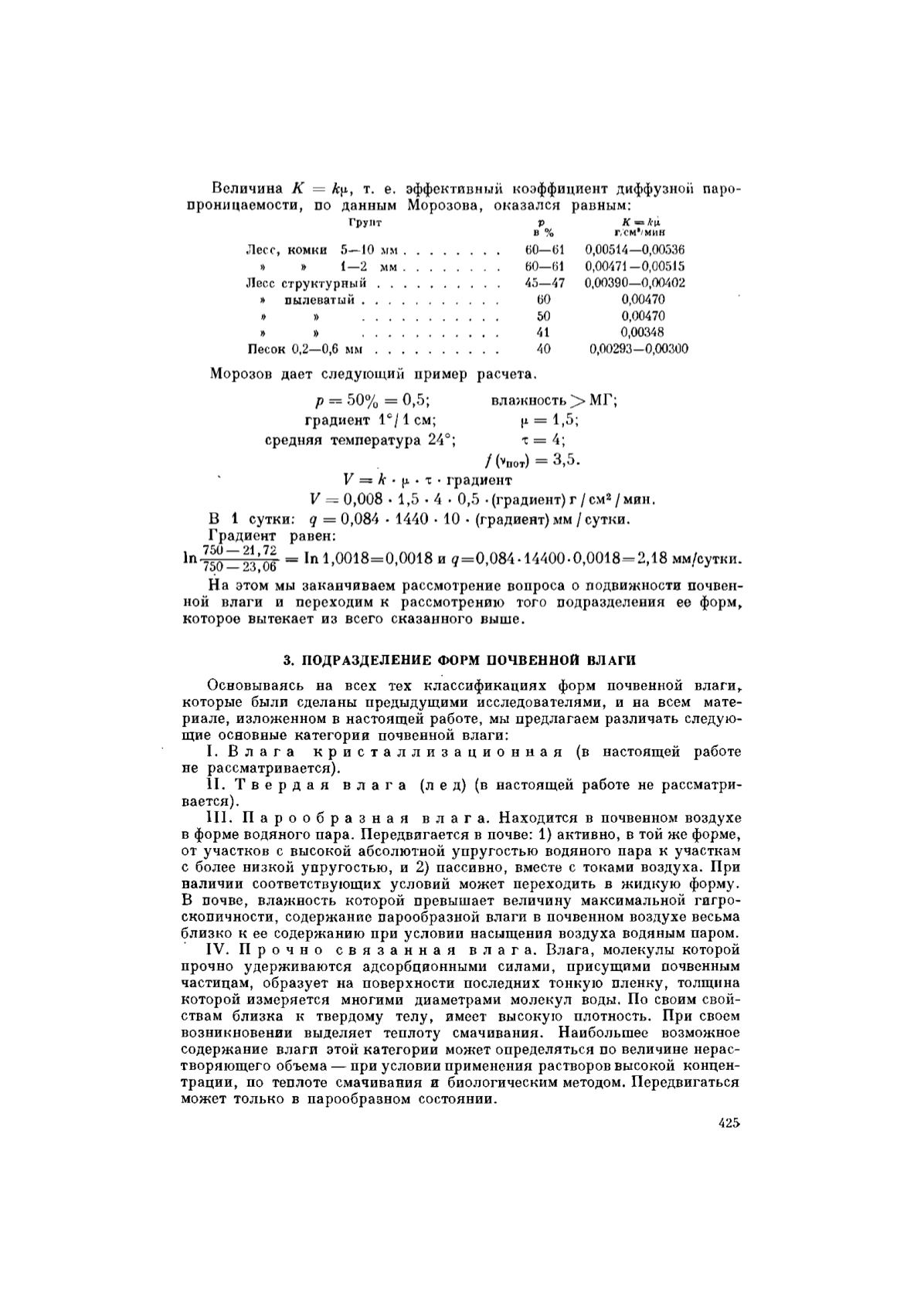

Величина

К = k\i,

т. е. эффективный коэффициент диффузной паро-

проницаемости, по данным Морозова, оказался равным:

Грунт

V

K = k\i

в %

Г/

см

8

/мин

Лесс, комки 5—10 мм

60—61

0,00514—0,00536

»

»

1—2 мм

60—61

0,00471—0,00515

Лесс структурный

45—47 0,00390—0,00402

» пылеватый

60

0,00470

»

»

50

0,00470

»

»

41

0,00348

Песок 0,2—0,6 мм

40

0,00293—0,00300

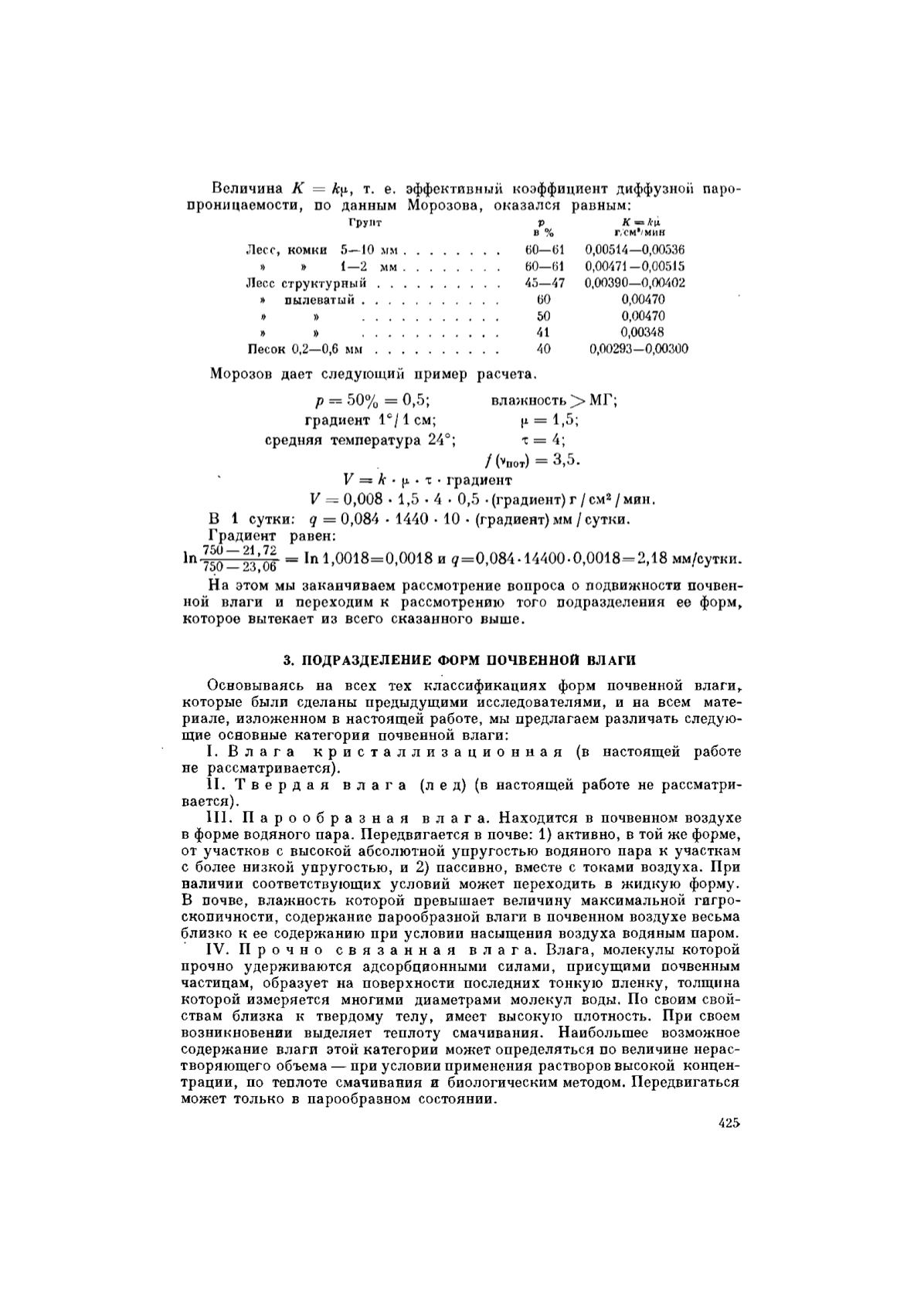

Морозов дает следующий пример расчета.

р — 50% = 0,5;

влажность > МГ;

градиент I

е

/ 1 см;

р = 1,5;

средняя температура 24°;

т = 4;

/ (

V

HOT

) —

3 , 5 .

V = к

• |i • т • градиент

V

= 0,008 - 1 , 5 - 4 - 0 , 5 - (градиент)г / см

2

/ мин.

В 1 сутки:

q

= 0,084 - 1440 • 10 • (градиент) мм / сутки.

Градиент равен:

In j g l g ' g = In 1 , 0 0 1 8=0 , 0 0 18 и

g

= 0 , 0 8 4 - 1 4 4 0 0 - 0 , 0 0 1 8 = 2 , 18 мм/сутки.

На этом мы заканчиваем рассмотрение вопроса о подвижности почвен-

ной влаги и переходим к рассмотрению того подразделения ее форм,

которое вытекает из всего сказанного выше.

3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФОРМ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ

Основываясь на всех тех классификациях форм почвенной влаги,

которые были сделаны предыдущими исследователями, и на всем мате-

риале, изложенном в настоящей работе, мы предлагаем различать следую-

щие основные категории почвенной влаги:

I. В л а г а

к р и с т а л л и з а ц и о н н а я

(в настоящей работе

не рассматривается).

II. Т в е р д а я в л а г а ( л е д ) (в настоящей работе не рассматри-

вается).

III. П а р о о б р а з н а я в л а г а . Находится в почвенном воздухе

в форме водяного пара. Передвигается в почве: 1) активно, в той же форме,

от участков с высокой абсолютной упругостью водяного пара к участкам

с более низкой упругостью, и 2) пассивно, вместе с токами воздуха. При

наличии соответствующих условий может переходить в жидкую форму.

В почве, влажность которой превышает величину максимальной гигро-

скопичности, содержание парообразной влаги в почвенном воздухе весьма

близко к ее содержанию при условии насыщения воздуха водяным паром.

IV. П р о ч н о с в я з а н н а я в л а г а . Влага, молекулы которой

прочно удерживаются адсорбционными силами, присущими почвенным

частицам, образует на поверхности последних тонкую пленку, толщина

которой измеряется многими диаметрами молекул воды. По своим свой-

ствам близка к твердому телу, имеет высокую плотность. При своем

возникновении выделяет теплоту смачивания. Наибольшее возможное

содержание влаги этой категории может определяться по величине нерас-

творяющего объема — при условии применения растворов высокой концен-

трации, по теплоте смачивания и биологическим методом. Передвигаться

может только в парообразном состоянии.

425»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии