37—38%, ВЗ — в пределах 2 0 - 2 1% и МГ — в пределах 13—15%, слегка

возрастая книзу.

Почти половина всей влаги, содержащейся в породе при влажности,

равной НВ, доступна для растения. Характерной чертой является очень

низкая порозность аэрации, которая колеблется в пределах 2—4% от

объема почвы.

В пределах собственно почвенного слоя (от 0 до 100 см) водные свой-

ства резко изменяются по сравнению с породой.

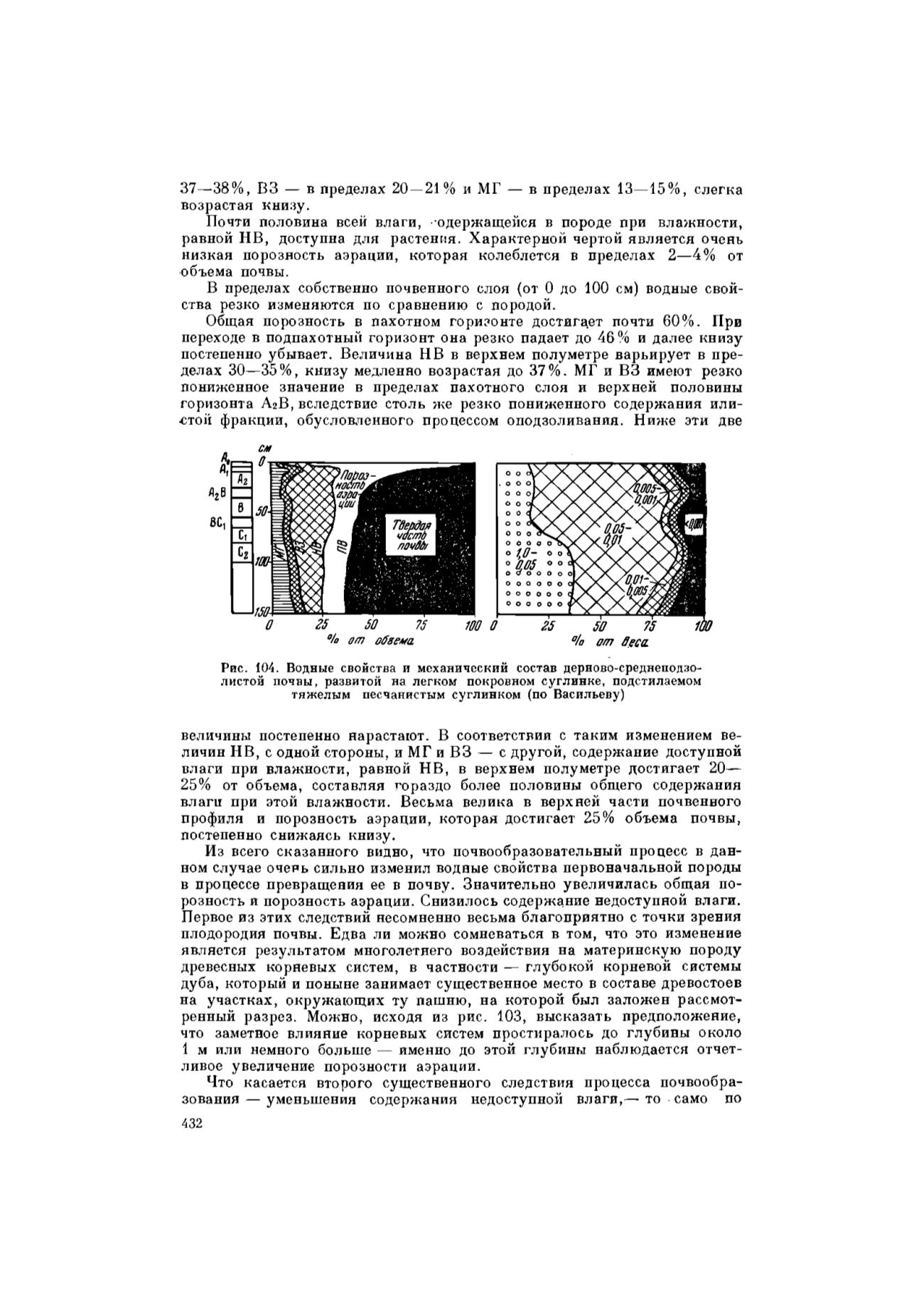

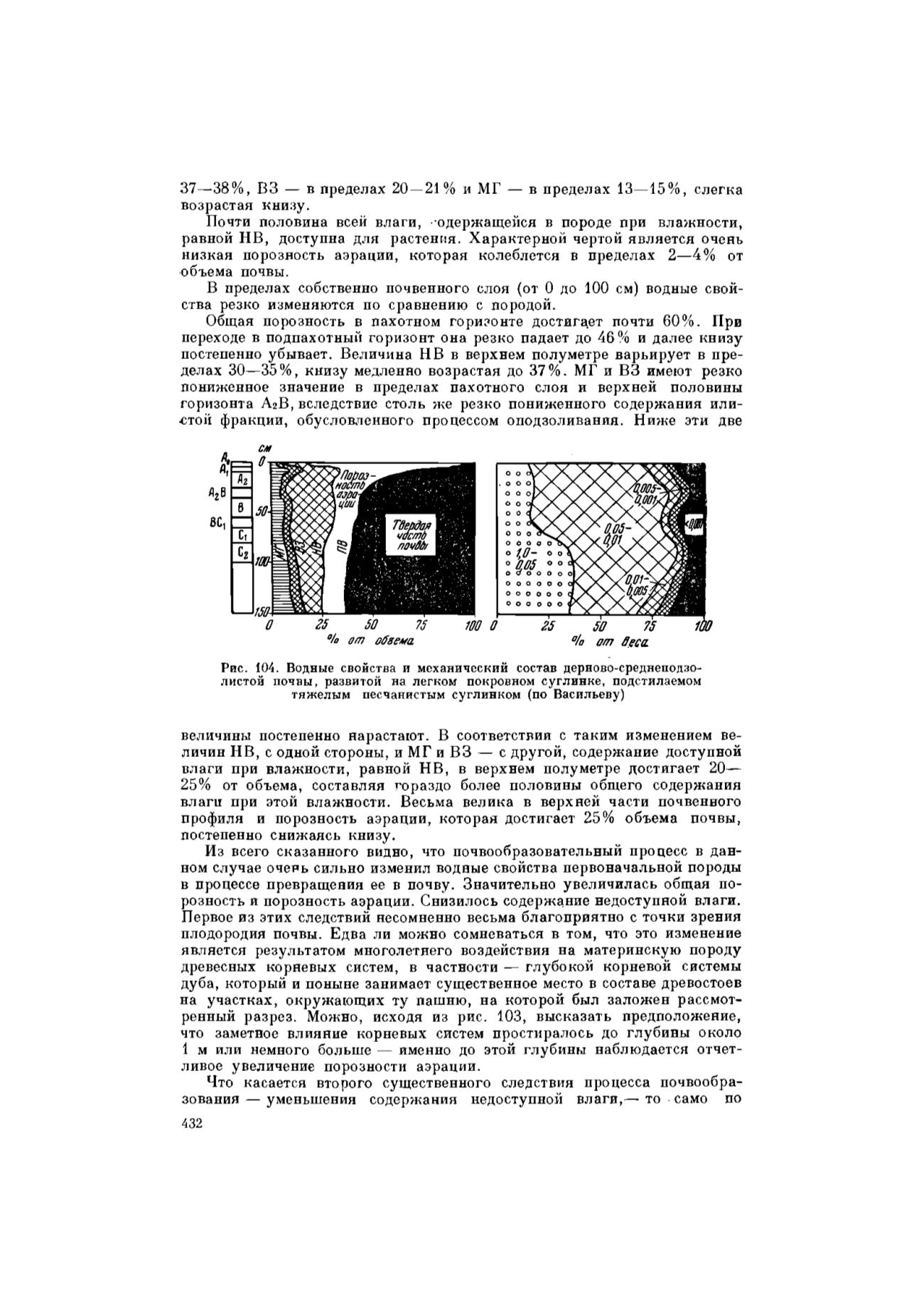

Общая порозность в пахотном горизонте достигает почти 60%. При

переходе в подпахотный горизонт она резко падает до 46 % и далее книзу

постепенно убывает. Величина НВ в верхнем полуметре варьирует в пре-

делах 30—35%, книзу медленно возрастая до 37%. МГ и ВЗ имеют резко

пониженное значение в пределах пахотного слоя и верхней половины

горизонта А2В, вследствие столь же резко пониженного содержания или-

стой фракции, обусловленного процессом оподзоливания. Ниже эти две

°/о от ойзема

% от веса

Рис. 104. Водные свойства и механический состав дерново-среднеподзо-

листой почвы, развитой на легком покровном суглинке, подстилаемом

тяжелым песчанистым суглинком (по Васильеву)

величины постепенно нарастают. В соответствии с таким изменением ве-

личин НВ, с одной стороны, и МГ и ВЗ — с другой, содержание доступной

влаги при влажности, равной НВ, в верхнем полуметре достигает 20—

25% от объема, составляя гораздо более половины общего содержания

влаги при этой влажности. Весьма велика в верхней части почвенного

профиля и порозность аэрации, которая достигает 25% объема почвы,

постепенно снижаясь книзу.

Из всего сказанного видно, что почвообразовательный процесс в дан-

ном случае очень сильно изменил водные свойства первоначальной породы

в процессе превращения ее в почву. Значительно увеличилась общая по-

розность и порозность аэрации. Снизилось содержание недоступной влаги.

Первое из этих следствий несомненно весьма благоприятно с точки зрения

плодородия почвы. Едва ли можно сомневаться в том, что это изменение

является результатом многолетнего воздействия на материнскую породу

древесных корневых систем, в частности — глубокой корневой системы

дуба, который и поныне занимает существенное место в составе древостоев

на участках, окружающих ту пашню, на которой был заложен рассмот-

ренный разрез. Можно, исходя из рис. 103, высказать предположение,

что заметное влияние корневых систем простиралось до глубины около

1 м или немного больше — именно до этой глубины наблюдается отчет-

ливое увеличение порозности аэрации.

Что касается второго существенного следствия процесса почвообра-

зования — уменьшения содержания недоступной влаги,— то само по

432»

Электронная к ига СКБ ГНУ Россельхозакадемии