того химического состава, что способст

вует уменьшению дефицита средств, не

обходимых для поддержания почвенного

плодородия.

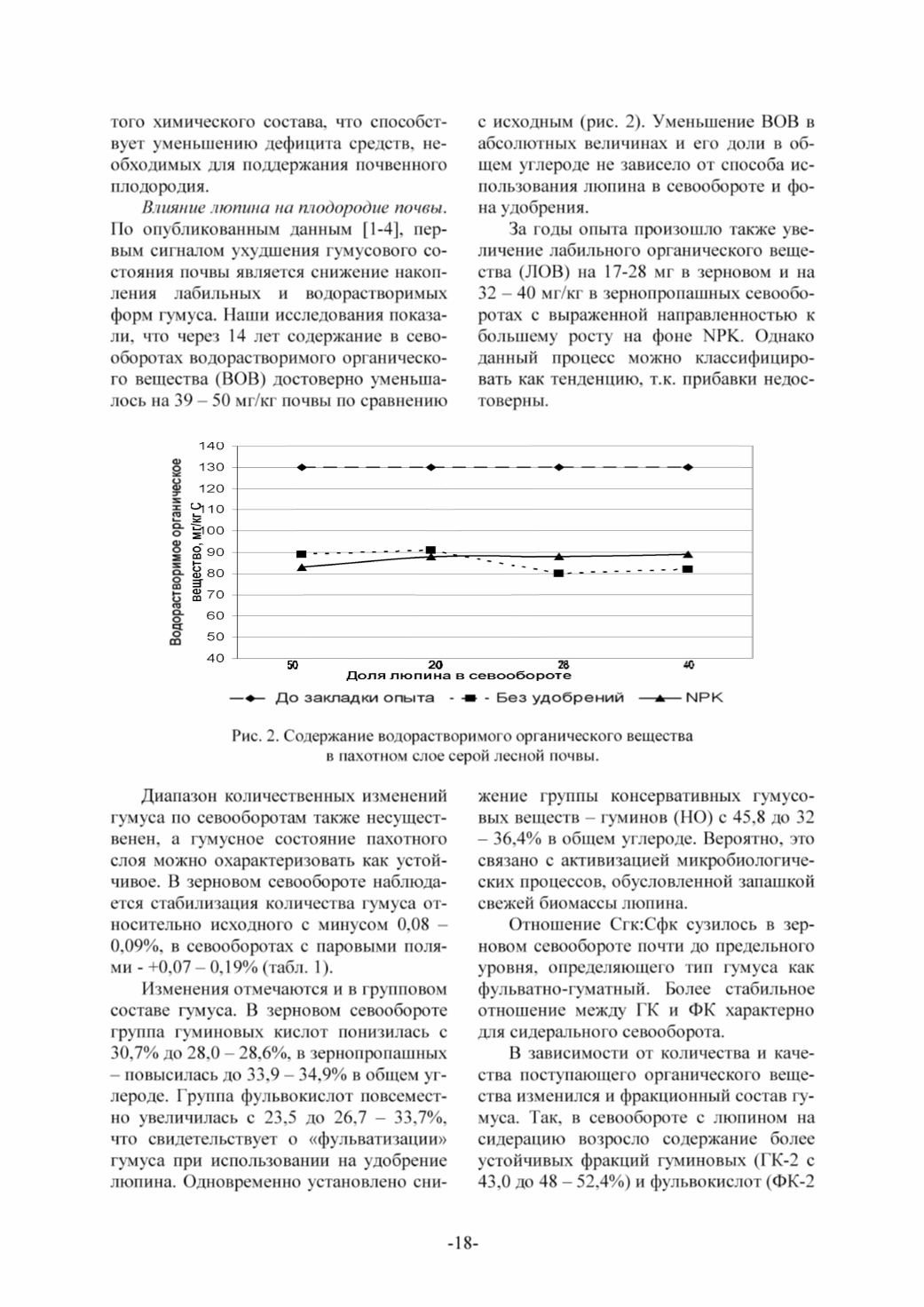

Влияние люпина на плодородие почвы.

По опубликованным данным [1-4], пер

вым сигналом ухудшения гумусового со

стояния почвы является снижение накоп

ления лабильных и водорастворимых

форм гумуса. Наши исследования показа

ли, что через 14 лет содержание в сево

оборотах водорастворимого органическо

го вещества (ВОВ) достоверно уменьша

лось на 39 - 50 мг/кг почвы по сравнению

с исходным (рис. 2). Уменьшение ВОВ в

абсолютных величинах и его доли в об

щем углероде не зависело от способа ис

пользования люпина в севообороте и фо

на удобрения.

За годы опыта произошло также уве

личение лабильного органического веще

ства (ЛОВ) на 17-28 мг в зерновом и на

32 - 40 мг/кг в зернопропашных севообо

ротах с выраженной направленностью к

большему росту на фоне NPK. Однако

данный процесс можно классифициро

вать как тенденцию, т.к. прибавки недос

товерны.

о.о

а>

о

а.

о

со

о

аз

а.

о

d

оаз

— ♦ — До закладки опыта

- ■ » -

Без удобрений — *— N

Рис. 2. Содержание водорастворимого органического вещества

в пахотном слое серой лесной почвы.

Диапазон количественных изменений

гумуса по севооборотам также несущест

венен, а гумусное состояние пахотного

слоя можно охарактеризовать как устой

чивое. В зерновом севообороте наблюда

ется стабилизация количества гумуса от

носительно исходного с минусом 0,08 -

0,09%, в севооборотах с паровыми поля

ми - +0,07 - 0,19% (табл. 1).

Изменения отмечаются и в групповом

составе гумуса. В зерновом севообороте

группа гуминовых кислот понизилась с

30,7% до 28,0 - 28,6%, в зернопропашных

- повысилась до 33,9 - 34,9% в общем уг

лероде. Группа фульвокислот повсемест

но увеличилась с 23,5 до 26,7 - 33,7%,

что свидетельствует о «фульватизации»

гумуса при использовании на удобрение

люпина. Одновременно установлено сни

жение группы консервативных гумусо

вых веществ - гуминов (НО) с 45,8 до 32

- 36,4% в общем углероде. Вероятно, это

связано с активизацией микробиологиче

ских процессов, обусловленной запашкой

свежей биомассы люпина.

Отношение Сгк:Сфк сузилось в зер

новом севообороте почти до предельного

уровня, определяющего тип гумуса как

фульватно-гуматный. Более стабильное

отношение между ГК и ФК характерно

для сидерального севооборота.

В зависимости от количества и каче

ства поступающего органического веще

ства изменился и фракционный состав гу

муса. Так, в севообороте с люпином на

сидерацию возросло содержание более

устойчивых фракций гуминовых (ГК-2 с

43,0 до 48 - 52,4%) и фульвокислот (ФК-2

-

18

-

Научная электронная библиотека ЦНСХБ