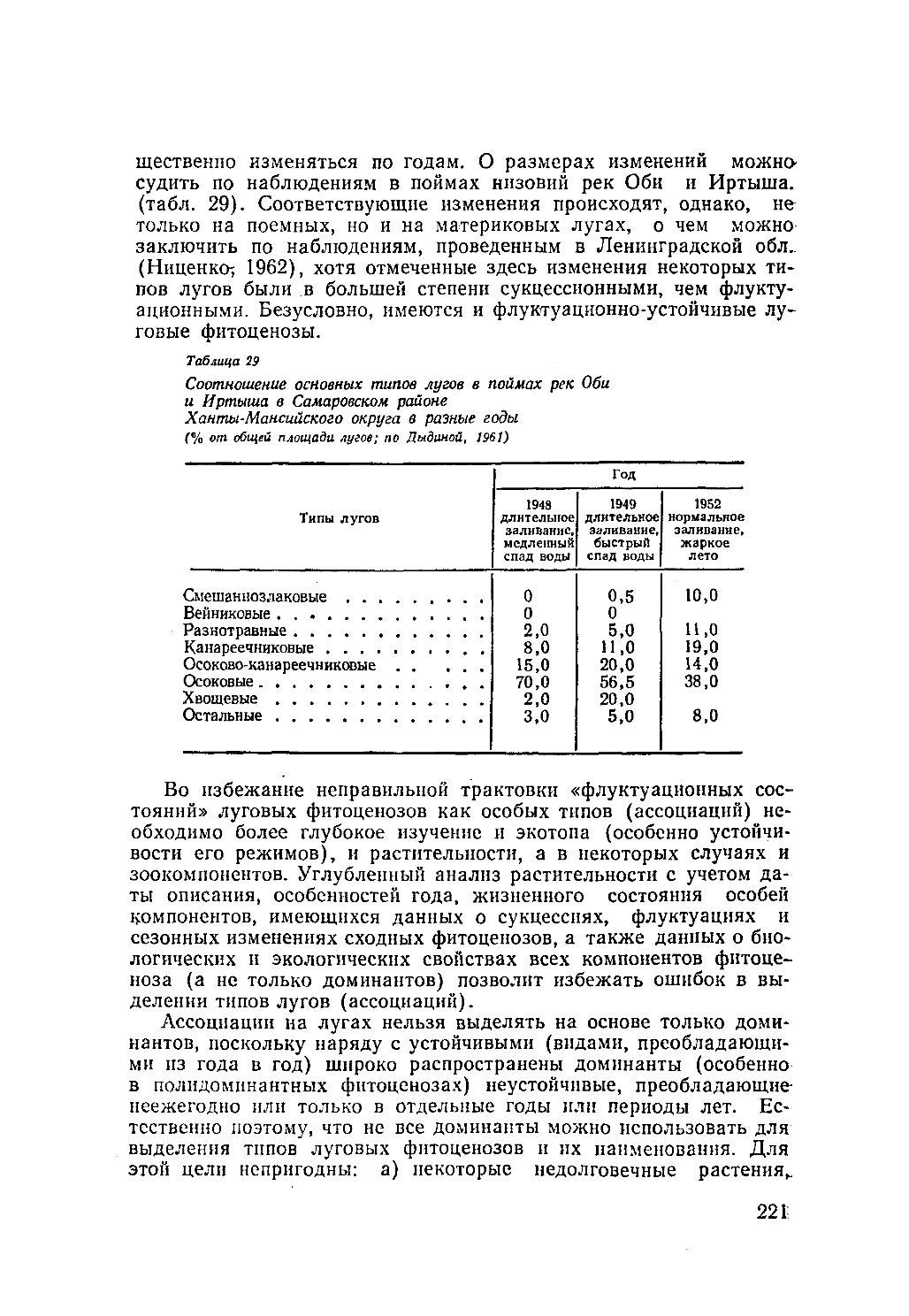

щественно изменяться по годам. О размерах изменений можно*

судить по наблюдениям в поймах низовий рек Оби и Иртыша,

(табл. 29). Соответствующие изменения происходят, однако, не

только на поемных, но и на материковых лугах, о чем можно-

заключить по наблюдениям, проведенным в Ленинградской обл..

(Ниценко; 1962), хотя отмеченные здесь изменения некоторых ти

пов лугов были в большей степени сукцессионными, чем флукту-

ационными. Безусловно, имеются и флуктуационно-устойчивые лу

говые фитоценозы.

Таблица 29

Соотношение основных типов лугов в поймах рек Оби

и Иртыша в Самаровском районе

Ханты-Мансийского округа в разные годы

(% от общей площади лугов; по Дыдиной, 1961)

Типы лугов

1948

длительное

заливание,

медленный

спад воды

Год

1949

длительное

заливание,

быстрый

спад воды

1952

нормальное

заливание»

жаркое

лето

Смешаннозлаковые...............................

0

0,5

10,0

Вейниковые..............................................

0

0

Разнотравные..........................................

2,0

5,0

11,0

Канареечниковые ...................................

8,0

11,0

19,0

Осоково-канареечниковые...................

15,0

20,0

14,0

Осоковые..........................................

70,0

56,5

38,0

Хвощевые...............................................

2,0

20,0

Остальные...............................................

3,0

5,0

8,0

Во избежание неправильной трактовки «флуктуационных сос

тояний» луговых фитоценозов как особых типов (ассоциаций) не

обходимо более глубокое изучение и экотопа (особенно устойчи

вости его режимов), и растительности, а в некоторых случаях и

зоокомпонентов. Углубленный анализ растительности с учетом да

ты описания, особенностей года, жизненного состояния особей

компонентов, имеющихся данных о сукцессиях, флуктуациях и

сезонных изменениях сходных фитоценозов, а также данных о био

логических и экологических свойствах всех компонентов фитоце

ноза (а не только доминантов) позволит избежать ошибок в вы

делении типов лугов (ассоциаций).

Ассоциации на лугах нельзя выделять на основе только доми

нантов, поскольку наряду с устойчивыми (видами, преобладающи

ми из года в год) широко распространены доминанты (особенно

в полидоминантных фитоценозах) неустойчивые, преобладающие

неежегодно или только в отдельные годы или периоды лет. Ес

тественно поэтому, что не все доминанты можно использовать для

выделения типов луговых фитоценозов и их наименования. Для

этой цели непригодны: а) некоторые недолговечные растения*

Научная э ектронная библиотека ЦНСХБ