H

2

S I 0

3

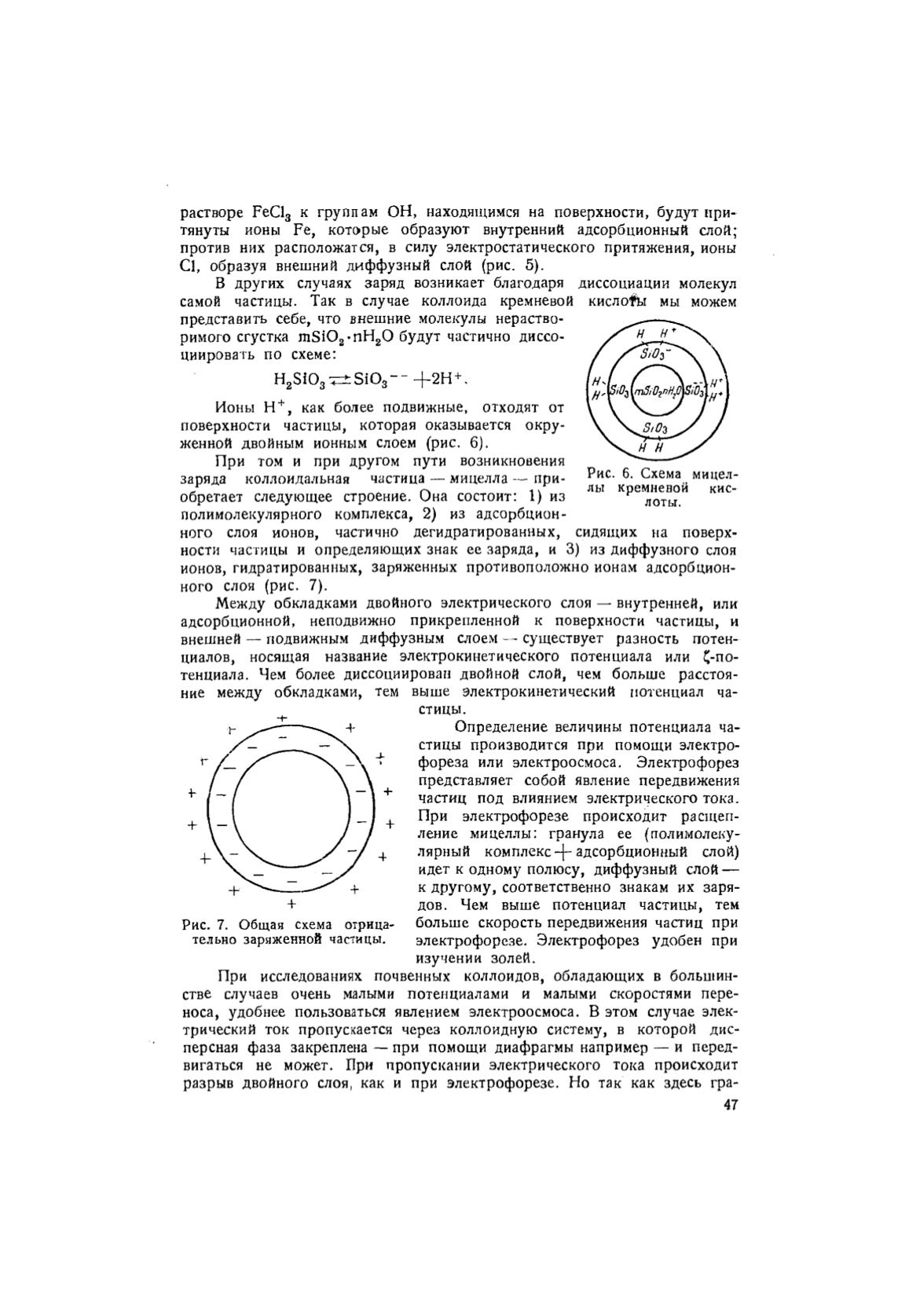

Рис. 6. Схема мицел-

лы кремневой

кис-

лоты.

растворе FeCl

3

к группам ОН, находящимся на поверхности, будут при-

тянуты ионы Fe, которые образуют внутренний адсорбционный слой;

против них расположатся, в силу электростатического притяжения, ионы

С1, образуя внешний диффузный слой (рис. 5).

В других случаях заряд возникает благодаря диссоциации молекул

самой частицы. Так в случае коллоида кремневой кисло#ы мы можем

представить себе, что внешние молекулы нераство-

римого сгустка m S i 0

2

' n H

2

0 будут частично диссо-

циировать по схеме:

= ± S 1 0

3

- - + 2 H + .

Ионы Н

+

, как более подвижные, отходят от

поверхности частицы, которая оказывается окру-

женной двойным ионным слоем (рис. б).

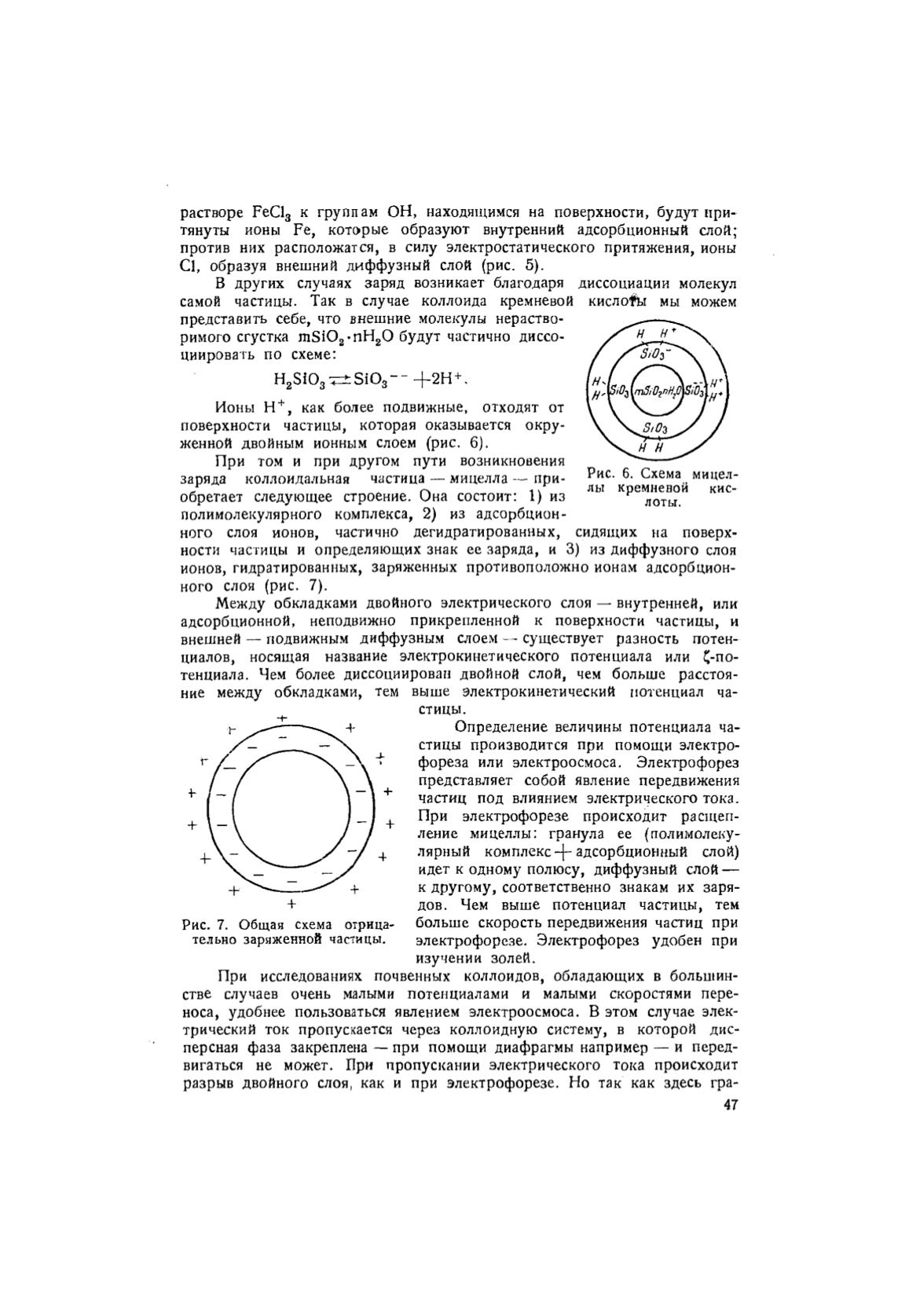

При том и при другом пути возникновения

заряда коллоидальная

частица — мицелла — при-

обретает следующее строение. Она состоит: 1) из

полимолекулярного комплекса, 2) из адсорбцион-

ного слоя ионов, частично дегидратированных, сидящих на поверх-

ности частицы и определяющих знак ее заряда, и 3) из диффузного слоя

ионов, гидратированных, заряженных противоположно ионам адсорбцион-

ного слоя (рис. 7).

Между обкладками двойного электрического слоя — внутренней, или

адсорбционной, неподвижно прикрепленной к поверхности частицы, и

внешней — подвижным диффузным слоем — существует разность потен-

циалов, носящая название электрокинетического потенциала или ^-по-

тенциала. Чем более диссоциирован двойной слой, чем больше расстоя-

ние между обкладками, тем выше электрокинетический потенциал ча-

стицы.

Определение величины потенциала ча-

стицы производится при помощи электро-

фореза или электроосмоса. Электрофорез

представляет собой явление передвижения

частиц под влиянием электрического тока.

При электрофорезе происходит расщеп-

ление мицеллы: гранула ее (полимолеку-

лярный комплекс-]-адсорбционный слой)

идет к одному полюсу, диффузный слой —

к другому, соответственно знакам их заря-

дов. Чем выше потенциал частицы, тем

больше скорость передвижения частиц при

электрофорезе. Электрофорез удобен при

изучении золей.

При исследованиях почвенных коллоидов, обладающих в большин-

стве случаев очень малыми потенциалами и малыми скоростями пере-

носа, удобнее пользоваться явлением электроосмоса. В этом случае элек-

трический ток пропускается через коллоидную систему, в которой дис-

персная фаза закреплена — при помощи диафрагмы например — и перед-

вигаться не может. При пропускании электрического тока происходит

разрыв двойного слоя, как и при электрофорезе. Но так как здесь гра-

47

+ \ -

+

Рис. 7. Общая схема отрица-

тельно заряженной частицы.

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхзакадемии