Мы видим, что почвенное органическое вещество сильно обогащено

азотом за счет „вторичных" белков, входящих в его состав.

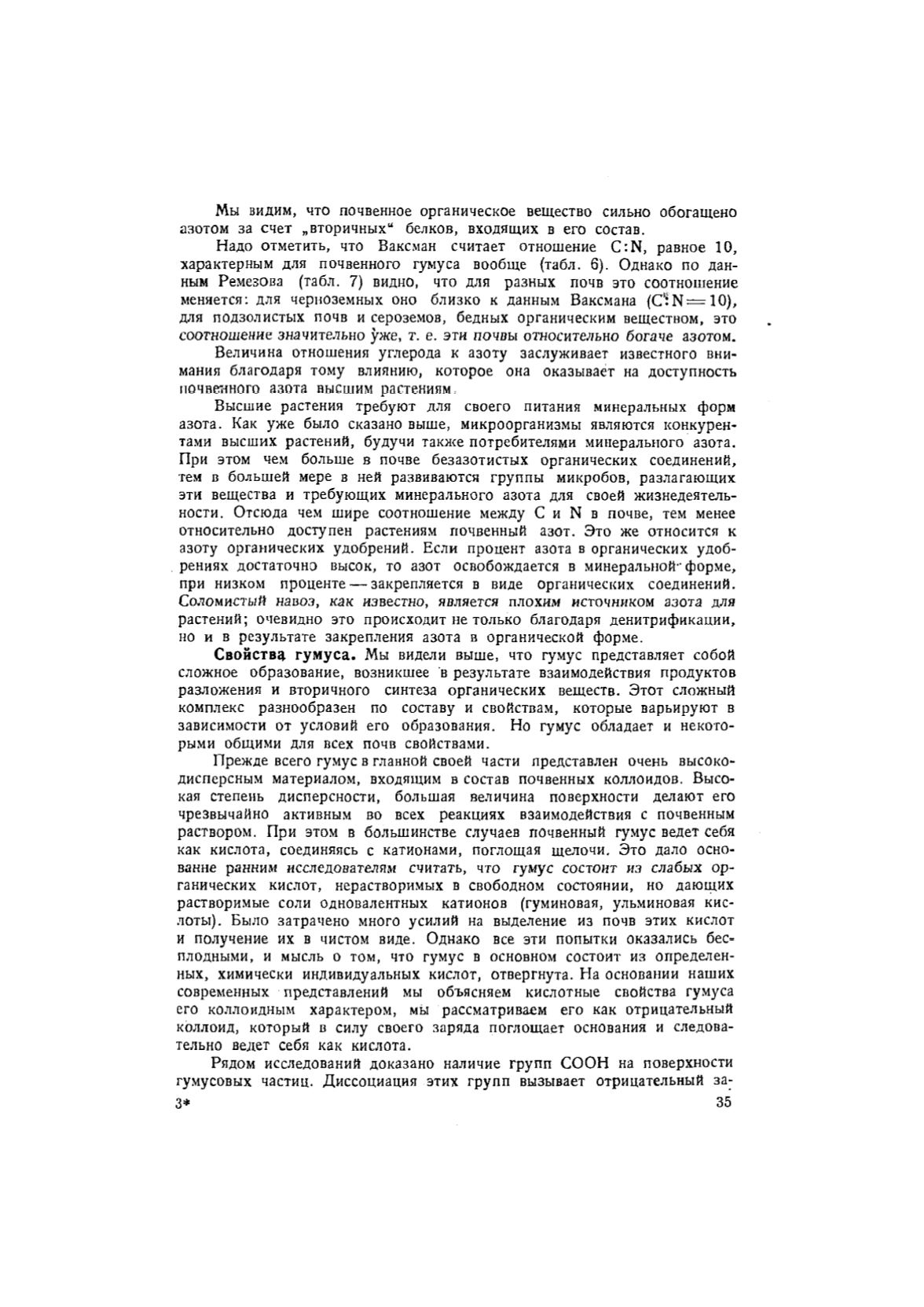

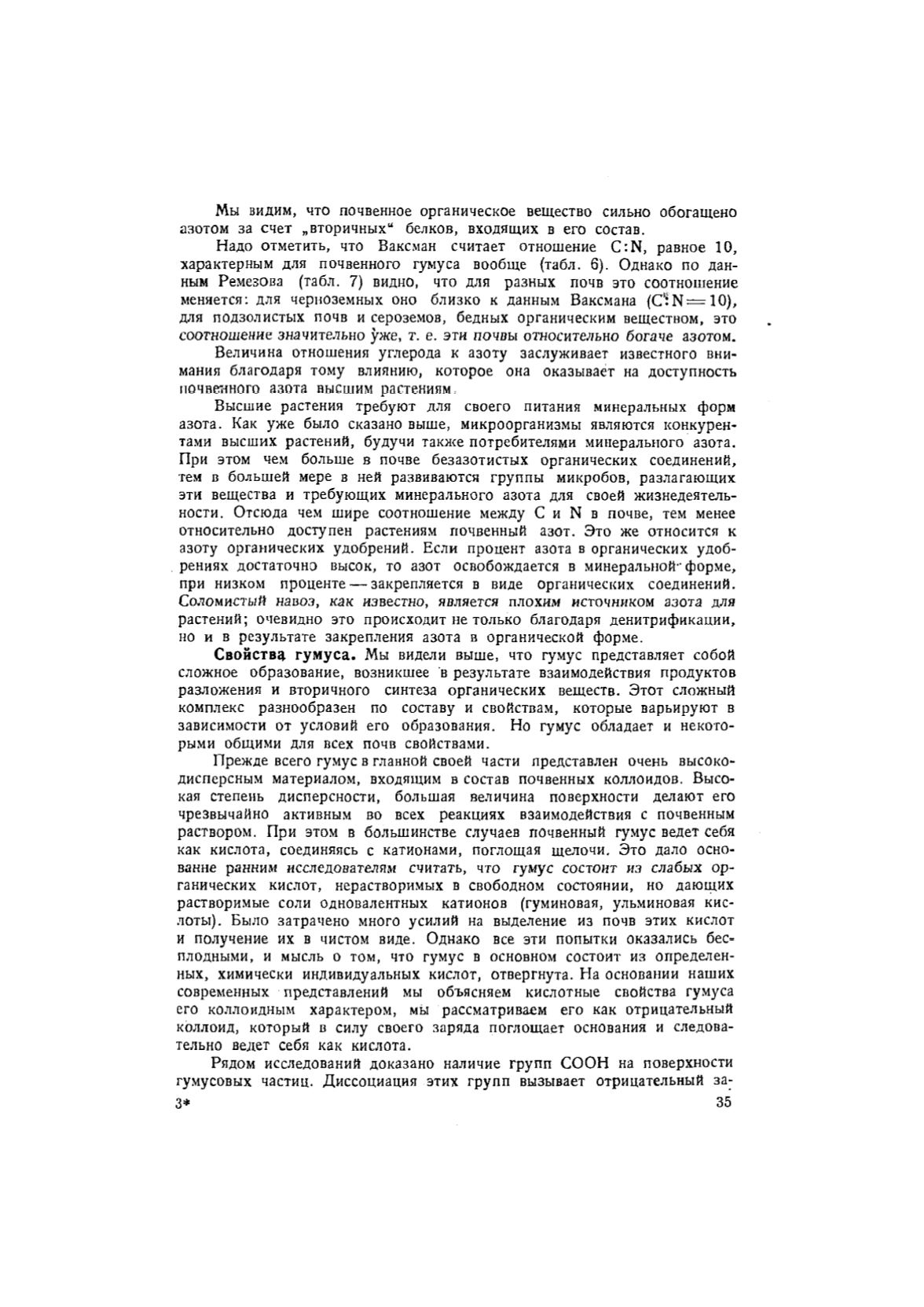

Надо отметить, что Ваксман считает отношение C:N, равное 10,

характерным для почвенного гумуса вообще (табл. 6). Однако по дан-

ным Ремезова (табл. 7) видно, что для разных почв это соотношение

меняется: для черноземных оно близко к данным Ваксмана ( C ' : N=1 0 )>

для подзолистых почв и сероземов, бедных органическим веществом, это

соотношение

значительно уже, т. е. эти почвы относительно богаче азотом.

Величина отношения углерода к азоту заслуживает известного вни-

мания благодаря тому влиянию, которое она оказывает на доступность

почвенного азота высшим растениям.

Высшие растения требуют для своего питания минеральных форм

азота. Как уже было сказано выше, микроорганизмы являются конкурен-

тами высших растений, будучи также потребителями минерального азота.

При этом чем больше в почве безазотистых органических соединений,

тем в большей мере в ней развиваются группы микробов, разлагающих

эти вещества и требующих минерального азота для своей жизнедеятель-

ности. Отсюда чем шире соотношение между С и N в почве, тем менее

относительно доступен растениям почвенный азот. Это же относится к

азоту органических удобрений. Если процент азота в органических удоб-

рениях достаточно высок, то азот освобождается в минеральной" форме,

при низком проценте — закрепляется в виде органических соединений.

Соломистый навоз, как известно,

является

плохим источником азота для

растений; очевидно это происходит не только благодаря денитрификации,

но и в результате закрепления азота в органической форме.

Свойства гумуса.

Мы видели выше, что гумус представляет собой

сложное образование, возникшее в результате взаимодействия продуктов

разложения и вторичного синтеза органических веществ. Этот сложный

комплекс разнообразен по составу и свойствам, которые варьируют в

зависимости от условий его образования. Но гумус обладает и некото-

рыми общими для всех почв свойствами.

Прежде всего гумус в гланной своей части представлен очень высоко-

дисперсным материалом, входящим в состав почвенных коллоидов. Высо-

кая степень дисперсности, большая величина поверхности делают его

чрезвычайно активным во всех реакциях взаимодействия с почвенным

раствором. При этом в большинстве случаев почвенный гумус ведет себя

как кислота, соединяясь с катионами, поглощая щелочи. Это дало осно-

вание ранним исследователям считать, что гумус

состоит из слабых

ор-

ганических кислот, нерастворимых в свободном состоянии, но дающих

растворимые соли одновалентных катионов (гуминовая, ульминовая кис-

лоты). Было затрачено много усилий на выделение из почв этих кислот

и получение их в чистом виде. Однако все эти попытки оказались бес-

плодными, и мысль о том, что гумус в основном состоит из определен-

ных, химически индивидуальных кислот, отвергнута. На основании наших

современных представлений мы объясняем кислотные свойства гумуса

его коллоидным характером, мы рассматриваем его как отрицательный

коллоид, который в силу своего заряда поглощает основания и следова-

тельно ведет себя как кислота.

Рядом исследований доказано наличие групп СООН на поверхности

гумусовых частиц. Диссоциация этих групп вызывает отрицательный за-

3 *

35

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхзакадемии